- Как сделать усилитель постоянного тока своими руками

- В этой статье мы с Вами посмотрим, каким образом можно собрать самодельный простой (но, достаточно точный) усилитель постоянного напряжения.

- Описание работы схемы усилителя

- Защита входного каскада усилителя К140УД13

- Ограничитель помех

- Защита выхода усилителя

- Источник опорного питания -15В

- Источник опорного питания +15В

- Вход и защита входа усилителя

- Что внутри L293?! Часть первая

- Усилитель тока

Как сделать усилитель постоянного тока своими руками

Усилитель постоянного напряжения – это устройство, увеличивающее напряжение в определенное число раз. Такое устройство может быть незаменимым, в частности, для усиления сигнала от разного рода датчиков (например, термопар), равно как и для любых других случаев, когда требуется измерить очень малое напряжение (порядка 1 милливольта и менее).

Конечно, для такой цели можно приобрести соответствующий милливольтметр (или даже микровольтметр). Однако, его стоимость на дату написания статьи (2019 г.) составляет от 5 тыс. руб. (и то при условии, что если он совсем уж Алиэкспрессный). А так, мало-мальски точные приборы стоят 20, 30 тыс. руб., а то и более. Правда, они, в дополнение, зачастую имеют множество разных других функций – например, сохранение результатов, передача их на компьютер через USB-интерфейс и др. Что, впрочем, нужно не всегда. Да и, как правило, такие приборы являются достаточно объемными, занимают немало места.

Есть, конечно, недорогие мультиметры со шкалой измерения напряжений 200 мВ. Но, и они неспособны достаточно точно измерить малые напряжения в диапазоне единиц и долей милливольта.

В этой статье мы с Вами посмотрим, каким образом можно собрать самодельный простой (но, достаточно точный) усилитель постоянного напряжения.

Конечно, в самом простом случае в качестве такого усилителя может фигурировать обычный транзисторный каскад (один или несколько). Но, там придется выполнять стабилизацию (чтобы параметры усилителя не изменялись в зависимости от температуры), защиту от короткого замыкания и т.п. Поэтому, конечно, не все так просто.

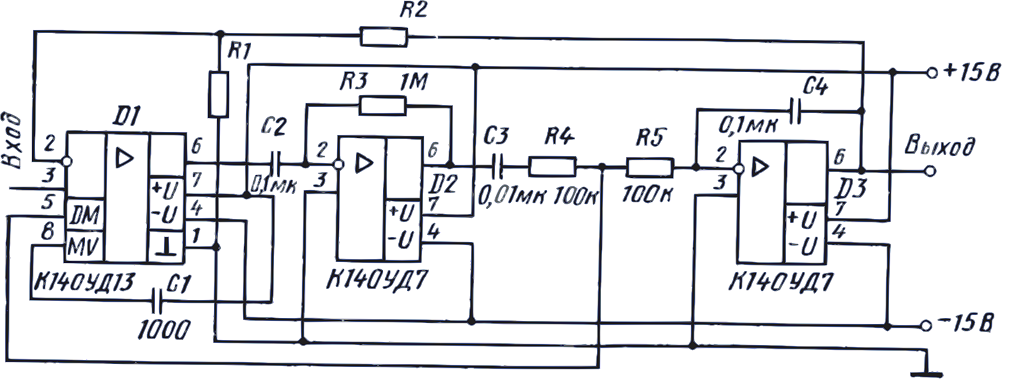

Вот схема, основанная на операционных усилителях (из книги Алексеев А.Г., Войшвилло Г.В. Операционные усилители и их применение.- М.: Радио и связь, 1989.-120с.):

Эта схема – достаточно стабилизированная, путем отрицательной обратной связи. Впрочем, прецизионной ее назвать, все-таки, нельзя. Так как сами по себе операционные усилители К140УД7 не являются прецизионными (в отличие от К140УД13). Поэтому, если требуется высокая точность усилителя, нужно заменить К140УД7 на что-нибудь более точное. Так можно выполнить уже вполне профессиональный прибор.

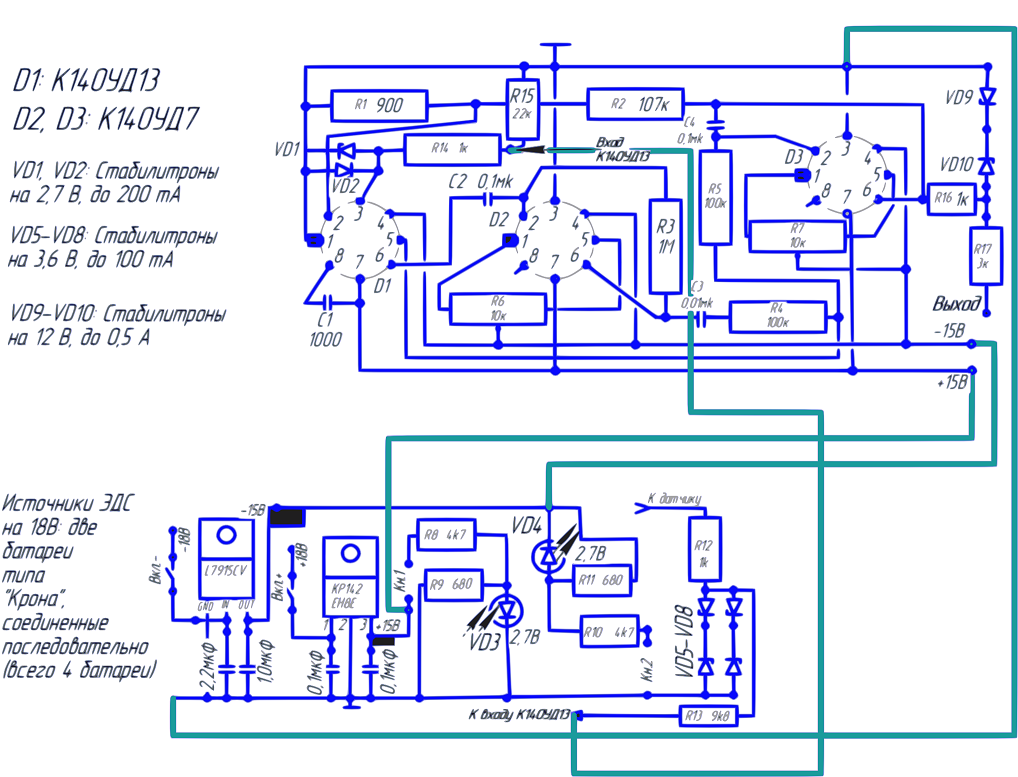

Основываясь на ней, выполнена схема усилителя напряжения (в виде готовой печатной платы):

Для наглядности, схема выполнена на двух печатных платах одинакового размера.

Примечание 1 : разработка печатных плат выполнялась вручную, без использования программного обеспечения. Кроме того, не ставилась цель достижения особой компактности. Поэтому размеры плат получились несколько большими. Видится, что при оптимизации вполне возможно снизить их площади раза в два. Правда, при этом возрастет трудоемкость монтажа.

Примечание 2 : Так как схема дорабатывалась в процессе ее монтажа, обозначения ее элементов (например, резисторов) не везде идут последовательно. Например, после R1 сразу идет R15, ну, и т.д.

На первой (выше по схеме) реализован, собственно, усилитель, а также защиту выходного каскада ОУ D3 (на всякий случай). Вторая плата содержит вспомогательные схемы, как то:

Несущая частота операционного усилителя D1 выбирается равной 1 кГц, что достигается при С1 = 1000 пФ. Полоса пропускания D1 не превышает 50. 100 Гц, коэффициент усиления равен 7, а0=0,5 мкВ/°С, а максимальное выходное напряжение примерно равно ±0,5 В.

Для повышения коэффициента усиления и выходного напряжения с тем же значением уровня дрейфа, т.е. температурного коэффициента a0 к ОУ К140УД13 добавлены два обычных ОУ — типа К140УД7 (D2, D3).

Оба этих ОУ способствуют увеличению коэффициента усиления, а третий по схеме, кроме того, позволяет получить амплитуду выходного напряжения около 12 В. Из-за общей ОС коэффициент усиления KF= R2/R1 не превышает нескольких сотен или тысяч (об этом – см. ниже).

Конденсаторы С2 и СЗ являются разделительными, а С4 обеспечивает сглаживание пульсаций преобразованного напряжения, т.е. относится к ФНЧ.

К выводам 1 и 5 усилителей D2 и D3 присоединены потенциометры балансировки нуля R6, R7, на движки которых подается напряжение Uп = -15 В.

Судя по фактическим параметрам схемы, коэффициент усиления напряжения получился равным KF = 107*10 3 /900 = 119. Если требуется иное значение коэффициента усиления, его можно получить, подбирая значения резисторов R1 и R2. Есть рекомендации, согласно которым R2 целесообразно выбирать не выше 100…150…200 кОм, а R1 – не ниже 200…400 Ом. Таким образом, максимальное значение коэффициента усиления предлагаемой схемы может составить, ориентировочно, 200*10 3 /200 = 1000. Правда, чем ниже R1, тем ниже будет экономичность усилителя, что является актуальным в случае питания его от комплекта батареек (типа «Крона»).

Описание работы схемы усилителя

Кого это не интересует, могут сразу посмотреть его внешний вид. Начнем по порядку.

Стабилитроны VD1, VD2 предназначены для ограничения напряжения, поступающего на вход операционного усилителя D1 до 2,7В. Впрочем, их напряжение стабилизации не является критичным, так как они включены встречно друг к другу. При таком включении максимальный уровень напряжения на входе 3 операционного усилителя К140УД13 составит не более, чем доли вольта (примерно до 0,5 В – что ниже, чем максимально допустимое входное напряжение К140УД13). Т.е., по сути, в данном случае стабилитроны работают в качестве обычных диодов.

Защита входного каскада усилителя К140УД13

Резистор R14 служит для защиты входного каскада ОУ D1. Например, если сигнал датчика, подключенного к нему, резко превысит свое значение. Или если по ошибке туда будет подключен источник ЭДС или др. Проведем расчет максимального напряжения, при котором еще не произойдет повреждение К140УД13.

Повреждение произойдет, если в свою очередь, повредятся стабилитроны VD1, VD2. Они рассчитаны на максимальный ток, равный 200 мА. Следовательно, максимально допустимое напряжение на резисторе R14 составит 200*10 -3 *1*10 3 = 200 В.

Конечно, вполне можно довести максимально допустимое напряжение до 500…600 В, как это делается во многих современных мультиметрах. Например, установив R14 равным 3 кОм.

Ограничитель помех

В качестве ограничителя помех выступает резистор R15. Опытным путем подобрано его значение, равное 22 кОм. Да, его присутствие резко снижает входное сопротивление усилителя. Но, как показала практика, зато усилитель делается практически нечувствительным к разного рода помехам, наводимым «из воздуха». Без R15 усилитель может выдавать ненулевое напряжение, даже если просто коснуться рукой одного из его входных клемм. Поэтому – необходим компромисс – в зависимости от того, насколько критичным является высокое значение входного сопротивления. Если это критично, тогда R15 придется исключить из схемы; но, при этом следует подавать сигнал на вход усилителя через специальный защитный экранированный кабель (например, коаксиальный). При этом обычные клеммы уже не подойдут, потребуются специальные разъемы.

Защита выхода усилителя

Или защита выхода последнего по схеме операционного усилителя – D3. Опять-таки, ее можно не делать, но, как говорится, а вдруг. А вдруг кто-то подаст напряжение на выход… хотя бы по неосторожности. Поэтому предусмотрен делитель напряжения на резисторах R16, R17 и стабилитроны VD9, VD10, рассчитанные на максимальный ток 0,5А.

Максимально допустимое напряжение, которое можно подавать на выход D3, составляет, ориентировочно, 0,5*3*10 3 = 1500В.

Резистор R16 предусмотрен, строго говоря, на всякий случай, если по каким-то причинам напряжение на выходе D3 превысит 12В – с целью защиты стабилитронов VD9, VD10. Кроме того, этот резистор дополнительно защищает D3 от короткого замыкания на выходе.

Примечание: на самом деле, D3 (К140УД7) содержит в себе защиту от короткого замыкания, поэтому наличие R16 в данном случае – дополнительная мера предосторожности.

Источник опорного питания -15В

Этот источник собран на микросхеме L7915CV (аналог соответствующей КРЕН на -15В). На вход ее подается -18В (взятое от двух последовательно соединенных батареек типа «Крона», на схеме не показаны). Напряжение -15В подается на питание усилителей D1…D3, а также на схему индикации питания (R10, R11, VD4). Если замкнута цепь двухпозиционного выключателя (замыкающего сразу две цепи) «Вкл.-», то при замыкании контактов Кн.2 двухпозиционной кнопки (которая нажатии замыкает сразу две цепи), на R10, R11, VD4 подается напряжение -15В. При этом номиналы R10, R11 подобраны такими, чтобы они светились минимально, даже менее, чем в полнакала. При этом, как только это напряжение по модулю снизится до 13,5…14,5В, светодиод VD4 погаснет. Т.е. светиться он будет, в данном случае, только если отрицательное напряжение равно -15В или около этого. То же самое относится и к цепи R8, R9, VD3.

Источник опорного питания +15В

Он собран на элементе КР142ЕН8Е. Индикация того, что он выдает напряжение не ниже +15В, выполняется цепью R8, R9, VD3 (при замкнутой цепи «Кн.1», т.е. при нажатой кнопке, естественно).

Таким образом, для проверки наличия напряжений -15В, +15В необходимо будет нажать кнопку и убедиться, что оба светодиода загорелись. Если так постоянно делать не хочется, то можно в схеме замкнуть накоротко выводы с « Кн.1», «Кн.2 ». При этом светодиоды будут загораться (при наличии требуемых напряжений) сразу после включения выключателя « Вкл.1, Вкл.2 ». Но, повторимся, это приведет к дополнительному расходу энергии, т.е. снизит экономичность усилителя.

Вход и защита входа усилителя

Вход находится там, где присутствует провод «К датчику». Второй вывод датчика подсоединяется к массе. Защиту входа образуют элементы R12, R13, VD5…VD8. Это – дополнительная цепь защиты входа операционного усилителя К140УД13. Так как стабилитроны VD5…VD8 рассчитаны на максимальное напряжение 3,6В, их максимальный ток равен 100 мА, получаем, что максимальное напряжение на проводе «К датчику» может составлять, ориентировочно,

100*10 -3 *1*10 3 = 100В.

Примечание 1 . Дублирующие стабилитроны VD7, VD8 введены в схему для надежности. Хотя, в общем, в них нет необходимости.

Примечание 2 . Конечно, так как после этой цепи идут R14, VD1, VD2, то напряжения стабилизации стабилитронов лучше бы выбрать не 3,6В, а гораздо выше, например, равным 200В. При этом защитные свойства входа усилителя существенно вырастут.

Внешний вид усилителя

Для усилителя был куплен соответствующий корпус (благо, в настоящее время с этим проблем нет – выпускаются корпуса самых разных размеров). Вот как выглядит собранный усилитель:

А вот так – снаружи, где вход:

Как видно, вверху слева имеется выключатель, под ним – та самая кнопка, которая при нажатии вызывает индикацию напряжений питания +/-15В (будут светиться светодиоды), если они не слишком ниже по абсолютной величине.

К клеммам можно подключать какой-нибудь датчик (например, термопару) или иной источник малой величины ЭДС, которую следует измерить.

Выходные клеммы находятся на задней стенке усилителя. К ним следует подключить обычный мультиметр, со шкалой на 2 В. При этом погрешность измерения такого мультиметра должна составлять, уж по крайней мере, не выше 5%. Это обеспечит возможность измерения ЭДС датчика от 1 мВ и даже ниже. А если мультиметр имеет шкалу в диапазоне до 200 мВ, то тогда усилитель даст возможность измерения постоянных напряжений уже в районе микровольт.

Где может быть полезен разработанный усилитель?

Например, при точном измерении:

Ранее мы приводили схему измерителя СВЧ-излучения (кстати, там же Вы можете почитать о влиянии СВЧ на живые организмы и др.). Однако, она имела недостатки:

В предлагаемой выше конструкции эти недостатки во многом устранены. Схема работала вполне корректно даже при таком напряжении батарей питания, когда индикаторные светодиоды еле-еле светились.

Бюджет конструкции

Стоимость деталей для конструкции, если руководствоваться розничными ценами в уфимских магазинах на середину 2019 г., составила где-то 3 тыс. руб. Конечно, если заказывать детали на том же Алиэкспресс, она будет ниже в разы. По-видимому, можно будет уложиться в 1000 руб.

Источник

Что внутри L293?! Часть первая

Усилитель тока

Практически все схемы обработки сигналов или схемы управления работают на относительно малых токах. Через детали таких схем, через транзисторы или микросхемы, обычно протекают токи всего лишь в несколько миллиампер. Выходные сигналы таких схем так же слабы. Такого тока недостаточно для работы какого либо исполнительного устройства или мощнной нагрузки: мотора, лампочки, обмотки реле. На рис. 1 приведена схема, которую можно собрать, что бы проверить это на практике.

В этом случае источник сигнала заменён резистором. Сопротивление резистора выбрано таким, что бы проходящий через него и через нагрузку ток был в пределах нескольких миллиампер. Приблизительно такой же ток обеспечивают и обычные логические микросхемы, операционные усилители или микроконтроллеры.

Для того, что бы усилить небольшой ток до нужной величины применяют усилитель тока.

| Усилитель тока — устройство для повышения значения силы тока в цепи за счёт энергии постороннего источника. |

Схему усилителя тока можно собрать на двух транзисторах одинаковой структуры n-p-n (рис. 2). Для достижения максимального усиления тока транзисторы соединены специальным образом. Такое соединение транзисторов образует составной транзистор, или транзистор Дарлингтона (по имени изобреталетя Sidney Darlington).

Транзистор Т2 полностью откроется при токе от источника сигнала около 1 мА, а через его коллектор может проходить ток до 1000 мА. Получается, схема на двух транзисторах усиливает ток в 1000 раз!

Тут нагрузка подключена одним выводом к плюсу источника питания, а вторым — к выходу усилителя. Другая важная оссобенность этой схемы в том, что открытие транзистора происходит от источника положительной полярности. То есть, что бы усилитель «прижал» нагрузку к минусу, нужно подать «плюс».

Но иногда один вывод нагрузки обязательно должен быть подключён к минусу питания, тогда второй вывод нужно «тянуть» к плюсу. В таком случае можно применить немного другую схему усилителя, рис. 3.

Этот усилитель так же собран на составном транзисторе, но с применением транзисторов разной проводимости. Такое соединение транзисторов называют транзисторной парой Шиклаи (по имени изобреталетя George Clifford Sziklai). Но в противовес транзистору Дарлингтона открытие транзистора Шиклаи тут происходит сигналом отрицательной полярности. То есть, что бы усилитель «тянул» нагрузку к плюсу, нужно подать «минус».

Диод в схемах на рис. 2 и рис. 3 предназначен для подавления противо-ЭДС, появляющейся при подключении нагрузки индуктивного харрактера. Такую же функцию выполняют эти диоды и во всех схемах далее.

Если совместить схему на рис. 2 со схемой на рис. 3, то получится более универсальный усилитель тока — рис. 4. Такой усилитель может не только «давить» подключённую нагрузку к минусу, но и «тянуть» её к плюсу, поэтому про такой усилитель говорят «усилитель с push-pull-выходом» (от английского «push» — давить и «pull» — тянуть). Применяется и другое его название — двухтактный усилитель.

В двухтактном усилителе в один момент времени может быть открыт только один из выходных транзисторов, верхний или нижний. Причём, что бы открыть нижний транзистор, на вход схемы нужно подать сигнал величиной около двух вольт, а что бы открыть верхний транзистор — нужен сигнал величиной менее одного вольта. Такая «избирательность» уровней входного напряжения очень удобна, так как подобные усилители используются обычно в ключевом режиме. То есть в режиме, когда имеется только два состояния, в данном случае выход усилителя может быть либо притянут к плюсу («вверх») либо прижат к минусу («вниз»).

Для схемы на рис.4 действует правило: если на вход подать малое напряжение — то выход будет тянуться к плюсу, если на входе большое напряжение — то выход давится к минусу. То есть напряжение на выходе схемы будет «обратное» входному. Такая функция не всегда удобна и для исправления положения можно применить ещё один транзистор, который бы «переворачивал» полярность сигнала на противоположную.

Усилитель по схеме рис. 5 будет усиливать сигнал без «инверсии»: при подаче на вход напряжения высокого уровня, выход усилителя будет «тянуться наверх»; при подаче низкого уровня — выход «тянется» вниз. То есть выходной сигнал как будто «повторяет» сигнал на входе, а так как это схема усилителя — то маленький ток сигнала будет усилен тысячу раз!

В качестве источника сигнала для такого усилителя может выступать обычный фотосенсор на основе фототранзистора или фотодиода (показан на рис. 5). Именно этот фотосенсор хорошо знаком из серии «Шаг за шагом» в схемах простейших роботов. Соединив этот фотосенсор с усилителем, а к усилителю подключив моторчик — получим универсальную схему, реагирующую на свет! Лишь подключая второй контакт моторчика к плюсу или к минусу питания, можно решать, будет ли он вращаться при освещении или затемнении фотодатчика.

На первый взгляд эта схема слишком сложна и избыточна для такой простой другой функции как фотореле. Но вместе с тем схема максимально универсальна, и этим окупается её сложность. Так поступают, например, при изготовлении микросхем и сложных устройств: какой либо блок можно использовать по-разному, не переделывая его.

Вне зависимости от сложности и вида самого усилителя, в стуктурных схемах усилители принято обозначать пиктограммой треугольника (рис. 6-а), «острие» треугольника всегда указывает в направление выхода. Так же применяется и обозначение треугольника в квадрате (рис. 6-б).

Если имеется ввиду именно усилитель с двухтактным выходом, можно добавить обозначение выходных транзисторов (рис. 6-в). Если усилитель имеет какие либо управляющие выводы, то к условному обозначению подводят линии соединений, которые могут быть подписаны (рис. 6-г).

Такие обозначения можно встретить в структурных схемах различных микросхем-усилителей или микросхем, содержащих усилители. Например, структурная схема хорошо известной микросхемы L293D, приведена на рис. 7. В этой структурной схеме легко можно различить четыре усилителя (помечены жёлтым цветом). То есть всю микросхему L293(D) можно рассматривать просто как четыре усилителя тока, помещённых в общий корпус.

Кроме входных и выходных выводов каждого усилителя тока и ножек для подачи питания, микросхема L293(D) имеет ещё несколько выводов. Назначение этих ножек, а так же варианты подключения нагрузки к этой микросхеме и её управлением можно узнать во второй части статьи «Что внутри L293?! Часть вторая. От усилителя тока к драйверу L293.».

Смелых и Удачных Экспериментов.

Дополнения и файлы:

Источник