- Участок

- Виды систем дренажа

- Материалы, необходимые для укладки закрытой дренажной системы

- Выбор дренажных труб

- Пластиковые дренажные трубы

- Проектирование укладки дренажной трубы

- Укладка дренажных труб своими руками

- Обслуживание системы дренажа

- Ошибки в прокладке дренажной трубы

- Как правильно сделать дренаж участка своими руками

- Зачем нужен дренаж участка

- В каких случаях необходим дренаж

- Виды дренажа

- Схемы устройства дренажных систем

- Особенности дренажа на проблемных участках

- Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция

- Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

Участок

Наиболее эффективным способом защитить фундамент частного дома от разрушительного воздействия грунтовых и ливневых вод является качественная дренажная система. Что особенно важно при скоплении воды в верхних слоях почвы, так как она может спровоцировать затопление цокольного этажа или подвала, увлажнение и деформацию стен, а также возникновение грибковых образований. В статье речь пойдет о том, как укладывать дренажные трубы.

Содержание:

Трубы для дренажной системы, которые устанавливаются по всему периметру участка, позволяют создать качественный водоотвод. Ведь опасность подтопления несут в себе не только грунтовые воды, но и паводковые. Урон могут нанести и атмосферные осадки, превышающие допустимые нормы.

Дренажная труба фото

В отличие от гидроизоляции фундамента, дренажную систему можно укладывать и после постройки дома, если для этого появились основания. Но при наличии определенных условий, установку лучше производить на начальном этапе строительства. Для этого нужны следующие основания:

- пологое расположение участка, способствующее значительному скоплению вод;

- глиняный и суглинистый грунт, которые имеют слабые водопропускные характеристики;

- статистика превышения уровня осадков, характерных для местности, в которой расположено строение;

- повышенный уровень расположения грунтовых вод (меньше чем 1,5 метра до поверхности грунта).

Кроме того, стоит ориентироваться на глубину постройки остальных строений на участке. Наличие заглубленного фундамента рядом с основным зданием, не только препятствует естественному оттоку подземных вод, но и способствует их накоплению, тем самым усиливая риск подтопления. Барьером для свободной циркуляции воды являются и оборудованные на участке бетонные отмостки и асфальтовое покрытие. В подобном случае, грамотным считается соединение ливневых стоков с основной системой дренажа.

Предотвратить последствия от изменения уровня грунтовых вод и накопления влаги в почве вокруг строения, позволит укладка дренажной трубы.

Виды систем дренажа

Существует два основных варианта оформления дренажной системы:

- Открытый (поверхностный) – используется для отвода излишка влаги, возникшей из-за накопления атмосферных осадков или талых вод. Система дренажа открытого типа представлена в виде канав и траншей.

- Закрытый (глубинный) – в укладке используются трубы с перфорацией, которые закладываются на определенную глубину в предварительно подготовленную траншею. Главной функцией является отвод грунтовой воды и защита фундамента дома.

Материалы, необходимые для укладки закрытой дренажной системы

Процесс установки дренажной системы достаточно трудоемкий и требует основательной подготовки. Из сыпучих строительных материалов понадобятся:

- Песок. В дренажных работах в основном используется речной песок. Его главной функцией является создание фильтрационной подушки вокруг дренажной трубы.

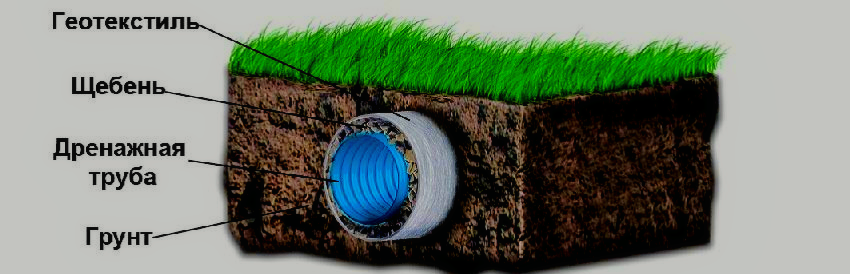

- Щебень. Для обустройства системы понадобится средняя и крупная фракция. Назначение щебня заключается в формировании устойчивого слоя для предотвращения проникновения грязи и крупных частей грунта. Кроме того, щебень препятствует излишнему давлению почвы на гофрированную трубу.

- дренажные насосы. Применяются только в случае значительного подтопления участка подземными водами. Способствуют механическому водоотводу;

- дренажные трубы. С их помощью формируется основная система водоотведения. Количество и диаметр зависит от сложности схемы закладки. Наиболее часто для дренажа используются пластиковые трубы;

- геотекстиль – защищает дренажную трубу от загрязнения грунтом. Как правило, применяется флизелин или дорнит. Помимо прочности оба вида текстиля обладают фильтрующей способностью;

- сединительные муфты – необходимы для крепления между собой дренажных труб.

Как правило, дренажная система нуждается в периодической очистке, для этого по ее периметру устанавливаются смотровые колодцы. А для сбора воды в систему монтируется коллекторный колодец.

Выбор дренажных труб

Перед началом установки дренажной системы особое внимание стоит уделить выбору труб для работы. Первое, что нужно учитывать, это использование в обустройстве системы водоотвода труб с перфорацией. Второе – это диаметр и наличие отверстий для оттока влаги и воздухообмена. И не менее важным моментом является материал, из которого изготовлены трубы.

В настоящее время на рынке стройматериалов представлены следующие виды труб:

- асбестоцементные;

- керамические;

- из полимерных материалов.

Наиболее популярными в обустройстве системы водоотвода являются именно полимерные дренажные трубы. Их преимущество перед другими видами заключаются в следующем.

- Продолжительный период эксплуатации – до 70 лет.

- Высокие показатели прочности.

- Устойчивость к процессам коррозии и воздействия агрессивной среды.

- Сниженные показатели веса, которые упрощают процесс транспортировки и монтажа.

- Способность к самоочищению, благодаря гладкой поверхности.

- Устойчивость к заиливанию.

- Соотношение цены и качества.

- Простота обслуживания. Благодаря геотекстильному фильтру, система не нуждается в промывке.

Диаметр дренажных труб:

- до 150 мм – для дренажной системы, отводящей небольшое количество воды;

- до 300 мм – для систем с высокой нагрузкой.

Для разветвленной системы дренажа понадобятся трубы и мелкого (для ответвлений) и крупного диаметра (для основной ветки системы).

Пластиковые дренажные трубы

Полимерные трубы, которые, как правило, используются для укладки дренажных систем, выполняются из ПВХ, полипропилена или полиэтилена и представлены следующими видами:

- однослойные или двухслойные. Выбор количества слоев зависит от плотности грунта;

- гибкие и жесткие. Жесткие трубы применимы для простых схем дренажа, в то время как гибкие позволяют создать сложное разветвление по всему участку;

- трубы с фильтрующей оболочкой или без. Как правило, дренажные трубы уже имеют отверстия по всей длине. Но если в приобретенном материале нет специальных отверстий – их можно сделать самостоятельно при помощи дрели и тонкого сверла;

- гофрированные или гладкие.

Что касается покрытия геотканью, то как правило, на рынке стройматериалов представлены образцы, уже покрытые фильтрующим текстилем. При покупке труб без покрытия, их поверхность можно обернуть самостоятельно, закрепив материал веревкой или тонкой проволокой по периметру трубы.

Проектирование укладки дренажной трубы

Перед началом проведения работ по установке дренажной системы, стоит предварительно составить план-схему по ее расположению на участке.

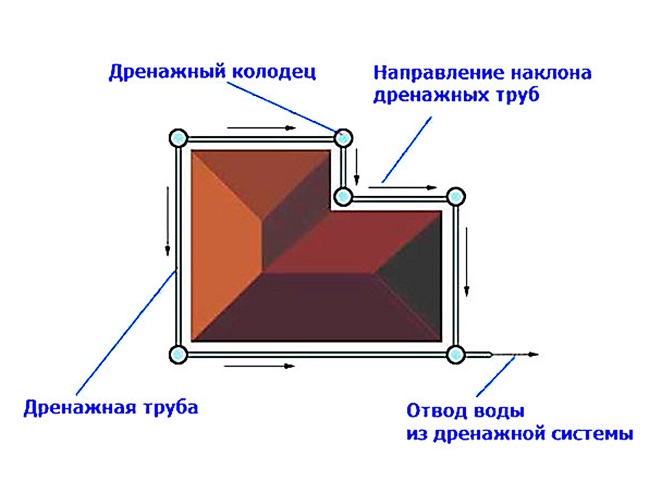

- Для этого требуется учитывать тип грунта и высоту подземных вод. Наиболее часто используется разветвленная схема, на стыках которой устанавливаются смотровые колодцы.

- Расстояние между ответвлениями напрямую зависит от типа грунта. Для глиняной почвы оно составляет – 10 метров, для суглинистой – 20 метров, при песчаном типе почвы – 45 метров.

Укладка дренажных труб своими руками

Для начала необходимо определить место установки дренажной системы. Существует всего два варианта размещения:

- «пристенный» дренаж – проходит только возле фундамента дома и препятствует попаданию влаги непосредственно в само здание;

- дренажная система, размещенная по всему периметру участка – защищает не только цоколь здания, но и другие хозяйственные постройки и насаждения, располагающиеся на территории.

Этапы работ

- Первым шагом будет разметка участка под размещение дренажных канав. Для облегчения процесса можно использовать специальный лазерный дальномер. Особое внимание стоит уделить местам скопления влаги после дождя – это означает, что в этой области затруднен водообмен из-за плотности почвы или наличия преград.

- Траншея. Углубление под дренажную траншею необходимо выполнять с учетом перепадов высоты. Главной задачей подготовленной системы канав является быстрый и беспрепятственный отток воды.

Совет: во время работы можно воспользоваться водополивочным шлангом, запустив определенный объем воды – удостовериться, что в отдельных частях траншеи не происходит скопление воды.

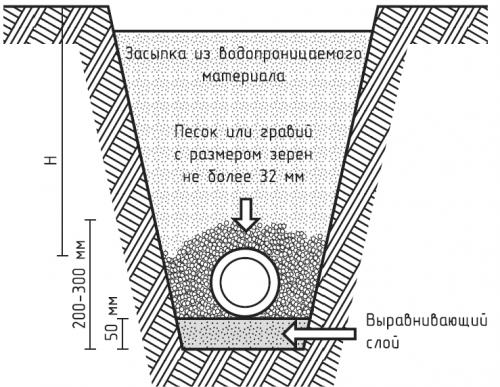

- Перед установкой дренажных труб дно траншеи необходимо тщательно утрамбовать. Затем укладывается любой фильтрующий материал, при этом его концы должны выходить за пределы траншеи. Следом засыпается речной песок и щебень, сначала крупной, потом средней фракции, на толщину не более 20 см.

- Дренажные трубы нарезают согласно размерам схемы, при помощи электролобзика или специального прибора – трубореза. Далее следует начать укладку труб, соединяя стыки при помощи фитингов. Чтобы место соединения было прочным, необходимо производить состыковку деталей после предварительного нагревания стыковочных срезов.

- Трубы нужно тщательно обмотать геотекстилем, закрепив места стыков веревкой или тонкой проволокой. Выбор такого материала не случаен, так как он должен пропускать выходящую из перфорации воду. Помимо пропускной способности, в функции геотекстиля входит защита перфорационных отверстий трубы от засорения.

- Укладку труб необходимо выполнять под уклоном, присоединяя концы к смотровым колодцам. В системе можно использовать два вида колодцев: герметичный, позволяющий использовать собранную воду для технических целей и поглощающий – вода будет уходить обратно в почву. Уклон дренажных труб зависит от ее диаметра, чем он больше, тем меньший наклон необходим.

- Следующим шагом монтажа дренажных труб будет отсыпка щебнем и песком поверхности. После чего конструкция обворачивается находящимися на поверхности полотнами фильтрующего материала и засыпается слоем грунта.

Дренажные трубы видео

Обслуживание системы дренажа

В обустройстве участка системой водоотведения, важна не только продуманная и качественная ее установка, но и соблюдение правил эксплуатации. Что позволит продлить период работы системы на максимально длительный срок.

Приблизительно один раз в четыре года нужно в обязательном порядке проводить осмотр состояния труб и колодцев, в качестве профилактики. Кроме того, раз в два года стоит замерять уровень воды в колодцах, его значительное изменение может свидетельствовать о следующих факторах:

- повреждение целостности трубы;

- образование плотного засора;

- нарастание илистых отложений на всей поверхности трубы;

- частичная осадка трубопровода из-за движения почвы.

Для того чтобы избежать подобных проблем, необходимо своевременно проводить осмотр водоотвода и его очистку от различного рода загрязнений.

Ошибки в прокладке дренажной трубы

Эффективность дренажа напрямую зависит и от качества установки. Любые нарушения в ходе работы, способствуют выведению системы из строя. В лучшем случае можно провести ремонт поврежденного участка, в худшем – придется полностью переустанавливать водоотвод.

К наиболее распространенным ошибкам относятся:

- подбор системы трубопровода без учета качества грунта. Например: на суглинистой почве не рекомендуется использовать трубы без системы фильтрации;

- нарушения, связанные с изменением или отсутствием угла наклона дренажной системы;

- изначально не предусмотрен вариант отвода воды из колодца;

- не соблюдается технология обустройства дренажных труб – установка выполнена без фильтрующей отсыпки щебня и песка;

- отсутствие геотекстиля и фильтрующего материала;

- некачественная спайка труб;

- отсутствие перфорации.

Подбирая вид дренажной системы, стоит основываться на особенностях расположения участка и качестве почвы. Для самостоятельного обустройства водоотвода необходимо заранее спланировать схему расположения дренажа. При выборе материалов, предпочтение стоит отдавать наиболее практичным и долговечным. К таким можно отнести пластиковые гофрированные трубы с перфорацией. Соблюдая все этапы укладки дренажной системы можно получить качественную систему водоотвода. Кроме того, дренаж гарантирует защиту цокольного этажа или подвала дома от вредоносного воздействия грунтовых вод.

Источник

Как правильно сделать дренаж участка своими руками

Дренажная система участка – конструктивное решение для отвода избыточной воды. Применяется для защиты построек, повышения урожайности плодово-ягодных культур, и создает идеальные условия для ландшафтного дизайна.

Зачем нужен дренаж участка

Лишняя влага на участке создает хозяевам большие проблемы не только с получением обильного урожая, но и с безопасным проживанием в доме:

- Скопление воды в основание фундамента провоцирует движение почвы и способно негативно отразится на целостности постройки.

- Во влажных подвалах появляется плесневый грибок, который постепенно распространяется по всему дому.

- При высоком уровне грунтовых вод влажная почва «выдавливает» септик и создает проблемы в сточной системе.

Все эти неприятности можно избежать, если правильно оборудовать дренажную систему на участке.

Причиной излишней влаги могут служить три категории воды. Поверхностные – образуются при ливневых осадках, выпадающих на протяжении долгого времени. Подземные – имеют разный уровень залегания, величина которого зависит от времени года. Зимой вода опускается до нижней границы, а весной поднимается до максимальной высоты. Верховодка, этим подземным водам не удается полностью уйти в почву, потому что на их пути встречается препятствие – например, плотный пласт из глины.

В каких случаях необходим дренаж

Существует несколько обстоятельств, при которых обустройство дренажной конструкции считается обязательным условием:

- Участок располагается на равнине. Если выпадает много осадков за короткий отрезок времени или после долгой зимы активно тает снег, то грунт перенасыщается влагой.

- Низменное место. Вся вода стекает с более высоких мест и надолго остается в низине.

- Участок имеет сильный уклон. Потоки воды, вызванные обильными дождями, будут смывать верхний слой земли, наиболее питательный для растений. В таких условиях невозможно рассчитывать на богатый урожай.

- Тяжелая суглинистая почва. Удерживает в поверхностном слое слишком много влаги, которая в большом количестве вредит растениям.

- Высокий уровень грунтовых вод. На некоторых участках водоносный слой располагается очень близко к поверхности земли.

- Бетонные площадки и дорожки из тротуарной плитки. Искусственные покрытия, которые занимают на участке большое пространство земли, мешают естественному отводу влаги.

Дренаж предпочтительно выполнять на начальном этапе осваивания участка, когда еще нет построек и не высажены деревья.

Если участок уже благоустроен, то дренажную систему проводят с учетом расположения объектов и растений. Искусственный отвод воды не должен разрушить оформленный ландшафт.

Виды дренажа

| Открытый (поверхностный) | Самый простой способ дренажа, который не нуждается в глобальных трудозатратах. На участке роют водоотводные траншеи и оставляют их открытыми, т.е. не засыпают песком или гравием. Иногда прикрывают декоративными решетками, чтобы не засорять канавы крупным мусором. Открытые системы применяют для отвода поверхностной воды.  |

| Закрытый (глубинный) | Система дренажа составлена из труб с многочисленными отверстиями, в которые поступает влага, и колодцев для сбора стекающей воды. Трубы располагают в подготовленных канавах, затем засыпают их гравием или песком. Через такие слои вода легко просачивается и проникает в трубы. Далее потоки воды уходят в оборудованный колодец или в сточную канаву. Такая система хорошо снижает уровень грунтовых вод. Иногда, вместо прокладки труб, канавки просто засыпают щебенкой.  |

Глубинный способ отвода воды подразделяется по конструктивному решению на несколько типов:

- Лучевой – от центральной трубы по наклонной плоскости отводят узкие трубные лучи. Используют на участках с плотной застройкой и густыми посадками.

- Пристенный – применяют для отвода воды от стен дома. Канаву роют на расстоянии не менее полутора метров и углубляют на 10 см ниже уровня подвального пола. В систему включают несколько колодцев и используют насосы для водоотведения с территории участка.

- Кольцевой – сложный способ, потому что дренаж располагают на 30 см ниже уровня грунтовых вод, и трубы зарывают вокруг дома в форме кольца.

Бюджетным вариантом можно назвать точечный дренаж. Заглубленные дождеприемники устанавливают рядом с кровельными водостоками и прикрывают их решетками. Также водосборники оборудуют в углублениях на участке, где скапливается дождевая вода.

Схемы устройства дренажных систем

Точечный дренаж не нуждается в составление проекта и легко формируется самостоятельно, без привлечения специалистов. Как правило, простая схема состоит из воронки, водоприемника и отводов, которые в зависимости от расположения «точки», подсоединяются к ливневой канализации или закрытой дренажной системе.

Чтобы соорудить точечный дренаж, необходимо произвести следующие действия:

- выкопать ямку размером больше, чем водоприемник;

- забетонировать дно слоем не менее 10 см;

- расположить в подготовленной яме водоприемник;

- подсоединить его к системе водоотведения;

- пространство между наружными стенками водоприемника и откосами ямы забетонировать;

- сверху водоприемника установить решетку.

Обратите внимание! Плоскость решетки должна быть ниже поверхности грунта не менее, чем на 5 см.

Линейный дренаж поверхностного типа считается самым распространенным способом отвода воды. По предварительно размеченным линиям роют траншеи шириной 50 см и глубиной 60-70 см. Стены не делают строго вертикальными – уклон составляет 30 градусов. Откосы укрепляют бетонными плитами, гравием, металлической сеткой или искусственными материалами. Для декорирования ландшафта стенки траншеи выстилают геотекстилем с перспективой озеленения.

Линейный дренаж глубинного типа состоит из системы труб с перфорацией, которые сходятся к основной магистрали, имеющей выход к водоприемнику. А уже из него вода выводится в глубокое место или выкачивается. Конструкцию располагают примерно на глубине 1- 2 метра, точное расположение определяют по уровню залегания подземных вод.

Процесс установки закрытого дренажа сводится к следующим действиям:

- роют траншею;

- насыпают на дно слой песка;

- прокладывают трубы, завернутые в геотекстиль;

- устанавливают дренажные колодцы;

- засыпают щебенкой;

- снятый дерн укладывают на место и утрамбовывают.

Классическими способами расположения труб считаются прокладки параллельными прямыми, «елочкой», «змейкой» или трапецией. При выстраивании схемы вычисляют наиболее высокую и самую низкую точки на местности. Чтобы вода не застаивалась, необходимо создать для конструкции из труб и колодцев уклон, поэтому систему направляют от максимальной высоты к низине.

Особенности дренажа на проблемных участках

Существуют ситуации, когда при устройстве дренажной системы необходимо выполнить дополнительные работы. Это связано с особенностью грунта, глубиной залегания подземных вод и степенью наклона участка. Все эти обстоятельства нужно учесть перед тем, как приступить к работе по водоотводу.

Если вода на участке после снежной зимы или обильных дождей долго не уходит, то надо обязательно проверить на каком уровне залегают грунтовые воды. Самый простой способ – пробурить пробную скважину. Для этого берут садовый бур с удлинителем и формируют несколько отверстий в грунте (в разных местах участка, потому что водоносный пласт залегает неравномерно) на глубину от одного до двух метров.

Если через 1-2 дня скважины наполнятся водой, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод. В этом случае дренажная система должна иметь обширные разветвления. Большое количество воды не всегда быстро может уйти самотеком в приемник, поэтому иногда приходится дополнительно устанавливать насосное оборудование.

Для отвода воды на участках, расположенных с уклоном, совмещают два типа дренажа – открытый и закрытый. Это необходимое условие для сохранения верхнего плодородного слоя, который может быть размыт стекающей по грунту водой. Колодец для сбора воды располагают в самой низкой точке местности.

Традиционной схемой дренажной конструкции для участка с уклоном считается «елочка». Если территория очень большая, то целесообразно дополнить систему водоотвода поперечной траншеей. Вода из нее должна уходить непосредственно в нижний колодец.

Вода надолго задерживается на глинистых почвах, это мешает нормальному росту и плодоношению растений. Корни загнивают от обильной влаги и рост садово-огородных культур прекращается. На таком грунте используют комбинированный дренаж – глубинный и поверхностный метод. Перед тем как засыпать траншеи первым слоем песка или щебенки обязательно взрыхляют глинистое дно.

Торфяной грунт характеризуется высоким уровнем залегания подземных вод. Весной на участке долго не высыхают лужи. Установление дренажной системы считается обязательным условием для проживания на таком участке, дает возможность вырастить урожай и красиво оформить ландшафт. Перфорированные трубы располагаются в продольном и поперечном направлении, глубина траншей для торфяных грунтов составляет 40-50 см.

Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция

Перед составлением проекта необходимо узнать особенности участка:

- Начертить план с точным расположением всех построек, садовых дорожек и беседок. Учесть те места, где проходят наружные и подземные коммуникации.

- Составить схему с размерами фундаментов построек, особенно внимательно изучить глубину их залегания.

- Нарисовать топографическую карту с указанием особенностей рельефа.

Чтобы комплектующие дренажной системы не повредили корни растений, на чертеже отмечаются места посадки деревьев и кустарников.

Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

- Определить месторасположение естественного приемника воды – дорожная канава или природный водоем.

- По периметру участка прорыть траншеи глубиной 1-1,3 м и шириной 40 см для укладки в них магистральных труб диаметром 110 мм. Минимальное расстояние расположения траншей от забора составляет 50 см, от края отмостки постройки – 100 см.

- Выкопать на участке траншеи глубиной 80 см и шириной 30 см для перфорированных труб, которые собирают воду и передают ее магистральным каналам. Для полноценного стока воды необходимо соблюдать уклон не менее 1 см на 1 погонный метр. Промежуток между дренами для глинистой почвы составляет 8-10 метров.

- Пролить каналы большим количеством воды. Если скорость оттока низкая, то необходимо увеличить градус уклона, при застое вод – создать дополнительные дренажные ответвления.

- После проверки дно засыпать речным песком на 10 см и утрамбовать.

- Каналы выстелить геотекстилем, плотность которого составляет 120-150 гр/м2, и заполнить гравийным щебнем с фракцией 20-40 мм на высоту 5-10 см.

- Чтобы предотвратить заиливание, трубы надо обмотать геотекстилем или объемными фильтрами из кокосового волокна.

- Уложить гофрированные трубы и подвести их к магистральным каналам. В поворотах трубы соединить между собой фитингами или крестовинами, завернутыми в геотекстиль.

- Засыпать дренажную конструкцию крупнозернистым песком или гранитным щебнем фракции 5-20 мм.

- Сложить внахлест края геотекстиля и закрыть траншею дерном.

Когда нет природного водоприемника или искусственного оврага, то собранная вода может поступать в накопительный колодец, который обустраивают в низком месте участка. Если рельеф местности позволяет, то вода следует в дренажный приемник самотеком. В противном случае для откачки воды используют насосное оборудование. Для контроля над работой дренажной конструкции и очистки труб создают смотровые колодцы. Их располагают в поворотах и местах пересечения труб.

Источник