Стереоусилитель полный. Часть третья, регулятор громкости + тонкомпенсация.

Всем доброго. Наверняка у каждого самодельщика валяется куча плат от СССРовской техники, в которой регуляторы громкости строили на 4х (8 в стерео варианте) выводных потенциометрах типа СП-3-33 и им подобных.

Стоит-ли говорить, что и у меня нашлось несколько штучек?

Зачем дополнительный вывод? Этот вывод принимает участие в коррекции АЧХ. До примерно трети поворота ползунка, четвертая нога прибора «завязывается» за ползунок, при чём сопротивление этой связи зависит от угла поворота ручки.

Если этот потенциометр дополнить парой-тройкой радиодеталей то можно получить коррекцию АЧХ регулятора, а точнее — подъём низких и высоких частот при уменьшении громкости, что заметно приукрашает звучание. Дело в том, что наш слуховой аппарат устроен так, что при уменьшении звукового давления (громкости) мы лучше слышим в области средних частот, а низкие и высокие «заваливаются» и как бы логично, что субъективно, качество звука на малых громкостях ухудшается.

Корректор АЧХ в аудиотехнике называется «тонкомпенсацией» и назначение её как раз в улучшении восприятия звуковой программ при малых громкостях.

Могу ошибаться и на самом деле ухудшается звук на малой громкости по другим причинам. Если так, то прошу прощения.

Данная схема подойдет к любым потенциометрам с дополнительным выводом, только нужно подобрать емкости и резисторы обвязки.

На схеме представлен регулятор одного стереоканала, в стерео исполнении нужно собрать вторую такую же.

Смонтировано устройство на печатной плате размерами 50Х35мм.

Как и в предыдущей статье, в недрах программы «рисовалки» не оказалось такого потенциометра. Нарисован вручную.

На плате всего два крепежных отверстия, подразумевается, что крепиться она будет двумя винтами на стойки и гайкой потенциометра к фальш-панели усилителя.

При «отжатой» кнопке, регулятор работает как обычный, при нажатой же, включается тонкомпенсация и при вращении ручки против часовой стрелки, примерно от трети полного угла поворота, начинается плавный подъем по НЧ и ВЧ. На слух при включении нет ни каких щелчков, просто звук становится насыщеннее, подъем НЧ не особо заметен, а вот сочность добавляется прямо ощутимо. Звук становится более воздушным.

Показать графики ни как не могу, ибо нечем замерить, а вот ролик с демонстрацией покажу. Даже на видео снятом «камерофоном», четко слышно как поднимается ВЧ.

Тут как обычно, файлы проекта. Печатка и схема.

Всем дочитавшим спасибо. Если возникнут вопросы или предложения, жду в комментариях.

До скорого!

Источник

Автотрансформаторный регулятор громкости с селектором входов и выходом дистанционного включения

Идея испытать автотрансформаторный регулятор громкости зрела у меня давно — больно уж хвалили его на различных радиолюбительских форумах, хотя относился я к этому скептически. Главные вопросы здесь: как изготовить такой трансформатор (где раздобыть подходящие сердечники, как рассчитывать количество витков) и как потом управлять громкостью (ручной вариант с помощью поворотного переключателя отпадал сразу). Коробочка с разными трансформаторами на пермаллоевых сердечниках (П-образных, Ш-образных и тороидальных), изъятыми из каких-то старых устройств советского производства, лежала у меня без дела — она была подарена мне товарищем с напутственными словами «для нечеловеческих экспериментов». В один из новогодних праздничных дней было решено взяться за эту авантюру. Для намотки были выбраны тороидальные трансформаторы, так как заниматься разборкой сердечников из пластин особого желания не было. К тому же удалось подобрать для них два экранирующих кожуха, правда, прямоугольной формы, от других трансформаторов.

К регулятору сразу предъявлялись следующие требования: число шагов регулировки — не менее 24 (т.е. регулировка должна быть достаточно плавной), диапазон регулировки — не менее 64 дБ (чтобы можно было при желании послушать музыку на малой громкости поздним вечером).

Для расчёта коэффициента автотрансформации секций использовались электронные таблицы Excel. Общее число витков и шаги регулировки для каждой секции автотрансформатора в дБ (для напряжения) пришлось подбирать, исходя из заданных условий. Так, например, при числе витков меньше 2200 не получается достичь требуемого диапазона регулировки, так как уже первый и единственный виток будет давать слишком большой прирост громкости, и плавного изменения шага не получится, а дробное число витков намотать нельзя. В результате с 24 шагами регулировки (25 отводов) удалось реализовать диапазон 67 дБ с переменным шагом от 6 дБ до 2 дБ (от малых уровней к большим). Последующая проверка субъективно показала плавный, комфортный характер регулировки. Параметры намотки автотрансформаторов приведены в таблице:

| Отвод | Витков всего | Витков в секции | Шаг, дБ | Ослабление, дБ |

| 24 | 2200 | 452 | 0 | |

| 23 | 1748 | 360 | 2 | -2 |

| 22 | 1388 | 285 | 2 | -4 |

| 21 | 1103 | 227 | 2 | -6 |

| 20 | 876 | 180 | 2 | -8 |

| 19 | 696 | 143 | 2 | -10 |

| 18 | 553 | 114 | 2 | -12 |

| 17 | 439 | 90 | 2 | -14 |

| 16 | 349 | 72 | 2 | -16 |

| 15 | 277 | 57 | 2 | -18 |

| 14 | 220 | 45 | 2 | -20 |

| 13 | 175 | 36 | 2 | -22 |

| 12 | 139 | 41 | 2 | -24 |

| 11 | 98 | 28 | 3 | -27 |

| 10 | 70 | 21 | 3 | -30 |

| 9 | 49 | 14 | 3 | -33 |

| 8 | 35 | 10 | 3 | -36 |

| 7 | 25 | 8 | 3 | -39 |

| 6 | 17 | 6 | 3 | -42 |

| 5 | 11 | 4 | 4 | -46 |

| 4 | 7 | 3 | 4 | -50 |

| 3 | 4 | 2 | 5 | -55 |

| 2 | 2 | 1 | 6 | -61 |

| 1 | 1 | 1 | 6 | -67 |

| 0 |

В качестве сердечников были использованы кольца K28x20x10 из пермаллоя 79НМ, а намотка велась проводом ПЭВ-2 0,15 из запасов, сохранившихся с советских времён. Общее сопротивление обмотки (между отводами 0 и 24) составило 82 Ома, а индуктивность — 47..49 Генри. Можно использовать другие подходящие сердечники, не обязательно тороидальные. При работе с пермаллоем следует помнить, что его свойства могут ухудшиться под влиянием внешних физических воздействий.

На намотку каждого автотрансформатора мне потребовался день, при этом пришлось закрываться в комнате, чтобы никто не отвлекал, а в процессе намотки произносить номера витков слух и записывать их на бумаге через каждую сотню, а также в случае перерыва.

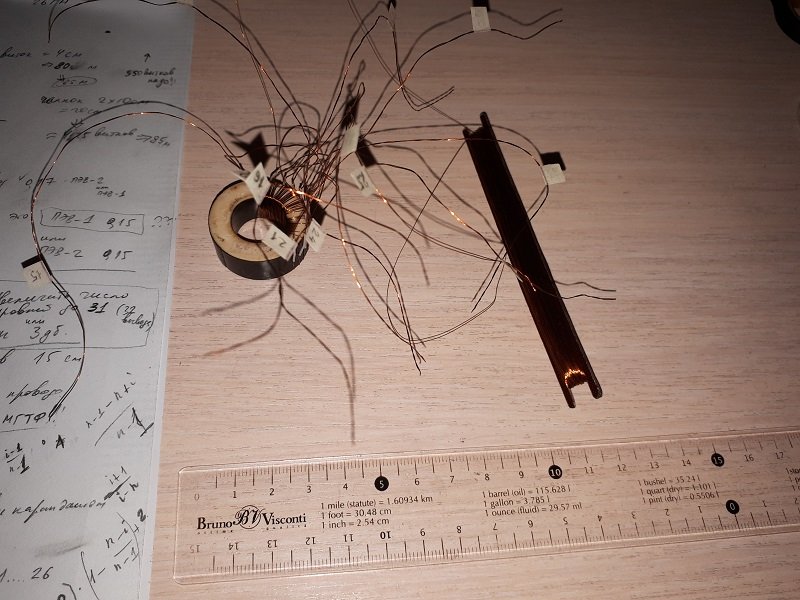

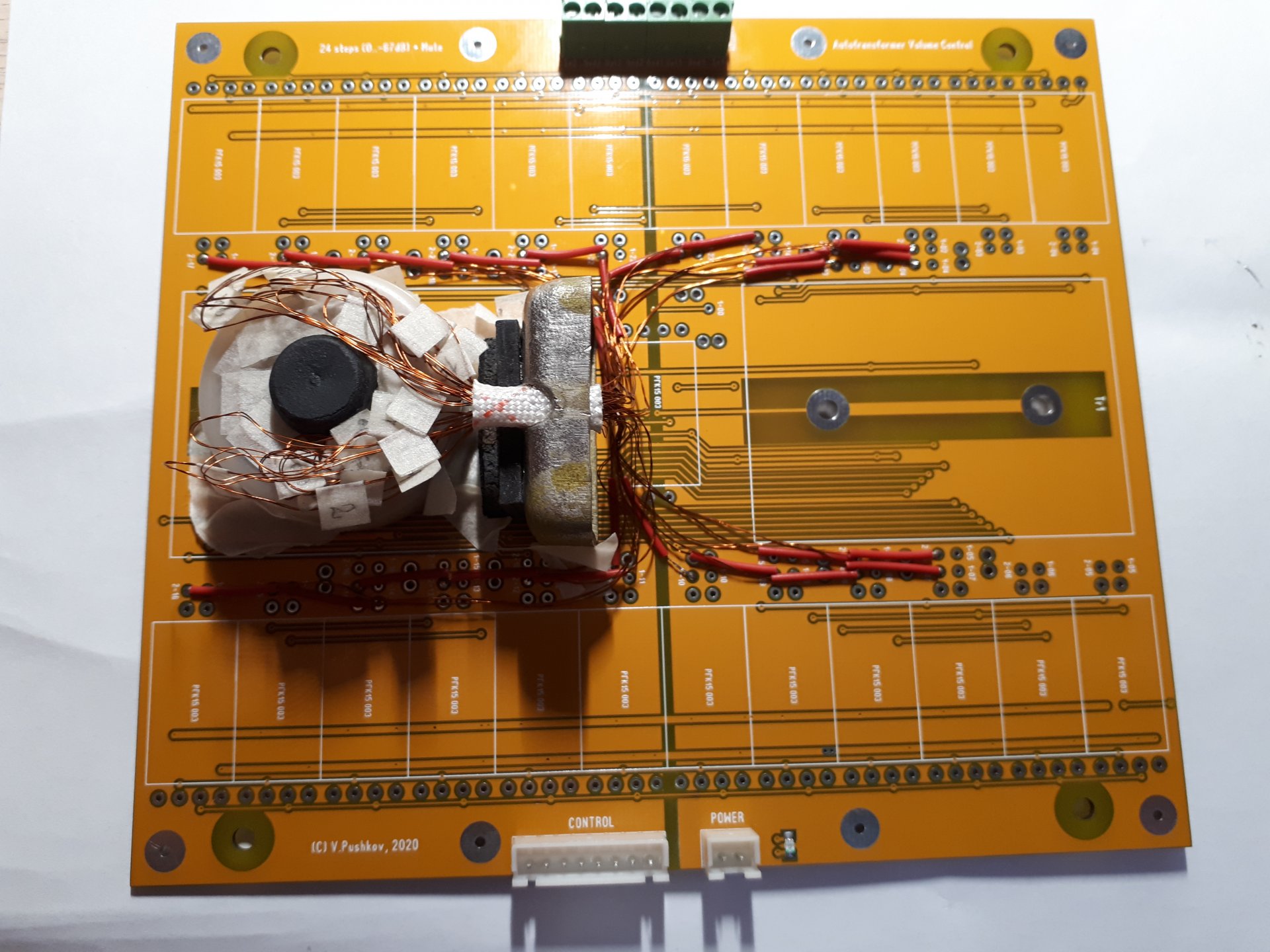

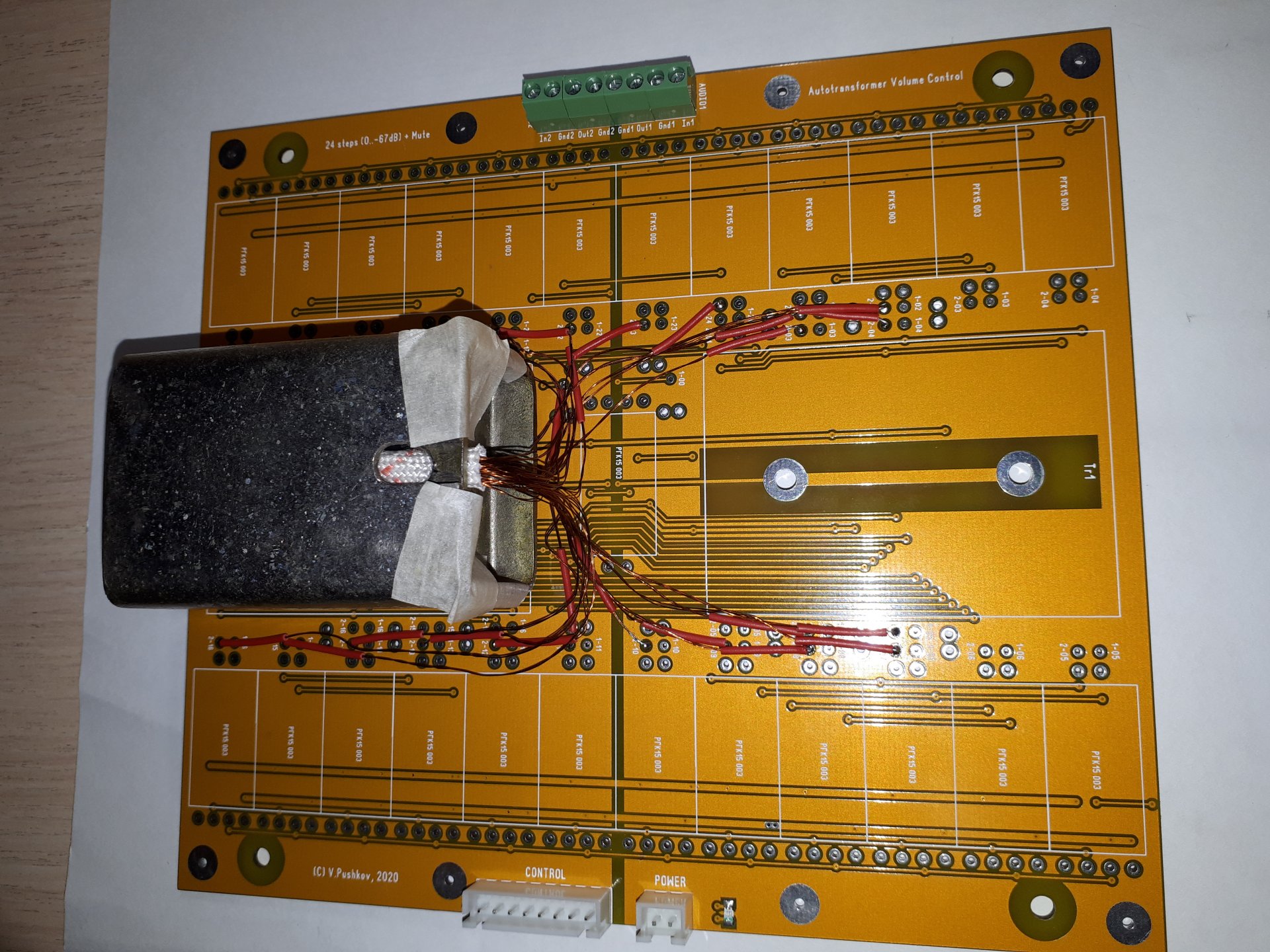

Процесс намотки показан на фотографиях:

Отводы образовывались путём складывания провода вдвое без его разрезания и сразу маркировались с помощью бумажного скотча. На основание каждого отвода одевались тонкие фторопластовые трубочки, снятые с провода ФГТФ. Намотка велась с равномерным распределением витков по кругу небольшими группами.

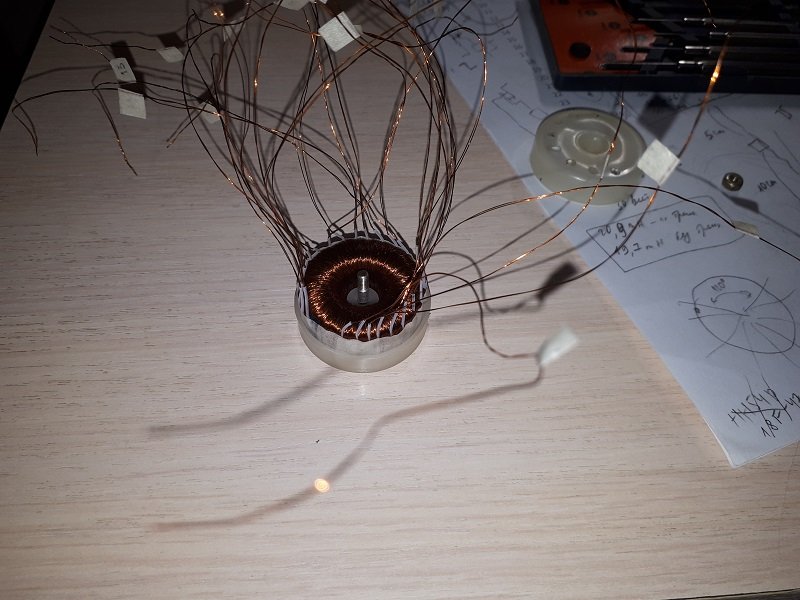

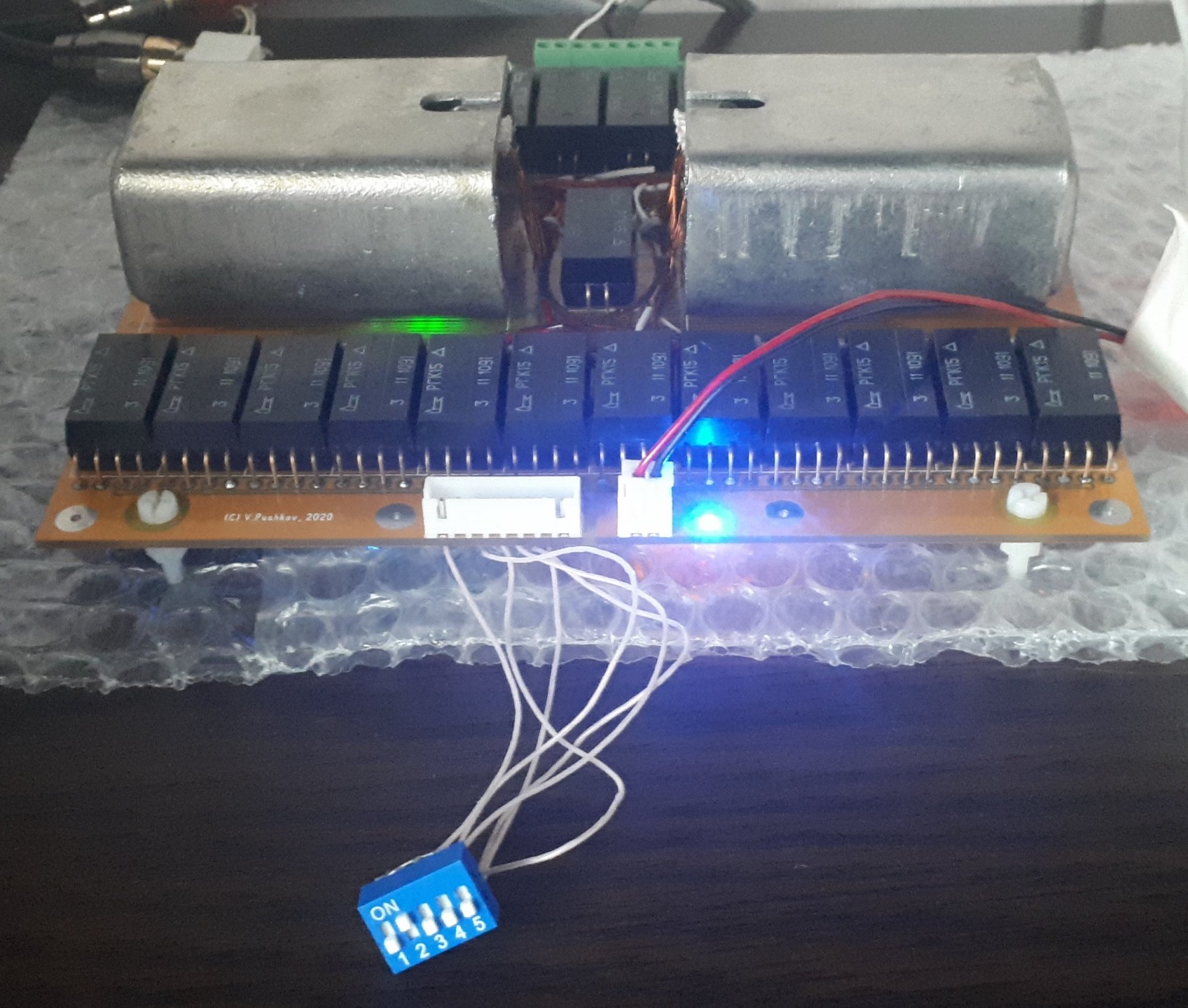

После намотки первого автотрансформатора захотелось проверить, что получилось:

Честно говоря, ничего необычного в звучании я пока не заметил, однако на данном этапе основной целью было проверить плавность шагов регулировки. Всё пока шло по плану, и в конечном итоге получилось два автотрансформатора:

Соответствие коэффициентов автотрансформации расчётным значениям было проверено с помощью генератора и осциллографа: к счастью «косяков» я не обнаружил, хотя наверняка какие-то незначительные отклонения в количестве витков под конец намотки были.

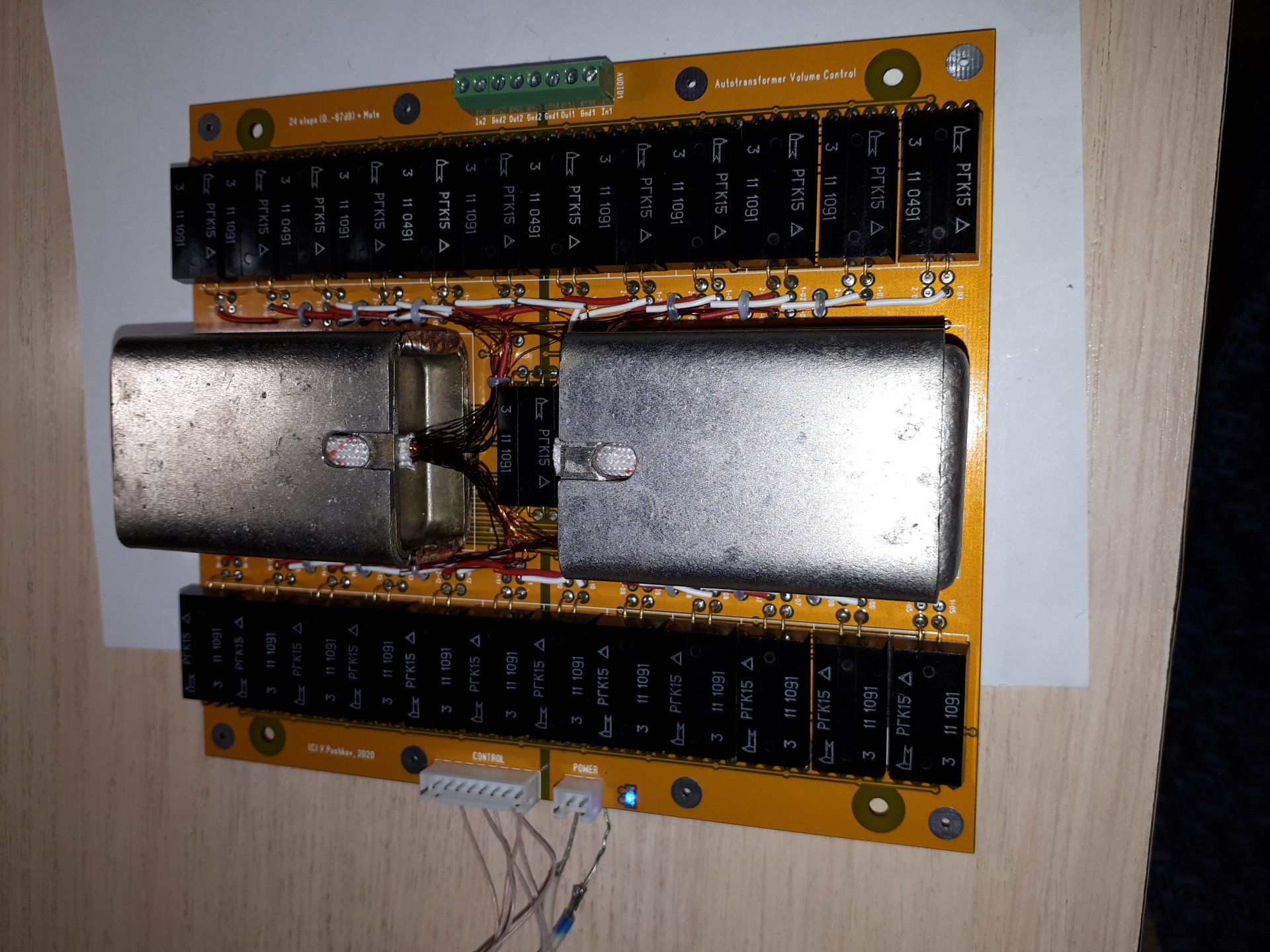

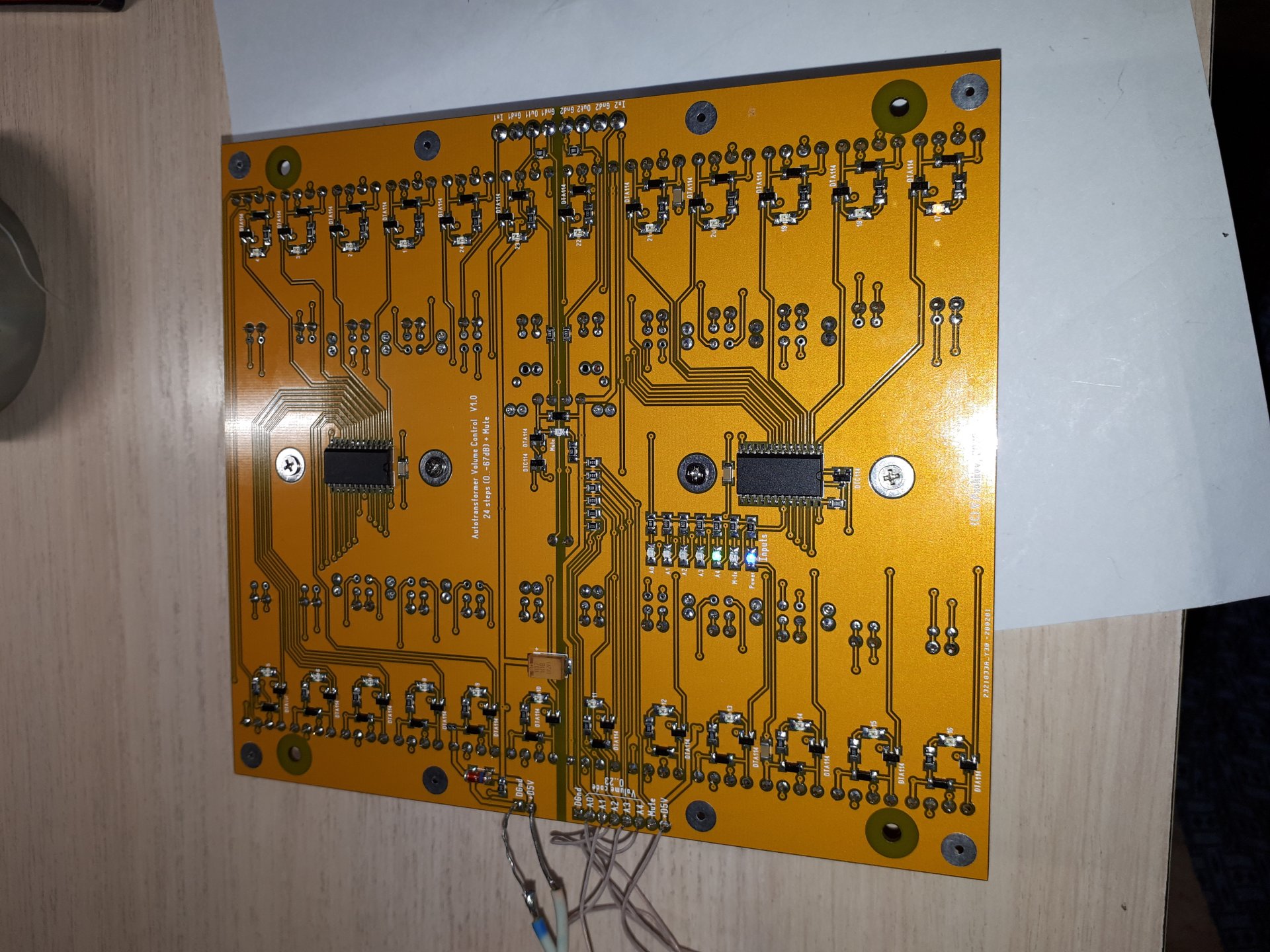

Исполнительный блок было решено делать на реле — их нужно 24 штуки. Здесь кроме материала контактов нужно учитывать и стоимость реле. Удалось совсем недорого купить 30 новых герконовых реле типа РГК15 003 с рабочим напряжением 5В и парой позолоченных нормально разомкнутых контактов. Пусть они не такие миниатюрные, как, например, IM03, но в данном случае это, может быть, и к лучшему — получится не такой плотный монтаж, что облегчит распайку выводов автотрансформаторов и увеличит расстояние между сигнальными цепями. Хотя меры по электрическому экранированию этих цепей на плате в любом случае предпринимать необходимо — устройство нужно размещать в металлическом корпусе, а свободные участки медной фольги с обеих сторон платы использовать в качестве экрана. Схема блока автотрансформаторов и реле приведена ниже:

Входными управляющими сигналами блока являются: 5-разрядный двоичный код громкости A4..A0 в диапазоне значений 0..23 и сигнал блокировки звука Mute (с активным высоким уровнем). Следует подчеркнуть, что фактически эти сигналы являются не импульсными, а потенциальными, так как при неизменном уровне громкости их состояние не меняется, и в результате не создаётся помех для аудио цепей, в том числе и от соединительного кабеля. Предполагается, что указанные сигналы будут поступать от микроконтроллерного блока управления, обеспечивающего управление громкостью как вручную с помощью энкодеров, так и с ИК пульта.

Несмотря на наличие отдельного разъёма для подачи питания J1, шины цифрового питания +D5V и DGnd заведены также на входной 8-контактный разъём J2. На этапе отладки это позволяет управлять двоичными логическими уровнями кода громкости и сигнала Mute с помощью обычного DIP-переключателя, подключённого к линии +D5V. В готовом устройстве питание можно подавать с платы блока управления через разъём J2 вместе с управляющими сигналами, а разъём J1 не использовать.

Если разъём J2 не подсоединён, низкие логические уровни сигналов A0..A4 и Mute через резисторы R1..R6 приводят к включению реле самого низкого уровня громкости K1 (-67 дБ). На схеме не показаны диагностические светодиоды с ограничительными резисторами, установка которых предусмотрена снизу печатной платы для контроля входных сигналов A0..A4, Mute и выходных сигналов включения реле K1..K25 — они удобны на этапе отладки, но не обязательны.

Входные аудио сигналы поступают с выхода селектора входов через клеммники J3, J5, а выходные аудио сигналы следуют на плату выходного буфера через через клеммники J4, J6. Указанные соединения выполняются экранированными проводами.

Управление включением и выключением реле K1..K24 коммутации обмоток автотрансформаторов осуществляется двумя дешифраторами IC1, IC2 74HC154 через ключи на цифровых транзисторах VT1..VT24 PDTA114ET. Транзисторый ключ VT26 PDTC114ET выполняет роль инвертора для включения по входу /E0 дешифратора IC2 при коде громкости больше 15 (разряд кода громкости A4=1); дешифратор IC1 при этом по своему входу /E0 отключается.

Для управления блокировкой звука (режим Mute) понадобилось ещё одно реле, обозначенное на схеме через K25. Оно управляется отдельным ключом VT25 PDTA114ET через инвертор VT27 PDTC114ET: благодаря срабатыванию реле блокировка звука наступает при высоком уровне входного сигнала Mute. При появлении сигнала Mute высокий уровень на входах /E1 обоих дешифраторов отключает их выходы, в результате контакты всех реле K1..K24 размыкаются, а контакты реле K25 замыкаются, соединяя «свободные» аудио выходы с землёй через резисторы R10, R11.

Резисторы R12 и R13 относятся скорее к выходному буферу, и их назначение будет рассмотрено ниже, однако изначально они были размещены на плате автотрансформаторов и реле, и потом остались там.

Необходимо заметить, что с герконовыми реле оказалось не всё так гладко, как хотелось бы. Дело в том, что время отпускания этих реле заметно меньше времени срабатывания. Так, для реле РГК15 паспортные значения этих параметров составляют соответственно 0,5 мс и 1,5 мс соответственно, но на практике время отпускания может быть ещё меньше. Оно, в общем-то и понятно: пружинящему герконовому контакту «проще» разомкнуться и «труднее» замкнуться, при этом замыкание происходит ещё и с заметным дребезгом. В результате, несмотря на то, что сами контакты реле при срабатывании издают почти неслышимый звук (можно даже сказать — приятное на слух «позвякивание») при регулировке громкости в звуковом тракте слышатся довольно громкие «звенящие» щелчки. Не зря ведь рекомендуют ставить в такие регуляторы громкости безобрывные переключатели!

Ясно, что для решения проблемы нужно увеличить время отпускания контактов реле. На одном из форумов я натолкнулся на бурное обсуждение, для чего параллельно обмоткам герконовых реле, в том числе в промышленных конструкциях, ставят электролитические конденсаторы. Каких только теорий там не выдвигалось, но так никто и не понял, для чего на самом деле это делается. Поскольку установка таких электролитических конденсаторов создала бы сложные нагрузочные условия для работы ключей VT1..VT25, было решено установить керамические ёмкости меньшего номинала C1..C24 на вход этих ключей через диоды VD2, VD4,… VD48. При поступлении сигнала активного низкого уровня на катод диода соответствующий конденсатор быстро разряжается, что приводит к срабатыванию реле практически без задержки. А при появлении высокого уровня конденсатор медленно заряжается от питающего напряжения +5В через базовые резисторы цифрового транзистора ключа, задерживая таким образом размыкание контактов реле. Время задержки можно регулировать изменением номиналов емкостей C1..C24.

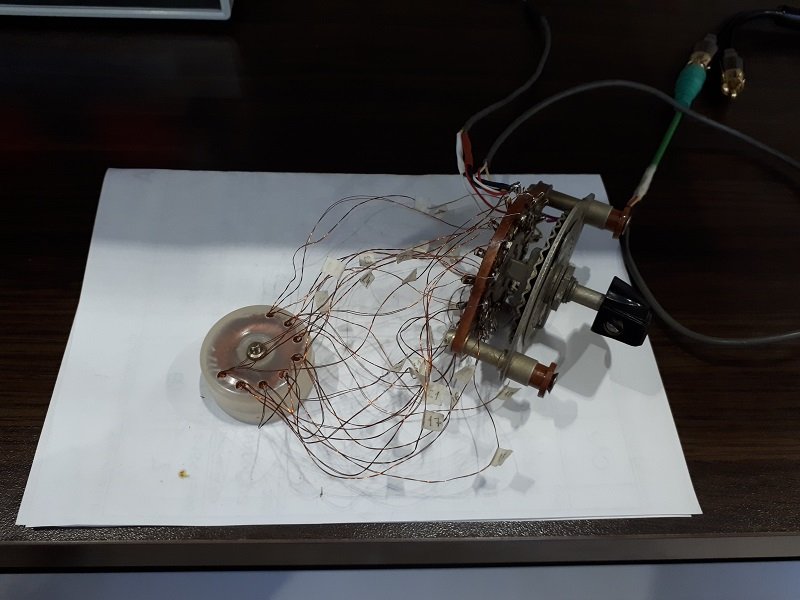

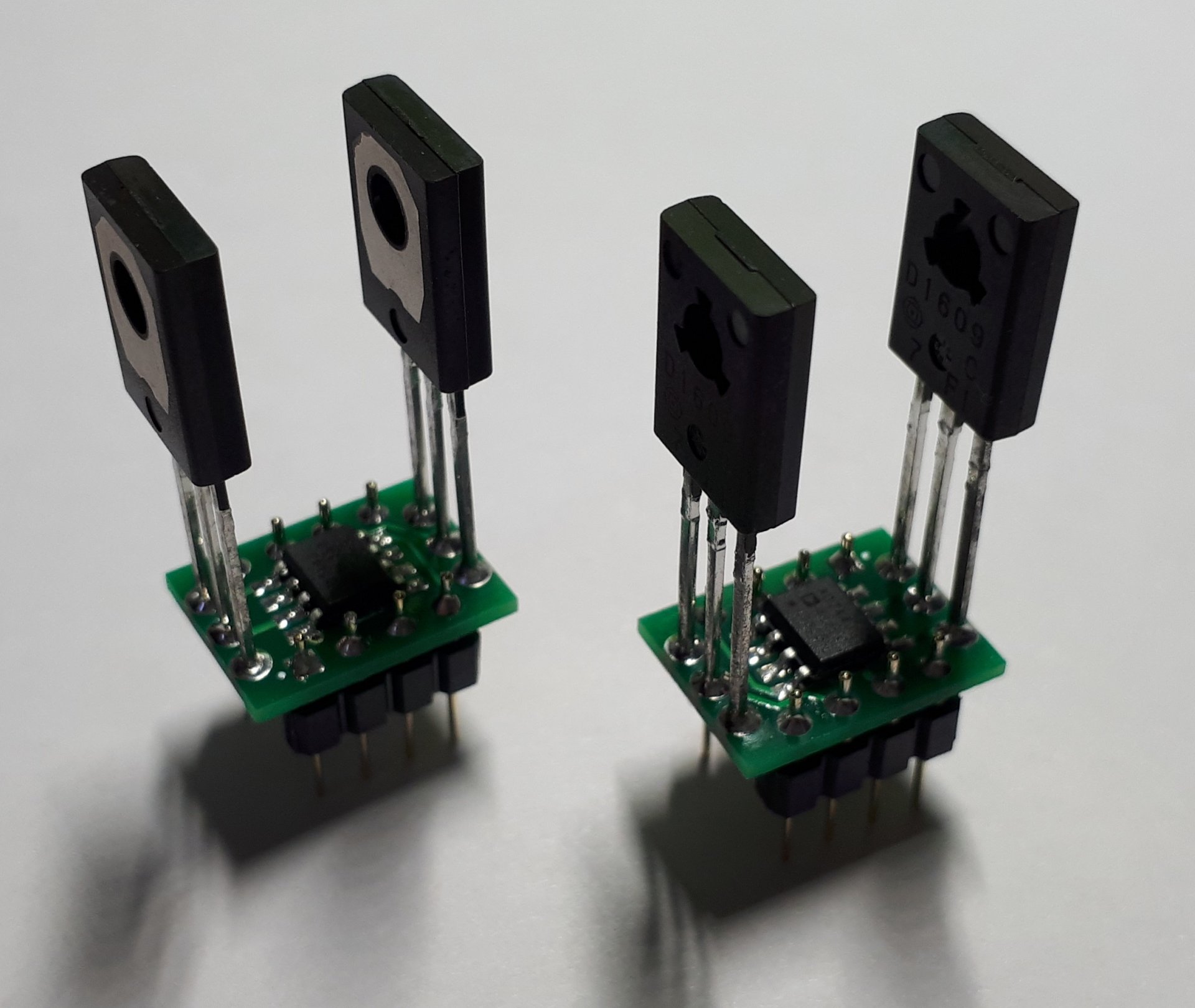

Для подбора этих величин на этапе отладки был собран небольшой стенд:

Если подключить ко входу стенда генератор прямоугольных импульсов с уровнями TTL, задержки замыкания и размыкания контактов реле можно увидеть экране двухканального осциллографа. Оказалось, что ёмкость конденсатора задержки должна быть не меньше 0,1..0,22 мкФ. Для надёжности лучше поставить 0,22 мкФ. Так как на первой версии платы рассматриваемые ёмкости и диоды предусмотрены не были, они были аккуратно смонтированы «навесом» (диоды в корпусе SOD-323 — в разрыв дорожек, SMD конденсаторы 0805 — на коротких лужёных отрезках проводов, да так и остались в таком виде работать). И что же в результате получилось? Щелчки практически исчезли! Механическое «позвякивание» контактов реле, конечно же, никуда не делось, но его практически не слышно, по сравнению, например, с треском реле в регуляторе Никитина. Ведь в нашем устройстве при каждом переключении работают всегда только два довольно «тихих» реле: сначала одно замыкается, а потом второе размыкается.

Для задержки «отпускания» сигнала Mute используется тот же принцип: конденсатор C25 с диодом VD50, но в обратном включении, так как у этого сигнала активный уровень — высокий. Необходимость задержки при снятии сигнала Mute объяснима: сначала должна подключиться одна из секций автотрансформатора, когда сработает соответствующее реле K1..K24, а потом уже должны размыкаться контакты реле K25 — ну не «любит» автотрансформаторный регулятор «висячих» входов! Теперь при работе сигнала Mute щелчков в тракте слышно не будет — проверка это подтвердила.

Конструкция печатной платы рассмотренного узла, конечно же, зависит, от формы и размеров применённых автотрансформаторов и типов реле.

Перейдём к рассмотрению схемы блока селектора входов:

Селектор рассчитан на переключение 4 входов (входных каналов). В нём применены те же герконовые реле РГК15 003 (K1..K4), и использован тот же принцип управления ими с помощью дешифратора IC1 74HC139 и ключей на цифровых транзисторах VT1..VT4 PDTA114ET с конденсаторами задержки отпускания контактов реле C1..C4 и диодами VD2, VD4, VD6, VD8.

Входным управляющим сигналом для селектора является двухразрядный двоичный код канала A1..A0 в пределах значений 0..3. Питание подаётся вместе с этим кодом от блока управления через разъём J1. Для подключения входных разъёмов используются клеммники J2..J9, а для подключения входов платы автотрансформаторов и реле — клеммники J10, J11.

«Земляные» провода левого и правого каналов на плате селектора входов (и на других платах тоже) разведены отдельно и соединены с разными экранирующими слоями фольги, но так как в устройстве используется общий блок питания выходного буфера на оба канала, земля выходов селектора входов соединяется вместе рядом с точкой заземления на корпус устройства.

Для исключения влияния внешних соединительных проводов и сопротивления оконечного усилителя в устройстве предусмотрен активный выходной буфер, через который сигналы с выходов платы автотрансформаторов и реле поступают на выходные разъёмы устройства. Рассмотрим схему выходного буфера:

На плате предусмотрено использование одного из двух вариантов выходного буфера: на истоковых повторителях VT1..VT4 или на операционных усилителях DA1, DA1′. Таким образом, имеется возможность прослушать оба варианта и выбрать тот, который больше придётся по душе.

Схема выходного буфера на JFETах заимствована у товарища Joachim Gerhard (вариант 1 и вариант 2), который использовал её в своём выходном фильтре (Filter Buffer) для ЦАП ES9023. Верхнее плечо буфера представляет собой истоковый повторитель с каскодным включением (см. в конце), позволяющим получить малую входную ёмкость. Нижнее плечо буфера является динамической нагрузкой (см. рис.15В) и источником тока (см. рис. 2.17), что обеспечивает наличие нулевого потенциала на входе и на выходе схемы за счёт работы однотипных транзисторов обоих плечей с начальным током стока. Не следует рассчитывать, что эта схема будет обладать сверхвысокой нагрузочной способностью — это всего лишь истоковый повторитель, исключающий влияние кабелей на работу автотрансформаторов. Он прекрасно справляется с этой функций и обеспечивает превосходное звучание.

Однотипные полевые транзисторы VT1/VT3 и VT2/VT4 для верхнего и нижнего плечей желательно отобрать попарно с примерно одинаковыми напряжениями отсечки, чтобы не было проблем с балансировкой. Установку «нуля» на выходе схемы нужно производить потенциометром R5 при подключённой плате автотрансформаторов.

Второй вариант буфера на ОУ особенностей не имеет — он работает в режиме повторителя. Вместо «стандартных» ОУ типа LME49710, OPA627 и т.п. можно использовать вариант замены ОУ, показанный на схеме. Эта схема заимствована из Простого ЦАП на AK4399 — в своё время мне понравилось её звучание. Во вложении есть рисунок печатной платы для такой замены:

При желании использовать только один из предлагаемых вариантов вторую часть схемы можно не собирать, а перемычки запаять. На мой слух я безоговорочно отдал предпочтение варианту на JFETах.

Особо следует рассмотреть назначение демпфирующей цепочки R1, C1 на входе буфера и резисторов R12/R13 на выходе блока автотрансформаторов и реле. При проверке работы автотрансформаторов на прямоугольном сигнале выяснилось, что на фронтах выходного сигнала образуются «выбросы», которые полностью устранить не удаётся. Более того, их размах и характер зависят от подключённой секции обмотки автотрансформатора. Тем не менее, можно подобрать некоторые оптимальные значения, которые сглаживают эти «всплески» хотя бы на больших уровнях громкости. Однако без ограничительных резисторов R12/R13 на плате блока автотрансформаторов и реле подключение такой цепочки только ухудшало ситуацию. Кроме того наличие указанных резисторов практически исключает уход «нуля» на выходе буфера JFET при смене уровня громкости из-за изменения сопротивления постоянному току подключённой в настоящий момент обмотки автотрансформатора, так как номиналы резисторов R12/R13 (1 кОм на схеме блока автотрансформаторов и реле) выбраны заведомо больше сопротивления обмоток автотрансформаторов (менее 100 Ом). При большом входном сопротивлении следующих каскадов (определяется номиналами резисторов R2 или R12 на схеме выходного буфера) резисторы R12/R13 на прохождение полезного сигнала не влияют.

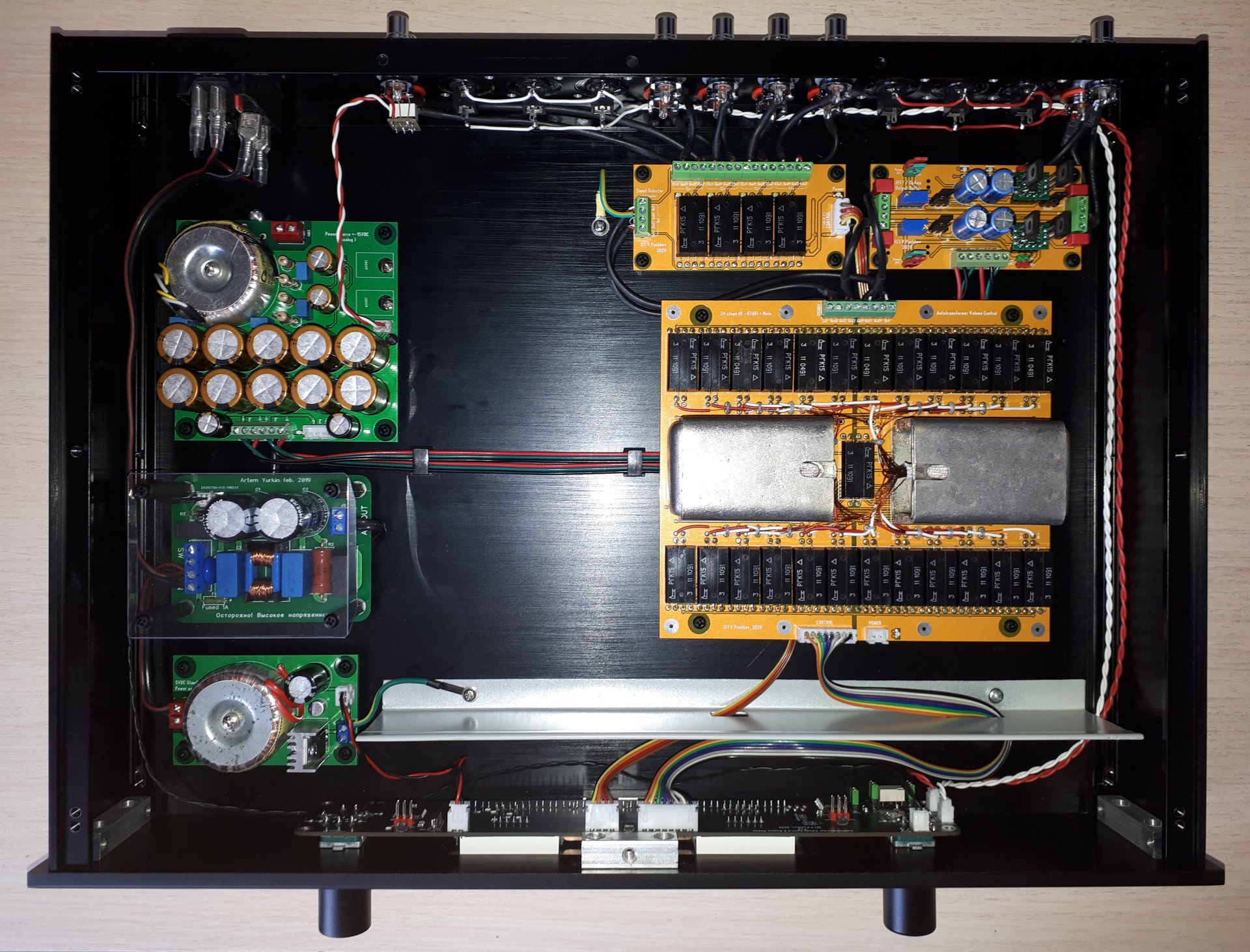

Блок питания устройства состоит из трёх плат: платы дежурного питания блока управления +5В, платы питания выходного буфера +-15В, которая, в свою очередь, запитывается через отдельную плату сетевого фильтра, разработанную Артёмом Юркиным для питания ЦАП и любезно предоставленную автором. Полезной особенностью этой платы оказалась возможность управления подключением нагрузки через реле G6D-1A-ASI5VDC — в нашем случае этой нагрузкой является плата питания выходного буфера, что позволяет обесточивать последний при выключении регулятора громкости через блок управления.

Вид собранной платы сетевого фильтра:

Блок питания выходного буфера вырабатывает двухполярное стабилизированное напряжение +-15В. Элементы 2R1..2R4, 2C1..2C4 выполняют роль фильтров. Резисторы 2R1..2R4 также «гасят» излишки входных напряжений, поступающих со вторичных обмоток 18VAC силового трансформатора 2Tr1, для облегчения теплового режима микросхем 2DA1, 2DA2 LM317P. Эти микросхемы (в пластиковых корпусах) могут быть прикручены к металлическому днищу устройства — в этом случае они практически не греются, и сопротивление указанных резисторов можно уменьшить. Узел на транзисторе 2VT1 служит для блокировки аудио выходов устройства в течение примерно 2-3 секунд после включения на время переходных процессов. К выходу этого узла подключается обмотка реле IM06 (HFD4/12) «Unmute» — через ограничительный резистор 2R20, сопротивление которого выбрано таким образом, чтобы при максимальной нагрузке блока питания, т.е. при подключённом выходном буфере, напряжение на обмотке реле было не менее 9В для его надёжного срабатывания. Нормально замкнутые контакты реле подключаются параллельно выходным аудио разъёмам устройства. Таким образом, в исходном состоянии и сразу после включения устройства его выходы закорочены, а после истечения заданного времени, автоматически разблокируются. Диод 2VD5 обеспечивает быстрое обесточивание этого реле сразу после отключения питания при заряженных емкостях конденсаторов 2C5..2C9. Светодиод 2HL2 зелёного цвета (с падением напряжения около 2В) участвует в формировании порогового напряжения открывания ключа 2VT1 и времени задержки (которое зависит от номиналов элементов 2R19 и 2C23), а также сообщает о готовности устройства. Если применяемый SMD светодиод окажется слишком ярким, предусмотрена возможность его размещения снизу платы.

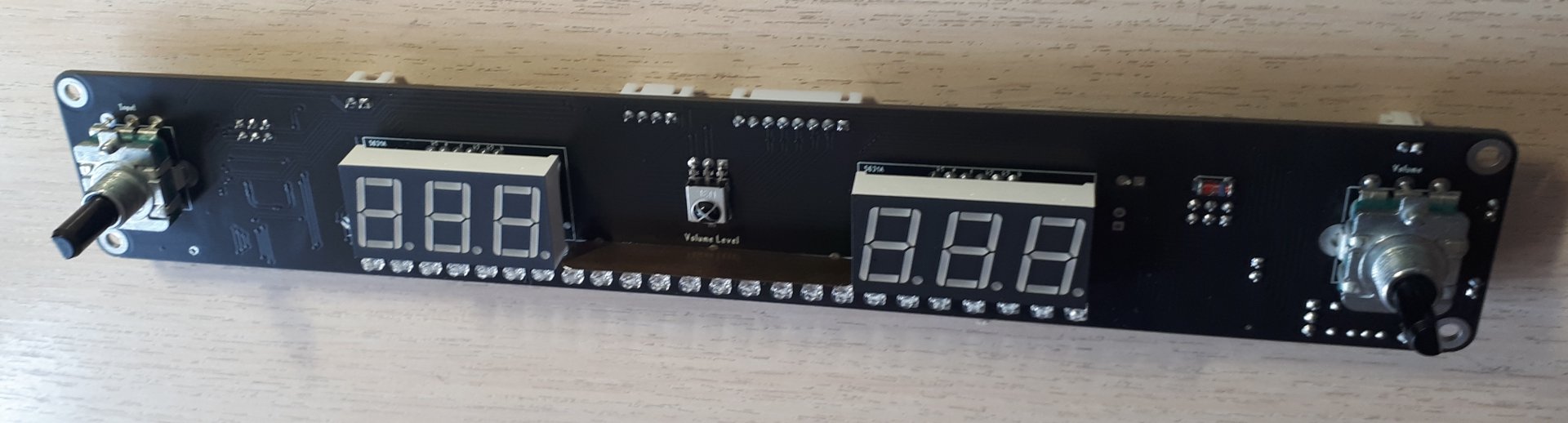

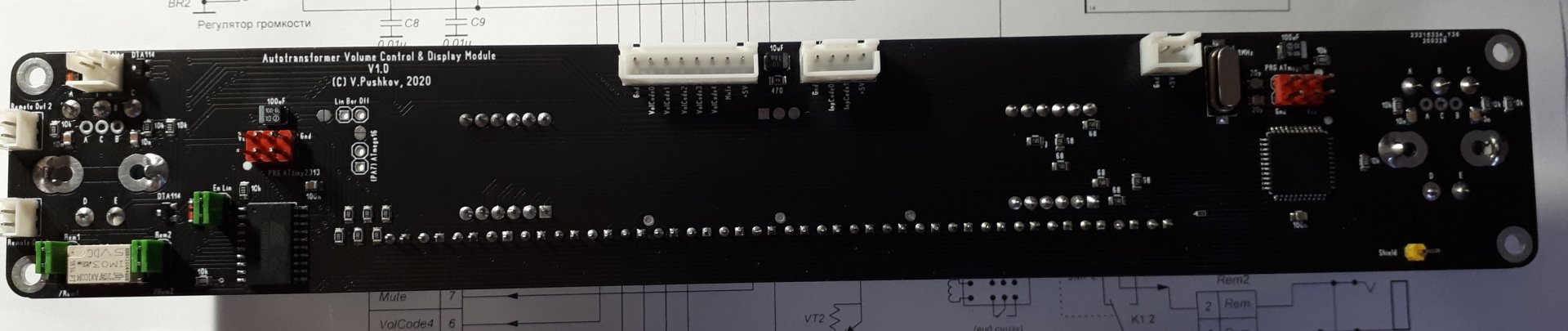

Блок управления и индикации по функционалу похож на аналогичный узел Регулятора громкости с селектором входов и выходом дистанционного включения (основа алгоритма работы взята из него):

Блок управления и индикации позволяет регулировать громкость и выбирать один из четырёх аудиовходов, как вручную с помощью энкодеров, так и дистанционно с помощью инфракрасного (ИК) пульта, работающего по одному из следующих протоколов: NEC, Philips (RC5, RC6), JVC, Samsung, Sony. Предусмотрен режим «обучения» (программирования) устройства клавишам конкретного пульта.

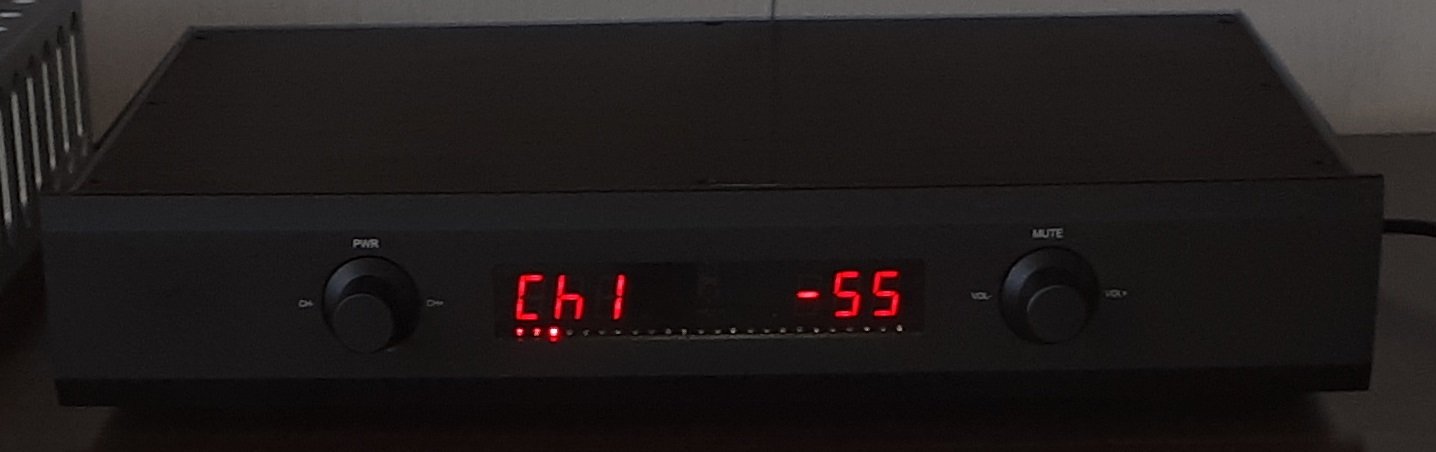

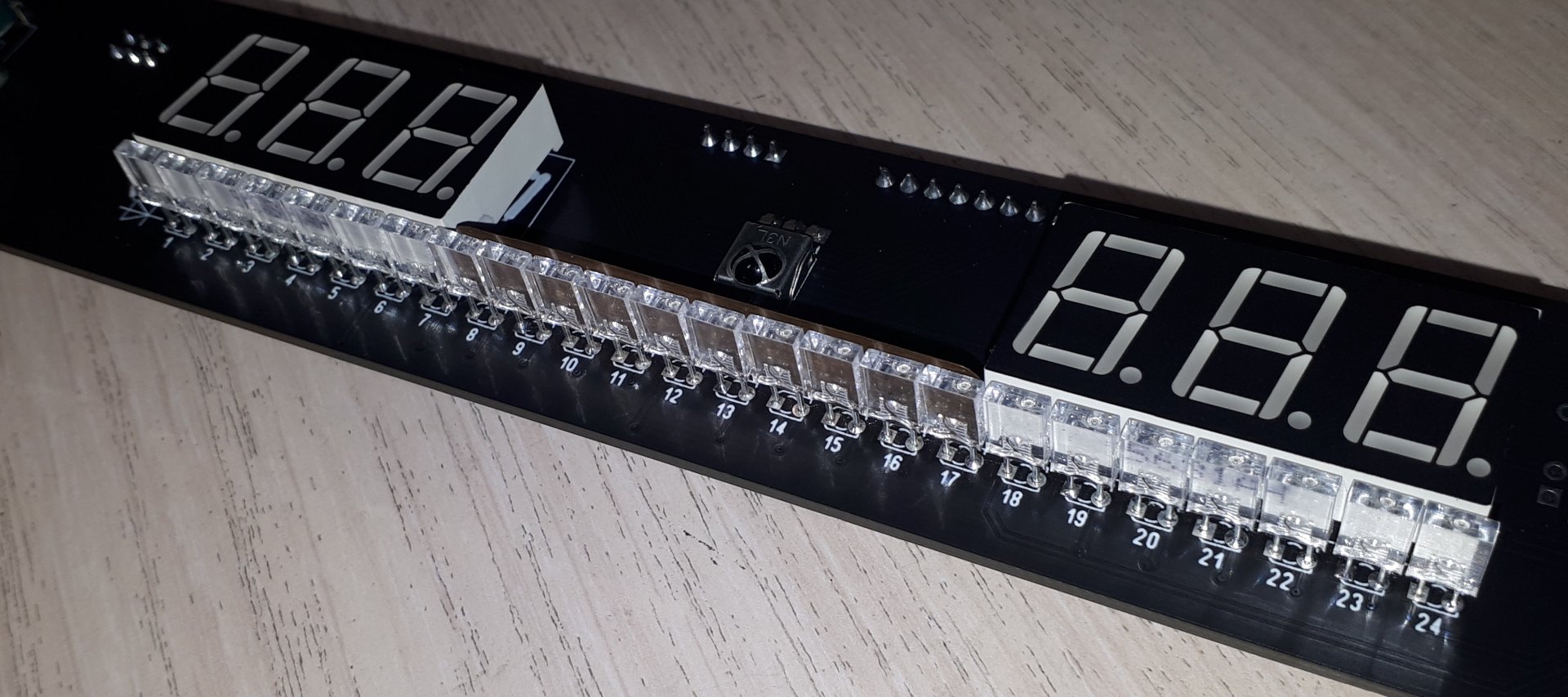

Информация об уровне громкости (-67..0 дБ) и номере выбранного входа (Ch1..Ch4) отображается на трёхразрядных семисегментных индикаторах с яркими и достаточно крупными (1,5 см) знаками, позволяющих комфортно наблюдать за установленными значениями с расстояния нескольких метров. Управляющие сигналы кода громкости, режима Mute (и напряжение питания +5В) поступают на плату блока автотрансформаторов и реле через разъём J2, а код выбранного канала (и также напряжение питания +5В) — на плату селектора входов через разъём J1. Для более наглядного отображения уровня громкости предусмотрен узел линейного индикатора с 24 светодиодами (по количеству уровней громкости), который размещён на той же плате блока управления и индикации, но его схема представлена отдельно:

Изначально планировалось, что линейный индикатор будет на самом деле круговым — светодиоды должны быть размещены вокруг ручки энкодера регулировки громкости, но для этого потребовалась бы прозрачная передняя панель из тонированного стекла, и от этой идеи пришлось отказаться, но сути работы узла это не меняет, так как светодиоды просто располагаются по-другому. Линейный индикатор работает на отдельном микроконтроллере (МК) IC3 типа ATtiny2313, имеет свой разъём программирования J8 и свою прошивку. Узел линейного индикатора может быть легко отключён снятием перемычки «En Lin». На плате блока управления предусмотрена установка светонепроницаемой шторки (экрана), например, из кусочка листовой меди, латуни, жести или тонкого фольгированного стеклотекстолита, для исключения попадания помех от светодиодов линейного индикатора в «поле зрения» ИК приёмника IC1. Если такой светозащитный экран не установить, приём команд от ИК пульта при достижении примерно середины шкалы, т.е. на уровне расположения микросхемы ИК приёмника, будет «подвисать».

В линейном индикаторе сначала были использованы светодиоды L-2060SRC с бесцветной круглой линзой диаметром 1,8мм, однако, в процессе эксплуатации выяснилось, что при боковом обзоре их яркость может выглядеть неравномерно из-за того, что они обладают малым видимым телесным углом (всего 30 градусов). Лучшие результаты были получены со светодиодами BL-L2506URC с прозрачной («Clear Water») линзой прямоугольной формы размером 2×5мм, свечение которых тоже выглядит в виде точек, но которые имеют более широкий угол обзора (120 градусов). Можно попробовать использовать аналогичные светодиоды с матовой линзой — в этом случае вид линейки будет несколько иным. При необходимости яркость свечения можно изменять подбором номиналов резисторов R20..R25 (так, для более ярких светодиодов BL-L2506URC эти номиналы нужно увеличить до 820 Ом); в некоторых пределах она также может меняться программно за счёт корректировки скважности импульсов динамической индикации.

Основной блок работает под управлением МК IC2 типа Atmega16, работающий на частоте 8 МГц от кварцевого резонатора. Для внутрисхемного программирования МК используется разъём J3. Прошивка этого МК в части обработки команд от ИК пульта основана на использовании адаптированной библиотеки IRremote 2.0.1 от Ардуино (2015 года).

Fuse биты при программировании обоих МК указаны в соответствующих текстовых файлах, помещённых в прилагаемые архивы вместе с файлами прошивок и их исходными текстами на языке C для среды программирования «AVR Studio».

В качестве инкрементных энкодеров можно использовать PEC16-4220F-S0024, EC11 или другие с кнопкой. Конденсаторы C6-C9 совместно с программной защитой выполняют функции антидребезга при вращении ручек энкодеров. Антидребезговая защита для кнопок энкодеров реализована полностью программно. Управление реле дистанционного включения «Remote ON» и реле включения сетевого фильтра для подачи питания на выходной буфер осуществляется ключами на цифровых транзисторах соответственно VT1 и VT2 типа PDTA114ET. При свободных входах ключей, что имеет место сразу после включения устройства, указанные реле обесточены, сигнал дистанционного включения «Remote ON» дезактивирован, следовательно контакты выходных разъёмов J6, J7 замкнуты, сетевой фильтр и выходной буфер обесточены. При необходимости полярность выходных управляющих сигналов «Remote ON» можно поменять, переставив перемычки Jmp1, Jmp2. Как оказалось, устройства с инверсными входами дистанционного включения (которые включаются низким уровнем сигнала «/Remote ON») тоже существуют «в природе».

Рассмотрим режим «обучения» устройства клавишам конкретного ИК-пульта.

Разумеется, поддерживаются только заявленные ИК протоколы. Для входа в режим программирования клавиш ИК пульта нужно одновременно нажать на кнопки (ручки) обоих энкодеров и удерживать их нажатыми в течение 3-х секунд, пока на табло выбора входа не появится надпись «Prg». Устройство при этом может находиться как во включенном, так и программно выключенном состоянии. На табло кода громкости в ходе программирования будут последовательно появляться мигающие надписи с названиями 6-ти программируемых клавиш:

«On» для клавиши включения и выключения питания («On / Off»),

«Snd» для клавиши Mute (блокировка звука — «Sound»),

«UP» для клавиши увеличения громкости («Volume Up»),

«dn» для клавиши уменьшения громкости («Volume Down»),

«Chn» для клавиши выбора следующего входа («CH next»),

«ChP» для клавиши выбора предыдущего входа («CH prev»).

Две последние из приведённых клавиш могут совпадать, в этом случае при нажатии на выбранную клавишу будет происходить последовательная циклическая смена номера входа. Все остальные клавиши должны быть разными.

После нажатия на ИК пульте очередной запрашиваемой клавиши начнёт мигать название следующей клавиши. После успешного программирования последней клавиши на табло появится подтверждающее сообщение, и устройство вернётся в исходное состояние – теперь можно сразу же проверить его работу от пульта. Процесс программирования клавиш можно прервать в любой момент, нажав на кнопку (ручку) любого энкодера, при этом на табло появится сообщение «ESC», и коды клавиш изменены не будут.

Мне понравился недорогой 6-кнопочный ИК-пульт с возможностью «обучения» командам от другого пульта. Следует учитывать, что в качестве «образцового» для настройки нельзя использовать ИК пульты с протоколами NEC и Philips, так как формируемые коды для одиночного и непрерывного нажатия кнопок у них различаются, поэтому в качестве образца я использовал пульт Sony.

Для описываемого устройства отлично подошёл корпус BZ4307, Version B. Единственным недостатком является наличие «лишних» отверстий на задней панели, однако этот вопрос в принципе решаем:

И, наконец, самое главное — впечатления от прослушивания. Звучание собранного в стерео варианте регулятора громкости меня поразило! Это проявилось и в дополнительной глубине сцены, и в увеличении детальности, особенно на малой громкости, и звук вообще стал другой, как будто ожил. Чем объясняется такая разница в звучании по сравнению с обычным потенциометром, можно только предполагать: я думаю, что из-за отсутствия влияния шумов переменного резистора. Неужели настолько? На форумах можно найти ещё кучу объяснений. Для меня же главное теперь то, что слушать музыку с обычным регулятором громкости нет никакого желания!

Ниже приведены несколько фотографий процесса сборки и отладки устройства.

Общий вид на монтаж:

Линейный индикатор со светодиодами BL-L2506URC:

Рисунки печатных плат (кроме платы сетевого фильтра) и соответствующие гербер-файлы размещены в одном из прилагаемых архивов.

Источник