Уроки гончарного дела

Добро пожаловать в мир керамики!

Блок управления муфельной печью своими руками

Очень часто обладатели самодельной печи для обжига сталкиваются с вопросом, как автоматизировать обжиг. Как вариант, можно приобрести готовый блок управления, или же можо сделать его своими руками. Об этом сегодняшний пост.

Самый главный компонент нашего блока — терморегулятор. В нашем случае — это Варта ТП703-10. Это отечественный прибор с довольно широким функционалом — в нем можно установить любое количество программ для обжига в пределах 100 шагов. Программы разделяются шагом со значением «0». (Подробнее о программировании терморегулятора можно посмотреть здесь.)

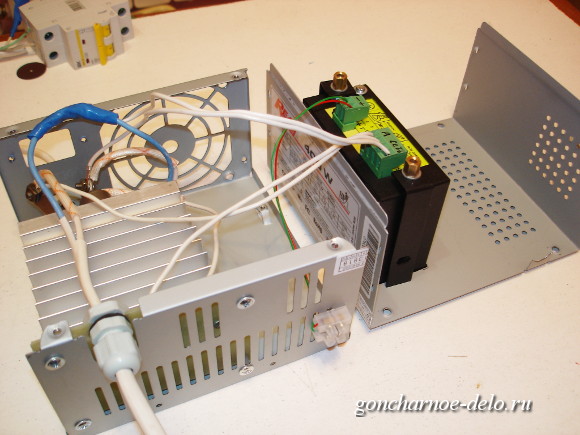

Второй компонент блока управления — это симистор с радиатором охлаждения. В нашем случае это ТС142-80. Он позволяет работать с током до 29 ампер без принудительного охлаждения. На корпус симистора подается напряжение, поэтому, нам потребуется еще текстолитовая пластина-изолятор.

Также нам потребуется резистор на 150 Ом, 0,5 Вт, тонкий и толстый провод, винтики, гаечки для закрепления контактов. И корпус, в котором все это будет размещаться. Корпус можно взять любой, подходящий по размеру. Нам подошел обычный корпус от компьютерного блока питания.

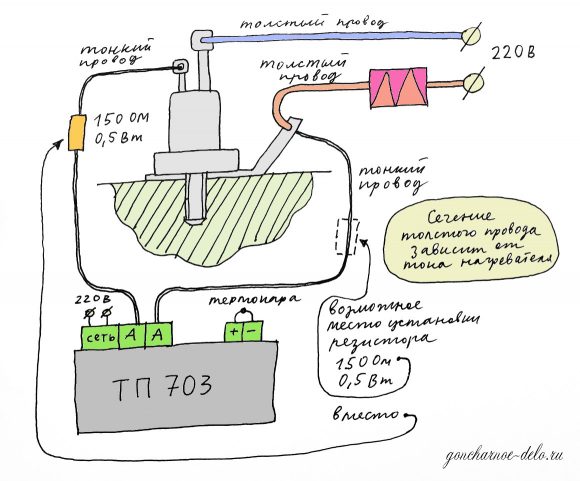

Ниже представлена наглядная схема подключения терморегулятора Варта ТП703-10 к нагревателям печи.

Так как наша печь потребляет около 3 кВт, то сечение толстого провода достаточно взять 2,5 мм2. Если же делать этот блок универсальным — для подключения печей до 29А, то тогда нужен провод сечением 4 мм2. Резистор желательно разместить на текстолитовой пластине, к которой будет крепиться радиатор симистора.

Пластина сначала крепится к радиатору с помощью саморезов, а затем закрепляется на корпусе винтами с гайками, при этом между корпусом и пластиной нужно разместить шайбы-проставки. Таким образом, мы изолируем симистор с радиатором от корпуса.

Симистор вкручивается в отверстие на радиаторе охлаждения, поверхность прилегания при этом желательно смазать термопастой.

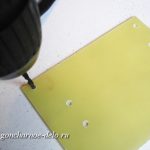

С помощью гравера или дрели с насадкой вырезаем отверстие для размещения терморегулятора.

Закрепляем терморегулятор с помощью штатных креплений. По габаритам прибор вписывается хорошо в корпус. Единственный момент — он довольно плотно подходит к корпусу своей задней частью, где подключаются провода — это может привести к короткому замыканию. Чтобы немного увеличить зазор, нужно добавить несколько шайбочек под гайки крепления прибора.

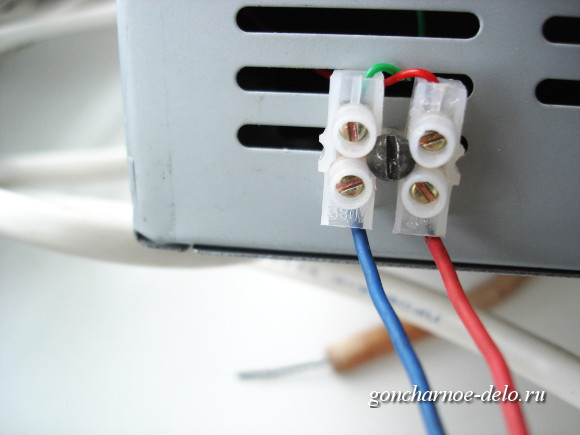

Для подключения термопары можно использовать специальные разъемы или же взять обычную электроклемму и закрепить ее винтом с гайкой на корпусе. Провода от прибора до клеммы можно использовать обычные медные, т.к. здесь нет перепада температуры.

Собираем корпус и проверяем работу нашего блока управления. Можно подключить, например, лампочку и полюбоваться на ее мигание) Если все нормально, то остается только соединить блок с печью — напрямую или с помощью силовых штепселя и розетки, и все, можно обжигать!

На этом я прощаюсь с вами, удачных вам обжигов и успехов в гончарном деле!

Источник

Простой терморегулятор своими руками

Огромное количество электрических приборов, используемых в быту и промышленности, основывают свою работу на определении уровня температуры окружающей среды. Измерительный элемент в них представляет собой датчик температуры, срабатывающий при нагревании или охлаждении до установленного уровня. Их можно приобрести в большинстве магазинов, ими комплектуются духовки, контроллеры и прочие устройства, но гораздо интереснее изготовить терморегулятор своими руками.

Далее мы рассмотрим принцип действия и варианты изготовления такой самоделки.

Немного теории

Любой терморегулятор конструктивно включает в себя три основных блока:

Теоретически температурный датчик можно представить набором из четырех сопротивлений, среди которых три резистора будут представлены элементами с постоянными электрическими параметрами, а четвертый переменным. Они собираются в схему измерительного полуплеча, приведенную на рисунке 1 ниже:

На схеме показан принцип соединения резисторов для получения температурного датчика. Как видите, сопротивление R2 является переменным и меняет физическую величину в соответствии с изменениями температуры окружающей среды. При подаче одного и того напряжения питания в терморегуляторе, при изменении сопротивления в плече будет возрастать ток в цепи.

На основании изменений происходит анализ температурных колебаний в результате которого рабочий орган вызывает срабатывание терморегулятора и последующее отключение или включение оборудования.

Для измерения сопротивления резисторов в качестве логического элемента устанавливается микросхема, работающая в режиме компаратора. Ее задача сравнить электрические сигналы в двух плечах. Пример схемы регулятора температуры приведен на рисунке:

Здесь блок микросхемы U1A принимает сигналы от измерителя температуры на входы 2 и 3. При достижении температуры срабатывания, в плечах начнет протекать разный ток, и компаратор выдаст на управляющий элемент электронного терморегулятора сигнал о включении.

При остывании датчика термометра ток в плечах терморегулятора уравняется, и электронный блок выдаст управляющий сигнал на отключение. Приведенная электронная схема работает в двух устойчивых состояниях – отключенном и включенном, чередование рабочих режимов происходит в соответствии с заданной логикой.

Эта схема терморегулятора используется в работе куллера персонального компьютера, получая электроснабжение от блока питания, происходит сравнение тока в плечах. Когда блок питания перегреется, терморегулятор переведет транзистор в противоположное состояние и вентилятор запустится.

Такой принцип может применяться не только в вентиляторах, но и в ряде других устройств:

- для контроля работы электрического отопления по температурным показаниям в помещении;

- для установки уровня температуры в самодельном инкубаторе;

- при подключении теплого пола для контроля его работы;

- для установки температурного диапазона работы двигателя, с принудительным охлаждением или отключением системы при достижении граничного значения температуры;

- для паяльных станций или ручных паяльников;

- в системах охлаждения и холодильном оборудовании с логикой снижения температуры в определенных пределах;

- в духовках, печах как бытового, так и промышленного назначения.

Сфера применения терморегулятора ничем не ограничена, везде, где вы хотите получить контроль уровня температуры в автоматическом режиме с управлением питания, такое устройство станет отличным помощником.

Обзор схем

В зависимости от типа элементов, входящих в состав терморегулятора, различают механические и цифровые терморегуляторы. Работа первых основана на срабатывании реле, вторые имеют электронный блок, управляющий процессами. Примеры работы нескольких схем рассмотрим далее.

На приведенной схеме измерение происходит за счет резисторов R1 и R2, при температурных колебаниях переменный резистор R2 изменит величину падения напряжения. После чего через усилитель терморегулятора, представленный парой транзисторов, начнется протекание электротока через катушку реле K1.

Когда величина тока в соленоиде создаст магнитный поток достаточной силы, сердечник притянется и переключит контакты в другое положение. Недостатком такого терморегулятора является наличие магнитопроводящих частей, которые из-за гистерезиса вносят дополнительную поправку на температуру помимо измерительного органа.

Данный терморегулятор, в отличии от механического термостата, не использует подключение реле, поэтому является более точным. Его применение оправдано в тех ситуациях, когда несколько градусов могут сыграть весомую роль, к примеру, при контроле температуры нагрева двигателя или в инкубаторе.

Здесь изменение температурного режима фиксируется резистором R5, благодаря которому терморегулятор изменяет электрические параметры работы. Для сравнения и усиления разницы поступающего с полуплеч электрического параметра применяется микросхема К140УД7.

Для контроля нагрузки в схеме устанавливается тиристор VS1, в данном примере терморегулятора ограничение составляет 150Вт, но при желании может подбираться и другой параметр. Но следует учитывать, что эксплуатация тиристора в качестве ключа приводит к его нагреванию, поэтому с увеличением мощности необходимо установить радиатор для лучшей теплоотдачи.

Создаем простой терморегулятор

При ремонте бытовой электротехники вы могли сталкиваться с ситуацией, когда со строя выходил терморегулятор. Хоть это и небольшая микросхема, устанавливаемая для контроля величины нагрева или охлаждения чего-либо.

Увы, стоимость такого элемента заводского изготовления довольно высока, поэтому куда выгоднее собрать терморегулятор самому. Схема достаточно простого самодельного терморегулятора приведена на рисунке ниже.

Для его изготовления вам понадобится:

- понижающий трансформатор с 220 на 12 В;

- шесть диодов (в рассматриваемом примере используются IN4007);

- конденсаторы на 47 мкФ, 1 мФ и 2 мФ;

- микросхема для стабилизатора на 5В;

- транзистор (в рассматриваемом примере это КТ814А);

- стабилитрон с регулируемым параметром (TL431);

- резистивные элементы на 4,7; 160, 150 и 910 кОм;

- резистор с изменяемым сопротивлением на 150 кОм;

- термозависимый резистор 50 кОм;

- светодиод;

- электромагнитное реле 100 мА с питающим напряжением 12В (в рассматриваемом примере используется автомобильный вариант);

- кнопка и корпус.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

- При помощи паяльника соберите вышеперечисленные детали на печатную плату, как показано на схеме выше.

- После этого выведите измерительный орган для терморегулятора на открытое пространство, чтобы установить в нужную локацию.

- Установите переменный резистор на жесткий каркас и нанесите градуировку температурных режимов для настройки прибора.

- На клеммник подключите шнур питания.

В данном случае клеммник взят со старого прибора, располагавшегося в корпусе.

- Подключите все отдельно размещенные элементы к плате и закройте корпусом.

После сборки терморегулятора его можно установить в любое место, к примеру, для обогрева и подключить в цепь питания электрического котла. В случае, когда радиаторы отопления нагреют помещение до установленной температуры, контакты реле разорвут цепь и прекратят электроснабжение. При остывании цифрового термометра, снова произойдет включение отопления и снова пойдет нагрев. Если вас не устраивает температурный режим, его можно изменить настройкой датчика.

Видео по теме

Источник

Терморегуляторы для печей своими руками

Вашему вниманию предлагаются схемы двух термостатов: первый — для жидкостных сред на диапазон температур от 00 С до +125 0С (хотя не возбраняется и для воздушной среды),

второй — для мощных электронагревателей, например — муфельной печи на диапазон температур +200С. +10000С.

На схемах сделана разбивка на функциональные узлы (или блоки). У обоих термостатов есть одинаковые узлы:

Цифровой индикатор температуры, по которому производится отсчёт показаний и установка заданной температуры (схема находится на нашем сайте);

Узел сравнения измеренной температуры с заданной;

Узел пропорционального управления нагревателем;

Исполнительный узел включения нагревателя;

Источники питания и задания образцовых напряжений.

Схема цифрового индикатора подробно описана в статье «Цифровой индикатор», а узел измерения температуры для жидкостного термостата рассмотрен в статье «Превращение цифрового индикатора в цифровой термометр». Обе статьи расположены на нашем сайте.

Рассмотрим теперь работу узла пропорционального управления нагревателем.

Большинство простых схем регулировки температуры реализуют так называемый «релейный» способ управления нагревателем — пока температура ниже заданной, нагреватель включён, когда выше заданной — выключен. Этому способу присущ недостаток — нагреватель шурует на всю катушку, даже когда температура близка к заданной. В результате, после отключения нагревателя, температура по инерции выскакивает за заданный предел, потом опускается до температуры включения, потом снова выскакивает за пределы — то есть не поддерживается на заданном уровне, а колеблется около него вверх вниз. Хорошо, если этот процесс — затухающий. Но всё равно выход температуры свыше заданного предела не желателен. Вот для борьбы с этим явлением и применён узел пропорционального управления. Пока температура ниже порога срабатывания узла, нагреватель включён постоянно. По мере приближения к заданной температуре узел начинает выключать нагреватель на некоторые периоды времени, которые тем больше, чем ближе измеренная температура к заданной. Таким образом, при подстройке порога включения узла, на жидкостном термостате достигалась точность поддержания температуры 0,1 0С. На термостате для муфеля дело обстоит хуже, там из-за очень большой температурной инерции камеры наблюдается «выбег» температуры до 10 0С, но при температурах несколько сот градусов это не существенно. Соглашусь с возражениями, что подобный узел можно реализовать на генераторе линейно меняющегося напряжения и компараторе, но предложенная схема проста, и вполне повторяема. Выход узла нагружен на оптронный тиристор типа МОС3061, который, в свою очередь, включает мощный тиристор, управляющий нагревателем. Тиристорный оптрон МОС3061 примечателен тем, что включается при переходе коммутируемого напряжения через ноль, и потому практически исключены коммутационные помехи. ( Ранее Сэр Мурр городил целую схему для реализации этого принципа работы — на трёх транзисторах и маломощном тиристоре — примечание кота Сэра Мурра). И ещё одна особенность предложенного узла — управление мощностью осуществляется целым числом периодов сетевого напряжения, а не углом отсечки, что тоже способствует уменьшению помех. Ну, узел питания в описании не нуждается. Образцовое напряжение 1,000 вольт- эквивалент температуры +10000С для муфеля или +100,00С для жидкости. Можно выбрать и другие значения.

Теперь об узле измерения температуры для муфеля. Измерение температуры — термопарой. Для компенсации температуры холодного спая (специалисты знают, что это такое) используются две одинаковые термопары- одна, верхняя по схеме, — измерительная и находится внутри печи; вторая, -нижняя по схеме, находится на входных клеммах . Термопары изготовлены самостоятельно , путём сварки в пламени газовой горелки двух кусков термопарных проводов типа ТХА длиной 2 метра- сварены оба конца. Потом отрезается одна термопара длиной несколько сантиметров — это будет компенсационная термопара. А всё остальное — измерительная термопара. АХТУНГ! Не забывайте про полярность включения термопар на схеме — они включены встречно!

На выходе усилителя сигнала термопары установлен резистор, которым производится калибровка измеряемой температуры. С одной стороны, если известна температурная характеристика термопары, то можно сразу пересчитать термо-ЭДС в температуру. Но если характеристика неизвестна? Или термопара изготовлена неизвестно из чего? ( Можно в качестве одного из проводов взять провод из лампочки накаливания, на котором держится нить, а в качестве другого провода — стальной, или нихромовый — пробуйте! — примечание кота Сэра Мурра). Вот здесь подстроечный резистор и пригодится.

Сразу же расскажу о процессе калибровки.

Подстроечник Р1 устанавливаем в верхнее положение, опускаем измерительную термопару в смесь воды со льдом, и подстроечником Р5 устанавливаем на индикаторе 0 градусов. Затем на газовой горелке расплавляем много — много свинца ( чем больше, тем лучше) и помещаем туда измерительную термопару, предварительно извлекя. извлеча! (Грамотей! Загляни на сайт «GRAMOTA.RU» — примечание кота Сэра Мурра) термопару из холодной ванны и просушив её. Начинаем наблюдать по цифровому индикатору за процессом остывания предварительно расплавленного свинца. В процессе остывания будет проходиться точка кристаллизации расплава. В этой точке температура будет оставаться постоянной, и мы успеем её зафиксировать. Теперь понятно, зачем свинца чем больше, тем лучше? Правильно, чтобы чётче зафиксировать нашу контрольную точку- +327,50С. Но! Это — температура плавления и кристаллизации чистого свинца, без примесей! Температура кристаллизации свинцового сплава будет другой! (Температура плавления или кристаллизации олова +2320 С, цинка+ 419,60С- примечание кота Сэра Мурра) Процесс кристаллизации мы фиксируем по неизменности показаний измерителя, и визуально — по прекращению блеска жидкого металла. И вот теперь мы подстроечником Р5 устанавливаем заветную точку 327 на термометре.

А теперь немного о «подводных камнях» этого метода калибровки и измерения.

Наш измеритель — с линейной шкалой во всём диапазоне измерений. На самом деле характеристика любой термопары отличается от линейной, хотя и достаточно близка к ней. Притом, чем чувствительнее термопара, тем нелинейнее. Промышленные микроконтроллерные измерители учитывают эту нелинейность, и вносят соответствующие поправки. А мы с вами игнорируем эту неизвестную нелинейность. Шут с ней — нам и так хватает точности!

А теперь наш термометр можно проверить по температуре кипения воды +100 С, если вы живёте на высоте не более 500 метров над уровнем моря. Иначе придётся вносить поправку на понижение температуры кипения при уменьшении атмосферного давления. Или наоборот — на повышение, если вы — гном на собственной подземной фабрике.

Теперь немного рекомендаций о конструктивном исполнении. Вводы- выводы силовых цепей лучше делать на винтовых клеммных соединителях- разъёмы от компьютерных сетевых кабелей не выдерживают ток более 10 ампер. Например, на муфельной печи они расплавились. Правда, и муфель- 3-х киловаттный.

Для жидкостного термостата надо обязательно организовать циркуляцию воды — любым способом — насосом, аэрационным компрессором от аквариума, или перемешиванием ложкой. Иначе температура на дне и на поверхности может отличаться на несколько градусов. А мы претендуем на точность 0,1 градуса.. Для принудительного включения охлаждения жидкостного термостата используется компаратор на МС А4. Конечно, этот узел не обязателен, но может быть полезен, если вам понадобится регистрировать процесс охлаждения от заданной температуры.

Установка требуемой температуры осуществляется нажатием кнопочки, которая исходно зафиксирована на измерение температуры. А как нажал на кнопочку — пожалуйста, задавай температуру, накручивая установочный резистор (желательно многооборотный).

Ну, вроде всё.

Автор благодарен своему коту за высказанные ценные замечания во время написания статьи.

Источник