- Простой FM-приемник своими руками

- Простой FM-приемник на двух транзисторах и одной микросхеме.

- Частотные диапазоны FM

- Список компонентов

- Описание схемы FM приемника

- FM приемник принципиальная электрическая схема

- Антенна

- Радиоприёмник своими руками

- Детекторный простейший радиоприемник: основы

- Простейший радиоприемник с усилением

- Схемы самодельных карманных приемников. Детекторное радио своими руками. Электрическая схема радиоприемника

- Простой двухтранзисторный радиоприемник прямого усиления

- Что вам понадобится

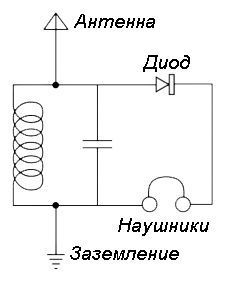

- Принцип работы детекторного радиоприемника

- Схема изготовления детекторного радиоприемника

- Рефлексный приемник Ю. Прокопцова

- Усовершенствованная схема детекторного радиоприемника

- Сверхрегенеративный радиоприемник на FM диапазон

- Самодельный экономичный радиоприемник

- Регенеративные радиоприемники на транзисторах КП303

- Заземление для детекторного радиоприемника

- УКВ ЧМ радиоприемник на транзисторе ГТ311

- Практическое применение

- Простой приемник прямого усиления с рамочной антенной

- Ламповый регенеративный коротковолновой приёмник

- Схема конвертера-преобразователя частоты FM диапазона

- Историческая справка

Простой FM-приемник своими руками

Простой FM-приемник на двух транзисторах и одной микросхеме.

Из радиоволн, FM является наиболее популярным. Частотная модуляция широко используется для FM-радиовещания. Преимущество частотной модуляции заключается в том, что она имеет большее отношение сигнал/шум и, следовательно, излучает радиочастотные помехи лучше, чем сигнал амплитудной модуляции равной мощности (AM). Звук из радиоприёмника мы слышим чище и насыщенней.

Частотные диапазоны FM

УКВ (УльтраКороткоВолновый) диапазон с ЧМ (Частотная Модуляция) по английски FM (Frequency Modulation) имеет длину от 10 м до 0,1 мм — это соответствует частотам от 30 МГц до 3000 ГГц.

Для приема вещательных радиостанций актуален сравнительно небольшой участок:

УКВ 64 — 75 МГц. Это наш советский диапазон. На нем много УКВ станций, но только в нашей стране.

Японский диапазон от 76 до 90МГц. В этом диапазоне ведется вещание в стране восходящего солнца.

FM — 88 — 108МГц. — это западный вариант. Большинство ныне продаваемых приемников обязательно работает именно в этом диапазоне. Часто сейчас приёмники принимают и наш совковый диапазон, и западный.

УКВ радиопередатчик имеет широкий канал — 200 кГц. Максимальная звуковая частота, передаваемая в FM, составляет 15 кГц по сравнению с 4,5 кГц в AM. Это позволяет передавать намного более широкий диапазон частот. Таким образом качество передачи FM значительно выше, чем АМ.

Теперь о приёмнике. Ниже представлена схема электроники для приемника FM вместе с его описанием работы.

Список компонентов

- Микросхема: LM386

- Транзисторы: T1 BF494, T2 BF495 (КТ315)

- Катушка L содержит 4 витка, Ф=0,7мм на оправке 4 мм.

- Конденсаторы: C1 220nF

- C2 2,2 нф

- C 100 нф х 2 шт

- C4,5 10 мкф (25 V)

- C7 47 нФ

- C8 220 мкф (25 В)

- C9 100 мкф (25 V) х 2 шт

- Сопротивления:

- R 10 кОм х 2 шт

- R3 1 кОм

- R4 10 Ом

- Переменное сопротивление 22кОм

- Переменная емкость 22пф

- Динамик 8 Ом

- Выключатель

- Антенна

- Батарея 6-9В

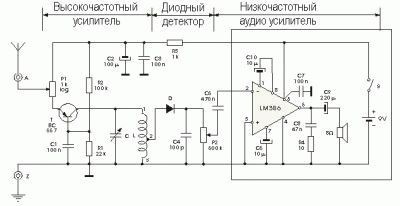

Описание схемы FM приемника

Ниже, представлена схема простого FM-приемника. Минимум компонентов для приема местной FM станции.

Транзисторы (Т1,2), вместе с резистором 10к (R1), катушкой L, переменным конденсатором (VC)22pF составляют ВЧ генератор (Colpitts oscillator).

Резонансная частота этого генератора устанавливается триммером VC на частоту передающей станции, которую мы хотим принять. То есть, он должен быть настроен между 88 и 108 МГц FM диапазона.

Информационный сигнал, снимаемый с коллектора Т2 поступает на усилитель НЧ на LM386 через разделительный конденсатор (С1) 220nF и регулятор громкости VR на 22 кОма.

FM приемник принципиальная электрическая схема

Принципиальная электрическая схема FM приемника

Перестройка на другую станцию осуществляется изменением ёмкости переменного конденсатора 22 пФ. Если Вы используете какой-либо другой конденсатор, который имеет большую ёмкость, то попробуйте уменьшить количество витков катушки L чтобы настроиться на диапазон FM (88-108 МГц).

Катушка L имеет 4 витка эмалированного медного провода, диаметром 0,7 мм. Катушка наматывается на оправке диаметром 4 мм. Её можно намотать на любом цилиндрическом предмете (карандаш или ручка с диаметром 4 мм).

Если Вы хотите принимать сигнал станций УКВ диапазона (64-75 МГц), то нужно намотать 6 витков катушки или увеличить ёмкость переменного конденсатора.

Когда необходимое количество витков намотаете, катушка снимается с цилиндра и немного растягивается так, чтобы витки не касались друг друга.

Микросхема LM386 представляет собой НЧ аудио усилитель мощности. Он обеспечивает от 1 до 2 Вт, чего достаточно для любого малогабаритного динамика.

Антенна

Антенна используется, чтобы поймать высокочастотную волну. В качестве антенны Вы можете использовать телескопическую антенну любого неиспользуемого устройства. Хороший прием можно также получить с куска изолированной медной проволоки длинной около 80 см. Оптимальную длину медной проволоки можно найти экспериментально.

Приемник можно запитать от батареи 6 — 9V.

К данному УНЧ на микросхеме LM386 можно также собрать похожие схемы FM приемников:

При питании 9 В нужно увеличить сопротивление R3 до 1,5-2,0 кОм.

Источник

Радиоприёмник своими руками

Простейшие радиоприемники непригодны ловить FM диапазон, модуляция частотная. Обыватели утверждают: отсюда повелось название. С английского литеры FM трактуем: частотная модуляция. Четко выраженный смысл, читателям важно понять: простейший радиоприемник, своими руками собранный из хлама, FM не примет. Возникает вопрос необходимости: сотовый телефон ловит вещание. В электронную аппаратуру встроена подобная возможность. Вдали от цивилизации люди по-прежнему хотят ловить вещание старым добрым способом — чуть было не сказали зубными коронками — конструировать дельные приборы прослушивания любимых передач. На халяву…

Детекторный простейший радиоприемник: основы

Зубных пломб рассказ коснулся неспроста. Сталь (металл) способна преобразовывать эфирные волны в ток, копируя простейший радиоприемник, челюсть начинает вибрировать, кости уха детектируют сигнал, зашифрованный на несущей. При амплитудной модуляции высокая частота повторяет размахом голос диктора, музыку, звук. Полезный сигнал содержит некоторый спектр, сложно пониманию непрофессионала, важно, что при сложении составляющих получается некоторый закон времени, следуя которому, динамик простейшего радиоприемника воспроизводит вещание. На провалах челюстная кость замирает, воцаряется тишина, пики ухо слышит. Простейший радиоприемник, не дай Бог, конечно, заиметь.

Обратный пьезоэлектрический эффект изменяет согласно закону электромагнитной волны геометрические размеры костей. Перспективное направление: человек-радиоприемник.

Советский Союз славился запуском космической ракеты, впереди планеты всей, научными изысканиями. Времена Союза поощряли степени. Светила принесли немало пользы здесь, – конструирование радиоприемников, – зарабатывают приличные деньги за бугром. Фильмы пропагандировали умных, не зажиточных, неудивительно, что журналы полны различными наработками. Серия современных уроков создания простейших радиоприемников, доступная на Ютубе, основывается на журналах 1970 года издания. Поостережемся отходить от традиций, опишем собственное видение ситуации сферы радиолюбительства.

Концепция персональной электронно-вычислительной машины разработана советскими инженерами. Руководством партии идея признана неперспективной. Силы отданы построению гигантских вычислительных центров. Излишне трудящемуся осваивать дома персональный компьютер. Смешно? Сегодня ситуации позабавнее встретите. Потом жалуются – Америка окутана славой, печатает доллары. AMD, Intel – слышали? Made in USA.

Простейший радиоприемник своими руками сделает каждый. Антенна не нужна, существуй хороший устойчивый сигнал вещания. Диод припаивается к выводам высокоомных наушников (компьютерные отбросьте), остается заземлить один конец. Справедливости ради скажем, фокус пройдет со старыми добрыми Д2 советского выпуска, отводы настолько массивные, что послужат антенной. Землю получим в простейшем радиоприемнике, прислонив одну ножку радиоэлемента к батарее отопления, зачищенной от краски. В противном случае декоративный слой, являясь диэлектриком конденсатора, образованного ножкой и металлом батареи, изменит характер работы. Пробуйте.

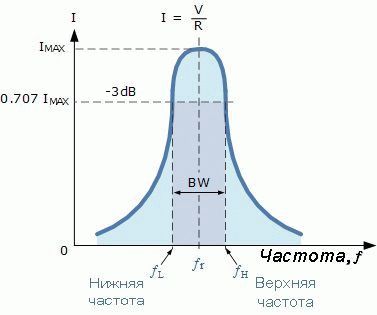

Авторы ролика заметили: сигнал вроде есть, представлен невообразимой мешаниной шорохов, осмысленных звуков. Простейший радиоприемник лишен избирательности. Любой может понять, осознать термин. Когда настраиваем приемник, ловим нужную волну. Помните, обсуждали спектр. Эфире содержит ватагу волн одновременно, поймаете нужную, сузив диапазон поиска. Существует в простейшем радиоприемнике избирательность. На практике реализуется колебательным контуром. Известен из уроков физики, сформирован двумя элементами:

- Конденсатор (емкость).

- Катушка индуктивности.

Повременим изучать подробности, элементы снабжены реактивным сопротивлением. Благодаря чему волны различной частоты имеют неодинаковое затухание, проходя мимо. Однако существует некий резонанс. У конденсатора реактивное сопротивление на диаграмме направлено в одну сторону, у индуктивности – в другую, причем выведена зависимость частотная. Оба импеданса вычитаются. На некоторой частоте составляющие уравниваются, реактивное сопротивление цепочки падает до нуля. Наступает резонанс. Проходят избранная частота, примыкающие гармоники.

Курс физики показывает процесс выбора ширину полосы пропускания резонансного контура. Определяется уровнем затухания (3 дБ ниже максимума). Приведем выкладки теории, руководствуясь которыми человек может собрать простейший радиоприемник своими руками. Параллельно первому диоду добавляется второй, включенный навстречу. Впаивается последовательно наушникам. Антенна отделяется от конструкции конденсатором емкостью 100 пФ. Здесь заметим: диоды наделены емкостью p-n-перехода, умы, видимо, просчитали условия приема, какой конденсатор входит в простейший радиоприемник, наделенный избирательностью.

Полагаем, несильно отклонимся от истины, сказав: диапазон затронет области КВ или СВ. Будет приниматься несколько каналов. Простейший радиоприемник является чисто пассивной конструкцией, лишенной источника энергии, больших свершений ждать не следует.

Пара слов, почему обсуждали удаленные закутки, где радиолюбители жаждут экспериментов. В природе замечены физиками явления рефракции, дифракции, оба позволяют радиоволнам отклоняться от прямого курса. Первое назовем огибанием препятствий, горизонт отодвигается, уступая вещанию, второе – преломлением атмосферой.

ДВ, СВ и КВ ловятся на значительном удалении, сигнал будет слабым. Следовательно, простейший радиоприемник, рассмотренный выше, является пробным камнем.

Простейший радиоприемник с усилением

В рассмотренной конструкции простейшего радиоприемника нельзя применять низкоомные наушники, сопротивление нагрузки напрямую определяет уровень передаваемой мощности. Давайте сначала улучшим характеристики, пользуясь помощью резонансного контура, затем дополним простейший радиоприемник батарейкой, создав усилитель низкой частоты:

- Избирательный контур состоит из конденсатора, индуктивности. Журнал рекомендует в простейший радиоприемник включить переменный конденсатор диапазона подстройки 25 – 150 пФ, индуктивность необходимо изготовить, руководствуясь инструкцией. Ферромагнитный стержень диаметром 8 мм обматывается равномерно 120 витками, захватывающими 5 см сердечника. Подойдет медный провод, покрытый лаковой изоляцией, диаметром 0,25 – 0,3 мм. Приводили читателям адрес ресурса, где посчитаете индуктивность, вводя цифры. Аудитории доступно самостоятельно найти, пользуясь Яндексом, вычислить, количество мГн индуктивности. Формулы подсчета резонансной частоты также общеизвестны, следовательно, можно, оставаясь у экрана, представить канал настройки простейшего радиоприемника. Обучающее видео предлагает изготовить переменную катушку. Необходимо внутри каркаса с намотанными витками проволоки выдвигать, вдвигать сердечник. Положения феррита определяет индуктивность. Диапазон посчитайте, воспользовавшись помощью программы, умельцы Ютуба предлагают, наматывая катушку, каждые 50 витков делать выводы. Поскольку отводов порядка 8-ми, делаем вывод: суммарное число оборотов превышает 400. Индуктивность меняете скачкообразно, точную подстройку ведете сердечником. Добавим к этому: антенна для радиоприемника развязывается с остальной схемой конденсатором емкостью 51 пФ.

- Второй момент, который нужно знать, это то, что в биполярном транзисторе также имеются p-n-переходы, и даже два. Вот коллекторный как раз и уместно использовать вместо диода. Что касается эмиттерного перехода, то заземляется. Затем на коллектор прямо через наушники подается питание постоянным током. Рабочая точка не выбирается, поэтому результат несколько неожиданный, понадобится терпение, пока устройство радиоприемника будет доведено до совершенства. Батарейка тоже в немалой степени влияет на выбор. Сопротивление наушников считаем коллекторным, которое задает крутизну наклона выходной характеристики транзистора. Но это тонкости, например, резонансный контур тоже придется перестроить. Даже при простой замене диода, не то что внедрении транзистора. Вот почему рекомендуется вести опыты постепенно. А простейший радиоприемник без усиления у многих вовсе не будет работать.

А как сделать радиоприемник, который бы допускал использование простых наушников. Подключите через трансформатор, наподобие того, что стоит в абонентской точке. Ламповый радиоприемник отличается от полупроводникового тем, что в любом случае требует питания для работы (накал нитей).

Вакуумные приборы долго выходят на режим. Полупроводники готовы сразу же принимать. Не забывайте: германий не терпит температур выше 80 градусов Цельсия. При необходимости предусмотрите охлаждение конструкции. На первых порах это нужно, пока не подберете размер радиаторов. Используйте вентиляторы из персонального компьютера, процессорные кулеры.

Источник

Схемы самодельных карманных приемников. Детекторное радио своими руками. Электрическая схема радиоприемника

Длительное время радиоприемники занимали одно из первых мест по популярности среди других радиоэлектронных конструкций. Появление новых звуковоспроизводящих устройств, CD-плееров, магнитофонов и бурное развитие компьютерной техники оттеснило с ведущих позиций радиоприемную технику, не снизив ее значимости.

Приемники подразделяются на детекторные, прямого усиления, супергетеродинного типа, прямого преобразования, с положительными обратными связями (регенеративные, сверхрегенеративные) и др.

Простой двухтранзисторный радиоприемник прямого усиления

Простой приемник прямого усиления показан на рис. 1 [МК 10/83-11]. Он содержит перестраиваемый входной колебательный контур — магнитную антенну и двухкаскадный усилитель НЧ.

Первый каскад усилителя одновременно является детектором ВЧ модулированного сигнала. Как и многие ему подобные простые приемники прямого усиления, этот приемник способен принимать сигналы мощных, не столь удаленных радиостанций.

Катушка индуктивности намотана на ферритовом стержне длиной 40 и диаметром 10 мм. Она содержит 80 витков провода ПЭВ-0,25 мм с отводом от 6-го витка снизу (по схеме).

Рис. 1. Схема простого радиоприемника на двух транзисторах.

Что вам понадобится

- 1 резистор сопротивлением 1 мегаом

- 1 конденсатор емкостью 10 нанофарад

- Красные и черные изолированные провода длиной по 25–50 сантиметров

- Переменный конденсатор емкостью 2000 или 2200 пикофарад

- 1 электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарада

- 1 конденсатор емкостью 33 пикофарада

- Изолированная проволока длиной 15–30 метров (любого цвета, для антенны)

- Одна 9-вольтовая батарейка

- Макетная плата

- Изоляционная лента

- 1 операционный усилитель (ОУ)

- Небольшой цилиндр из непроводящего материала (стеклянная бутылка, картонная или пластиковая трубка и тому подобное)

- Динамик

- Кусачки (либо что-нибудь подобное, например острые ножницы или нож)

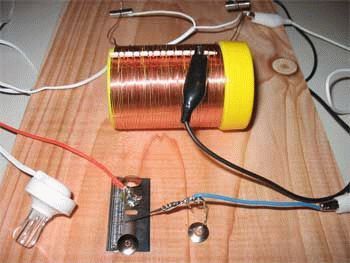

Как сделать простейший детекторный радиоприемник.

В детстве я был заядлым радиолюбителем, и первой моей самоделкой был как раз детекторный радиоприемник.

Конечно мощность детекторного радиоприемника не велика, и хороший уровень приема будет только у одной радиостанции, остальные могут просто заглушаться, но детекторный приемник позволяет прослушивать радиостанции без использовании батареек, т.е. работает он непосредственно за счет энергии радиоволн.

Детали для изготовления детекторного радиоприемника:

(подойдут германиевые диоды Д2, 18,20, как самые дешевые и широко распространенные).

C 1 переменный керамический или воздушный, предназначен для настройки приемника на частоту радиостанции (5-300 пФ), С2 нужен, чтобы убрать ВЧ — составляющую и повысить качество звука (2000 — 6800 пФ).

Подходят только высокоомные телефоны (ТА-4, ТОН-2, ТОН-2М, ТАГ-1, ТГ-1), абсолютно не подходят низкоомные или наушники от плеера.

для изготовления катушки колебательного контура и антенны. Диаметром от 0,1 до 1 мм

или цилиндр для катушки колебательного контура.

Принцип работы детекторного радиоприемника

Настроив контур на частоту принимаемой радиостанции, выделяем высокочастотный АМ — сигнал. Частота его колебаний велика (более 100 кГц), и в наушниках он слышен не будет. Сигнал нужно продетектировать (преобразовать ВЧ электрические колебания, в колебания НЧ). Для этого служит диод VD 1 (рис.2). Он обладает свойством проводить ток только в одном направлении, от анода, обозначенного треугольником, к катоду. Положительные полуволны колебаний в контуре вызовут ток через диод, а отрицательные закроют его, и тока не будет. При отсутствии конденсатора C 2 через наушники будет протекать пульсирующий ток. Он содержит постоянную составляющую, которая изменяется со звуковой частотой. Такой ток уже вызовет в наушниках звук. Процесс детектирования улучшается при подсоединении блокировочного конденсатора C 2. он заряжается положительными полуволнами почти до амплитудного значения колебаний, а в промежутках между ними сравнительно медленно разряжается током через наушники.

Принципиально простейший детекторный радиоприемник состоит из следующих узлов:

Схема изготовления детекторного радиоприемника

Для изготовления корпуса детекторного радиоприемника можно использовать оргстекло + несколько болтов с гайками для изготовления ножек.

Изготовление катушки колебательного контура:

Катушка колебательного контура может быть:

Для приема средних волн, каждая часть содержит 20 витков,

Для приема длинных по 60 витков.

Определитесь с длинной волн, и можно приступить к наматыванию катушки.

Берем цилиндр диаметром 10 см, скотчем обклеиваем его вокруг газетой.

Второй слой газеты накручиваем неплотно на первый, чтобы после намотки проволоки, катушку легко можно было снять.

Наматываем проволоку виток к витку, между двумя частями оставляем 5 см. проволоки (так же по 5 см., оставьте на выходе и входе катушки).

Намотали? Теперь обматываем в два слоя, вдоль витков изолентой, далее снимаем катушку с цилиндра и обматываем еще и поперек.

Подключение к заземлению

Для изготовления заземления вбейте в землю с теневой стороны дома (там земля все время влажная) металлический штырь, предварительно соединив его с проводом.

Чем лучше вы заземлите, тем лучше будет прием радиосигнала. Проводим провод заземления в дом.

Лично я в детстве использовал для заземления металлическую трубу от стояка отопления, но так делать не совсем правильно, да и заземления труба в наше время может и не иметь, т.к. многие меняют трубы на пластиковые.

Сделать антенну для детекторного радиоприемника можно из медной проволоки.

Длина проволоки для антенны зависит от того, какой результат вы хотите получить.

Антенна длиной 10 м, будет принимать только одну станцию, но хорошо и громко.

Всего одна микросхема понадобится вам, чтобы построить простой и полноценный FM приемник, который способен принимать радиостанции в диапазоне 75-120 МГц. FM приемник содержит минимум деталей, а его настройка, после сборки, сводится к минимуму. Так же обладает хорошей чувствительностью для приема УКВ ЧМ радиостанций. Все это благодаря микросхеме TDA7000, которую можно купить без проблем на нашем любимом Али экспресс – .

Рефлексный приемник Ю. Прокопцова

Радиоприемник, сконструированный Ю. Прокопцевым (рис. 3), предназначен для приема в средневолновом диапазоне [Р 9/99-52]. Приемник собран также по рефлексной схеме.

Рис. 3. Схема рефлексного радиоприемника на СВ диапазон.

Антенна выполнена из отрезка ферритового стержня 400НН длиной 50 и диаметром 8 мм. Катушка L1 содержит 120 витков провода ПЭЛШО-0,15 мм однослойной намотки, а L2 — 15…20 витков того же провода. Налаживание приемника сводится к установке коллекторного тока транзистора VT2, равным 8… 10 мА, с помощью резистора R2. Затем настраивают коллекторный ток транзистора VT3 в пределах 0,3…0,5 мА подбором резистора R4.

Приемники супергетеродинного типа в рамках настоящего обзора рассматривать не будем. Впрочем, при желании они могут быть получены объединением приемника прямого усиления (рис. 1 — 3) и конвертера (рис. 10), либо из приемника прямого преобразования (рис. 11).

Усовершенствованная схема детекторного радиоприемника

Небольшое усовершенствование — это внедрение в схему простого усилителя низкочастотного сигнала. Для нормального прослушивания радиостанций через головные телефоны энергии, создаваемой антенной, недостаточно, поэтому нужно применить схему простейшего усилительного каскада на одном транзисторе с общим эмиттером. Для ее реализации вам нужно обзавестись транзистором типа КТ315, а также несколькими резисторами и конденсаторами. Конечно, немного усложнится схема детекторного приемника. С помощью какого элемента производится усиление в данном случае? Речь идет о транзисторе, вкратце схема его подключения описана ниже.

На базу необходимо подавать низкочастотный сигнал (с выхода радиоприемника). Между коллектором и плюсовым проводом питания включается резистор. Его сопротивление следует подобрать экспериментально, но отталкиваться стоит от значения около 10 кОм. Но базу транзистора нужно запитать от минуса и плюса. Поэтому от плюса подается питание через резистор около 200 кОм сопротивлением (также подбирается экспериментально). Между базой и эмиттером включается резистор около 5 кОм. Наушники подключаются к минусовому проводу питания и к коллектору транзистора.

Сверхрегенеративный радиоприемник на FM диапазон

Сверхрегенеративный радиоприемник обладает высокой чувствительностью (до ед. мкВ) при достаточной простоте. На рис. 4 приведен фрагмент схемы сверхрегенеративного радиоприемника Е. Солодовникова (без УНЧ, который может быть выполнен по одной из приводимых ранее схем — ) [Рл 3/99-19].

Рис. 4. Схема сверхрегенеративного радиоприемника Е. Солодовникова.

Высокая чувствительность приемника обусловлена наличием глубокой положительной обратной связи, благодаря которой коэффициент усиления каскада после включения радиоприемника довольно быстро возрастает до бесконечности, схема переходит в режим генерации.

Для того чтобы самовозбуждение не происходило, а схема могла работать как высокочувствительный усилитель высокой частоты, используют очень оригинальный прием. Как только коэффициент усиления каскада усиления возрастет выше некоторого заданного уровня, его резко снижают до минимума.

График изменения коэффициента усиления от времени напоминает пилу. Именно по этому закону изменяют коэффициент усиления усилителя. Усредненный же коэффициент усиления может доходить до миллиона. Управлять коэффициентом усиления можно при помощи специального дополнительного генератора пилообразных импульсов.

На практике поступают проще: в качестве такого генератора используется по двойному назначению сам высокочастотный усилитель. Генерация пилообразных импульсов происходит на неслышимой ухом ультразвуковой частоте, обычно десятки кГц. Для того чтобы ультразвуковые колебания не проникали на вход последующего каскада УНЧ, используют простейшие фильтры, выделяющие сигналы звуковых частот (R6C7, рис. 4).

Сверхрегенеративные приемники обычно используют для приема высокочастотных (свыше 10 МГц) сигналов с амплитудной модуляцией. Прием сигналов с частотной модуляцией возможен за счет преобразования частотной модуляции в амплитудную и последующего детектирования эмиттерным переходом транзистора полученного таким образом амплитудно-модулированного сигнала.

Преобразование частотной модуляции в амплитудную происходит в случае, если приемник, предназначенный для приема амплитудно-модулированных сигналов, настроить неточно на частоту приема частотно-модулированного сигнала.

При такой настройке изменение частоты принимаемого сигнала постоянной амплитуды вызовет изменение амплитуды сигнала, снимаемого с колебательного контура: при приближении частоты принимаемого сигнала к частоте резонанса колебательного контура амплитуда выходного сигнала растет, при удалении от резонансной — снижается.

Наряду с неоспоримыми достоинствами, схема «сверхрегенератора» обладает массой недостатков. Это — невысокая избирательность, повышенный уровень шумов, зависимость порога генерации от частоты приема, от напряжения питания и т.д.

При приеме радиовещательных ЧМ-сигналов в диапазоне FM — 100…108 МГц или сигналов звукового сопровождения телевидения, катушка L1 представляет собой полувиток диаметром 30 мм с линейной частью 20 мм. Диаметр провода — 1 мм. L2 имеет 2…3 витка диаметром 15 мм из провода диаметром 0,7 мм, расположенных внутри полувитка.

Для диапазона 66…74 МГц катушка L1 содержит 5 витков диаметром 5 мм из провода 0,7 мм с шагом 1…2 мм. L2 имеет 2…3 витка такого же провода. Обе катушки не имеют каркасов и расположены параллельно друг другу. Антенна выполнена из отрезка монтажного провода длиной 50… 100 см. Настройку устройства осуществляют потенциометром R2.

Самодельный экономичный радиоприемник

Потребность в низковольтных радиоприемниках возникает, когда напряжение источника питания ограничено всего 1…1,5 В. Источником их напряжения могут быть один- единственный элемент 316 (R6) «Уран М»; 343 (R14) «Юпитер М»; 373 (R20) «Орион М» («Марс») или же самодельные «батарейки», о которых рассказывалось в моей статье «Нет батарейки? Какие проблемы…», опубликованной ранее. Приведенный в той статье для примера простейший приемник имеет следующие данные (схема данного приемника приведена на рис. 1).

Рис. 1. Простейший радиоприемник на одном транзисторе: VT1 – ГТ108Г, ГТ109Г, ГТ309Б (или Г, Е), ГТ310Б (Г, Е), ГТ320В, ГТ321В (Е), П30, П307Б (В), П410А, П416Б или любой другой маломощный германиевый транзистор структуры p-n-p с коэффициентом усиления тока 100 и более

Магнитная антенна намотана на ферритовом стержне марки 400НН или 600НН диаметром 8…10 мм и длиной 100…150 мм. Контурная катушка L1 содержит 70…80 витков (СВ – средние волны) или 200…250 витков (ДВ – длинные волны) провода ПЭВ-1 или ПЭВ-2 диаметром (по меди) 0,25…0,3 мм, а катушка связи L-2 – 5…6 витков (СВ) или 10…15 витков (ДВ) того же провода. Переменный конденсатор С1 – любой с твердым или воздушным диэлектриком. Если настройка в приемнике фиксированная, вместо переменного конденсатора устанавливают постоянный (керамический или слюдяной), емкость которого, а также число витков катушки L1 подбирают по наибольшей слышимости мощной радиовещательной станции. Особенно хорошо этот приемник работает с внешней (наружной) антенной и описанной в предыдущем номере «земляной батареей».

Из других приемников посложнее прежде всего хотелось бы порекомендовать приемник, собранный всего на трех транзисторах. Схема этого радиоприемника разработана специально для начинающих радиолюбителей известным московским мастером радиоприема В.Т. Поляковым. Она не только проста и экономична, но и некритична к напряжению питания и практически не требует налаживания.

Вот что рассказал один начинающий радиолюбитель о сборке этого приемника: «Собрал я его из простейших материалов. Для корпуса взял пластмассовую мыльницу. На листке тетради в клетку нарисовал расположение деталей, потом приложил листок к картону и шилом сделал проколы диаметром около 1 мм в местах установки радиоэлементов. В отверстия вставил детали, а после в соответствии со схемой соединил их тонким луженым проводом. От сломанного радиоприемника использовал конденсатор переменной емкости и обломок ферритового стержня. На стержень намотал два слоя плотной бумаги, проклеил ее, а затем уже намотал две обмотки. И приемник готов».

Этот приемник нагружен на миниатюрный ушной телефонный капсюль или головные телефоны (наушники) и имеет всего один настраиваемый контур (рис. 2). Выключателя питания нет, а приемник выключают, попросту выдергивая штекер (или иной разъем) ХТ1 наушников В-1 из гнезда. Контурная катушка L1 намотана на магнитной (или рамочной) антенне WA1. На частоту принимаемой радиостанции контур настраивают конденсатором переменной емкости С1. Радиочастотный сигнал (РЧ-сигнал) с контура L1C1 через катушку связи L2 поступает на три ступени усиления РЧ-сигнала, выполненные по схеме с непосредственной связью между ступенями на транзисторах VT1…VT3.

Рис. 2. Схема радиоприемника В.Т. Полякова на 3 транзисторах

Усиленный РЧ-сигнал детектируется диодом VD1, причем его высокочастотная составляющая отфильтровывается конденсатором С2, а низкочастотная составляющая через катушку связи L2 (которая представляет собой весьма малое сопротивление для токов звуковой частоты) снова поступает на базу транзистора VT1 для дальнейшего усиления.

Так обычно делается в рефлексных приемниках, где одни и те же ступени усиливают токи как радиочастоты, так и звуковой частоты. Однако этот приемник можно считать рефлексным весьма условно. Дело в том, что через детекторный диод VD1 замыкается цепь стопроцентной ООС (отрицательной обратной связи), которая действует на постоянном токе и звуковых частотах, но никак не сказывается на РЧ-сигнале. В результате этого режим всех трех транзисторов оказывается жестко стабилизированным, причем при отсутствии сигнала напряжение на коллекторе транзистора VT3 равно сумме напряжений открывания транзистора VT1 (порядка 0,5 В) и диода VD1 (также около 0,5 В). При этом ток смещения базы транзистора VT1 будет таким, что диод начнет работать на участке вольт-амперной характеристики с максимальной кривизной. А это как раз и требуется для хорошего детектирования.

При наличии РЧ-сигнала диод VD1 детектирует его положительные полуволны, сильнее открывая транзистор VT1. Вслед за ним больше открываются и транзисторы VT2 и VT3. Таким образом, среднее (за период РЧ-сигнала) напряжение на коллекторе VT3 падает, а потребляемый ток увеличивается. Именно этим объясняется редкостная экономичность данного приемника. Ведь большой ток приемник потребляет лишь тогда, когда есть полезный сигнал, причем потребление энергии прямо пропорционально силе сигнала. Когда же последнего нет, потребление энергии приемником – минимальное.

Благодаря действию ООС детектирование получается линейным. Если же уровень сигнала слишком высок и используемые тут отрицательные полуволны достигают нулевой отметки (напряжения насыщения транзистора VT3), огибающая колебаний (с амплитудной модуляцией) неизбежно станет ограничиваться и приемник начнет работать с заметными на слух искажениями. Устранить их легко, ослабив РЧ-сигнал некоторой расстройкой входного контура или же простым поворотом антенны, то есть корпуса приемника. Если же подобные действия покажутся вам не очень удобными, то следует в эмиттерную цепь транзистора VT1 установить постоянный резистор сопротивлением 20…100 Ом. Разумеется, чувствительность приемника при этом уменьшится. Чтобы его сделать «всеядным», с равным успехом работающим и в городе, и вне его, вместо постоянного придется установить переменный резистор. Подбирая сопротивление последнего (в пределах до 200…220 Ом), легко задавать приемнику оптимальную чувствительность.

Поскольку для колебаний звуковой частоты все три транзистора являются «токовыми» усилителями, а их коллекторные токи складываются в общем проводе питания, в последний же включен и телефон BF-1, причем приемник начинает работать сразу же, как только вилка телефона вставлена в розетку разъема ХТ1. Конденсатор С3 препятствует попаданию токов радиочастоты в цепь телефона BF1 и батареи GB1.

О деталях приемника. Транзисторы VT1 и VT3 серий КТ315 или КТ312 с любыми буквенными индексами. Это же относится и к транзистору VT2 (серии КТ361). Можно попробовать применить и транзисторы КТ3102 (VT1 и VT3) и КТ3107 (VT2). Подбор транзисторов по коэффициенту передачи тока здесь не потребуется. Просто транзисторы с большим коэффициентом обеспечат несколько большую чувствительность приемника, а режим их работы все равно окажется жестко стабилизирован. Как бороться с избыточной чувствительностью, мы уже знаем.

Диод VD1 – любой маломощный высокочастотный, но непременно кремниевый.

Функции конденсатора настройки выполнит любой подходящий конденсатор переменной емкости с воздушным (лучше!) или твердым диэлектриком. Подойдет, например, конденсатор переменной емкости КП-180, входящий в комплект наборов для детского технического творчества, либо одна секция блока конденсаторов от любого транзисторного приемника. Максимальная емкость конденсатора переменной емкости не менее 180 пФ.

Катушки L1 и L2 наматывают на круглом или прямоугольном ферритовом стержне марки от 400НН до 1000НН. Длина стержня не менее 50 мм. Для приема станций СВ-диапазона служит катушка L1, содержащая 55…70 витков провода диаметром 0,25…0,35 мм (марки ПЭЛ или ПЭВ), а катушка связи L2 состоит из 5…7 витков такого же провода. Намотку ведут в один слой виток к витку, расстояние между катушками 5…7 мм. Чтобы повысить добротность катушки L1, а следовательно, и селективность (избирательность) приемника, лучше всего использовать провод «литцендрат». Такой провод (готовый или самодельный) состоит из трех-пяти проводов ПЭЛ диаметром 0,07…0,15 мм, сложенных вместе и слегка скрученных.

В.Т. Поляковым была испытана и рамочная антенна квадратного сечения размером 55×55 мм, выполненная из 60 витков провода ПЭЛ диаметром 0,25 мм, намотанного «внавал». Каркасом антенны служит корпус приемника. Катушку связи из 5 витков того же провода наматывают поверх контурной. Как известно, никакого магнитопровода рамочная антенна не требует, нужно лишь корпус приемника установить на попа. Впрочем, так обычно и держат приемник в нагрудном кармане. Чувствительность аппарата с такой антенной оказалась вполне достаточной для приема центральных радиостанций в Москве и области. Для приема в ДВ-диапазоне число витков обеих катушек следует увеличить приблизительно втрое.

Телефоном BF1 служит миниатюрный капсюль ТМ-2А или любой другой телефон с сопротивлением катушки около 50 Ом. С таким телефоном приемник способен работать при напряжении питания 1,2 В и выше. Потребляемый им ток составляет 1,2 мА при питании от одного дискового аккумулятора и 1,8 мА при питании от одного элемента 316. Если использовать более высокоомный телефон ТМ-6 с сопротивлением 180 Ом, напряжение питания лучше увеличить до 2,4…3 В (два дисковых аккумулятора или два элемента 316). Потребляемый ток при этом возрастает до 3…5 мА.

Отличные результаты получены при использовании стереофонических наушников ТДС-1, телефоны которых соединены параллельно. Громкое и качественное звучание обеспечивается тогда при напряжении питания 3 В и потребляемом токе 5 мА. С приемником допустимо использовать и очень высокоомные телефоны, скажем, ТА-4 с сопротивлением постоянному току 4,4 кОм. Правда, тогда напряжение питания придется увеличить до 4,5…9 В (одна-две батареи 3336 или одна батарейка «Крона», «Корунд» либо «Орион-1»). А потребляемый приемником ток составит 1…2 мА. Вообще же данный приемник допускает широкие вариации сопротивления нагрузки и напряжения питания без ухудшения качества работы и, главное, без подбора элементов. Поскольку через телефон проходят токи не только звуковой частоты, но и постоянная составляющая тока транзисторов, при подключении телефона, в особенности со слабым постоянным магнитом, желательно соблюдать определенную полярность. Так, вывод телефона, обозначенный знаком «+» должен быть соединен с «+» батареи питания. Если же маркировки на корпусе телефона нет, нужную полярность определяют экспериментально по наилучшему звучанию телефона.

Конструктивное оформление приемника – самое разнообразное. Обычно это небольшая коробочка с ручкой настройки и разъемом для подключения телефона. Второй ручкой, как уже упоминалось, может быть ручка подбора оптимальной чувствительности. Монтаж деталей на плате как печатный, так и навесной. Правда, при неудачной компоновке деталей возможно самовозбуждение, которое проявляется в виде постороннего шума. Причина такого явления, скорее всего, заключается в том, что коллекторная цепь транзистора VT3 расположена слишком близко к контурной катушке L1 или конденсатору С1. Тогда между ними возникает паразитная емкостная связь. Устраняют самовозбуждение разнесением в стороны указанных элементов. Если это не помогает, рекомендуется коллекторную цепь транзистора VT3 окружить (экранировать) изолированной полоской медной фольги, которую «заземляют», то есть соединяют электрически с общим проводом (условным корпусом). Иногда бывает полезно и просто поменять местами выводы контурной катушки или катушки связи.

Если в вашей местности не так уж много радиостанций либо вы желаете настроить приемник на одну любимую программу, приемник выполняют с фиксированной настройкой. Переменный конденсатор С1 в этом случае заменяют постоянным, емкость которого находится в пределах 50…200 пФ, а число витков катушки L1 подбирают так, чтобы обеспечивалась точная настройка на полюбившуюся станцию. Тогда и вторая ручка регулятора чувствительности вам вряд ли понадобится, то есть на приемнике вообще исчезнут органы управления.

А теперь познакомимся с радиоприемником с низковольтным питанием, разработанным известным курским радиолюбителем Игорем Александровичем Нечаевым, который (как и предыдущие приемники, и этот приемник работает «втихомолку»).

Данный приемник (рис. 3) содержит 5 транзисторов. Три из них (VT1…VT3) используются в усилителе радиочастоты, а два (VT4 и VT5) – в усилителе звуковой частоты. Прием радиостанций ведется на внутреннюю магнитную антенну WA1. Источником литания служит любой гальванический элемент, аккумуляторы Д-0,06; Д-0,1; Д-0,25; Д-0,55 или два-три самодельных элемента питания. При напряжении 1,5 В средний ток, потребляемый приемником, не превышает 5…6 мА, а его работоспособность сохраняется при снижении напряжения питания вплоть до 0,8…0,9 В. Это означает, что данный приемник сможет непрерывно работать от одного источника очень долго – в течение нескольких суток.

Рис. 3. Схема радиоприемника И.А. Нечаева на 5 транзисторах

Функционирует он так. Амплитудно-модулированный сигнал радиостанции, на частоту которой настроен контур L1-C1 магнитной антенны, через катушку связи и конденсатор С2 поступает на вход усилителя радиочастоты. Усиленный сигнал детектируется диодом VD1 и фильтруется низкочастотным фильтром C5-R5-C7. Затем продетектированный сигнал поступает на вход усилителя звуковой частоты. А далее через гнездо Х1 – на ушной телефон (на схеме не показан), где и преобразуется в звук.

При низком напряжении источника питания каждый из транзисторов усилителя радиочастоты потребляет крайне малый ток – доли мА. Именно поэтому для обеспечения необходимого усиления принятого сигнала применен усилитель РЧ-сигнала, содержащий целых три ступени. Введение глубокой ООС (цепь R6-C4-R1) приводит к тому, что режим работы всех трех ступеней усиления радиочастоты устанавливается автоматически. Через диод VD1 постоянно протекает ток в несколько микроампер. В таком режиме диод начинает детектировать сигналы напряжения, начиная с десятков мВ, что повышает чувствительность приемника.

Режим работы усилителя звуковой частоты по постоянному току тоже стабилизирован обратной связью (через делитель напряжения на резисторах R8 и R7).

Чертеж печатной платы, выполненной из фольгированного стеклотекстолита, и схема размещения на ней деталей приемника показаны на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Печатная плата приемника на 5 транзисторах (увеличено)

О деталях приемника. Транзисторы VT1…VT4 могут быть серии КТ315 или КТ312 с буквенными индексами А или Б, a VT5 – КТ361А…КТ361Е, а также КТ203А…КТ203В. Диод VD1 – любой точечный германиевый. Оксидные конденсаторы С4 и С6 типа К50-6, остальные – типа КЛС или КМ. Конденсатор переменной емкости С1, под который рассчитана печатная плата, типа КП-180.

Рис. 5. Схема размещения деталей на печатной плате на 5 транзисторах (увеличено)

Контурная катушка L1 и катушка связи L2 намотаны на бумажных гильзах, размещенных на ферритовом стержне марки 400НН диаметром 8 мм и длиной 50 мм. Первая содержит 220 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм намотанного четырьмя секциями, вторая – 40 витков того же провода. С указанным конденсатором переменной емкости и такими катушками приемник перекрывает диапазон длинных волн.

Налаживание приемника сводится к подбору резистора R7. Для этого настройтесь на любую станцию и добейтесь наиболее громкого и чистого звука в телефоне. Если прием мощных радиостанций идет с искажениями, сократите число витков в катушке L2. Если же и это не помогает, печатный проводник, соединяющий коллектор транзистора VT1 с базой VT2, замените резистором 3…5,1 кОм. Сопротивление резистора R7 не должно быть меньше 2 Ом. В противном случае придется заменить транзистор VT4 другим, с коэффициентом усиления тока побольше.

Регенеративные радиоприемники на транзисторах КП303

Регенеративные приемники, или приемники, использующие для увеличения чувствительности положительные обратные связи, в промышленных разработках не встречаются. Однако для освоения всевозможных вариантов реализации приемной техники можно рекомендовать ознакомиться с работой двух таких устройств конструкции И. Григорьева (рис. 5 и 6) [Рл 9/95-12; 10/95-12].

Рис. 5. Схема приемника для приема сигналов AM в диапазоне КВ, СВ и ДВ.

Приемник (рис. 5) предназначен для приема сигналов AM в диапазоне коротких, средних и длинных волн. Его чувствительность на частоте 20 МГц достигает 10 мкВ. Для сравнения: чувствительность наиболее совершенного приемника прямого усиления примерно в 100 раз ниже.

Рис. 6. Схема простого регенеративного радиоприемника на диапазоны частот 1,5…40 МГц.

Приемник (рис. 6) способен работать в диапазоне 1,5…40 МГц. Для диапазона 1,5…3,7 МГц катушка L1 имеет индуктивность 23 мкГн и содержит 39 витков провода диаметром 0,5 мм на каркасе диаметром 20 мм при ширине намотки 30 мм. Катушка L2 имеет 10 витков такого же провода и намотана на этом же каркасе.

Для диапазона 3…24 МГц катушка L1 индуктивностью 1,4 мкГн содержит 10 витков провода диаметром 2 мм, намотанного на каркасе диаметром 20 мм, при ширине намотки 40 мм. Катушка L2 имеет 3 витка с диаметром провода 1,0 мм.

В диапазоне 24…40 МГц L1 (0,5 мкГн) содержит 5 витков, ширина намотки — 30 мм, a L2 имеет 2 витка. Рабочую точку приемников (рис. 5, 6) устанавливают потенциометром R4.

Заземление для детекторного радиоприемника

В данном разделе тоже можно много говорить, так как если антенна — это «плюсовой» провод питания, то заземление — «минусовой». И без него работать детекторный приемник, своими руками собранный, попросту не будет. Конечно, за неимением качественного заземления, можно использовать водопроводные трубы (если у вас они не пластиковые), отопительные, даже нулевой вывод в розетке. Но с последним будьте аккуратны, лучше семь раз проверьте, где находится фаза, иначе поражения током не избежать. Но позволит способ включения в «ноль» розетки сделать детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью, так как качество заземления очень хорошее.

Вполне рабочая конструкция заземления для такого приемника — это отрезок трубы длиной около метра, забитый в землю. С таким же успехом можно использовать арматуру (с ней даже проще будет работать). Неплохие результаты показывает железная плита, закопанная на глубину в пару штыков лопаты. При этом чем больше площадь металлической поверхности плиты, тем лучше. Другими словами, можно использовать любой металлический предмет, который надежно закрепить в земле. Обратите внимание на то, что в жаркую погоду нужно поливать водой место, в котором находится штырь заземления. Это улучшит контакт металла с землей. Напрашивается еще одна конструкция — обсадные металлические трубы в скважинах могут применяться в качестве заземления.

УКВ ЧМ радиоприемник на транзисторе ГТ311

Для приема сигналов ЧМ можно использовать УКВ приемники прямого преобразования с фазовой автоподстройкой частоты. Такие приемники содержат преобразователь частоты с совмещенным гетеродином, выполняющим одновременно функции синхродетектора.

Рис. 7. Схема УКВ ЧМ радиоприемника А. Захарова на диапазон частот 66…74 МГц.

Входной контур устройства настроен на частоту приема, контур гетеродина — на частоту приема, деленную пополам. Преобразование сигнала происходит на второй гармонике гетеродина, поэтому промежуточная частота находится в звуковом диапазоне. Схема приемника А. Захарова показана на рис. 7 [Р 12/85-28]. Для диапазона частот 66…74 МГц бескаркасные катушки с внутренним диаметром 5 мм и шагом намотки 1 мм содержат, соответственно, 6 витков с отводом от середины (И) и 20 витков (L2) провода ПЭВ-0,56 мм.

Практическое применение

Очевидно, что улучшенный детекторный приемник – это ценное изобретение, позволяющее получать энергию бесплатно, практически «из воздуха». Получаемой энергии достаточно, чтобы обеспечить яркое равномерное свечение светодиода (белого или желтого цвета), а при необходимости (в случае отсутствия источников электрической энергии) можно обеспечить подзарядку аккумулятора или часовой батарейки (АА или ААА).

Такое устройство может найти применение в различных сферах деятельности человека. Например, на территории фермерского или коллективного хозяйства в условиях отсутствия источников энергии. Прибор может стать незаменимым элементом комплектации альпинистов, исследователей, путешественников по тайге, тундр, иных удаленных от цивилизации мест.

Простой приемник прямого усиления с рамочной антенной

Простой средневолновый радиоприемник прямого усиления, собранный по традиционной схеме Г. Шульгиным (рис.

Рис. 8. Схема радиоприемника с рамочной антенной на СВ диапазон.

Ламповый регенеративный коротковолновой приёмник

Ламповые радиоприёмники, схема которых довольно проста, изготавливаются для приёма сигналов любительских станций на небольших расстояниях — на диапазоны от УКВ (ультракоротковолнового) до ДВ (длинноволнового). На этой схеме работают пальчиковые батарейные лампы. Они лучше всего генерируют на УКВ. А сопротивление анодной нагрузки снимает низкая частота. Все детали приведены на схеме, самодельными можно считать только катушки и дроссель. Если вы хотите принимать телевизионный сигналы, то катушка L2 (EBF11) составляется из 7 витков диаметром 15 мм и провода на 1,5 мм. Для любительского приемника подойдет 5 витков.

Схема конвертера-преобразователя частоты FM диапазона

Конвертер-преобразователь частоты Э. Родионова, рис. 10, позволяет «переносить» сигналы из одной полосы частот в другую частотную область: с 88… 108 МГц на 66…73 МГц [Рл 4/99-24].

Рис. 10. Схема конвертера с 88… 108 МГц на 66…73 МГц.

Гетеродин (генератор) конвертора собран на транзисторе VT2 и работает на частоте примерно 30…35 МГц. Катушка И выполнена из обмоточного провода длиной 40 см, намотанного на оправку диаметром 4 мм. Настройку конвертора производят растягиванием или сжатием витков катушки L1.

Историческая справка

7 мая 1895 года считается днём рождения радиоприёмника. В этот день российский учёный А. С. Попов продемонстрировал свой аппарат на заседании Русского физико-химического общества.

В 1899 году была построена первая линия радиосвязи длиной 45 км между островом Гогланд и городом Котка. Во время Первой мировой войны получили распространение приёмник прямого усиления и электронные лампы. Во время военных действий наличие радио оказалось стратегически необходимым.

В 1918 году одновременно во Франции, Германии и США учёными Л. Левви, Л. Шоттки и Э. Армстронгом был разработан метод супергетеродинного приёма, но из-за слабых электронных ламп широкое распространение этот принцип получил только в 1930-х годах.

Транзисторные устройства появились и развивались в 50-х и 60-х годах. Первый широко используемый радиоприёмник на четырёх транзисторах Regency TR-1 был создан немецким физиком Гербертом Матаре при поддержке промышленника Якоба Михаэля. Он поступил в продажу в США в 1954 году. Все старые радиоприёмники работали на транзисторах.

В 70-х начинается изучение и внедрение интегральных микросхем. Сейчас приёмники развиваются с помощью большой интеграции узлов и цифровой обработки сигналов.

Источник