Топливный элемент своими руками дома

Водородный топливный элемент компании Nissan

С каждым годом совершенствуется мобильная электроника, становясь все распространение и доступнее: КПК, ноутбуки, мобильные и цифровые аппараты, фоторамки и пр. Все они все время пополняются новыми функциями, большими мониторами, беспроводной связью, более сильными процессорами, при этом, уменьшаясь в размерах. Технологии питания, в отличие от полупроводниковой техники, семимильными шагами не идут.

Имеющихся батарей и аккумуляторов для питания достижений индустрии становится недостаточно, поэтому вопрос альтернативных источников стоит очень остро. Топливные элементы на сегодняшний день являются наиболее перспективным направлением. Принцип их работы открыт был еще в 1839 году Уильямом Гроуом, который электричество генерировал изменив электролиз воды.

Что такое топливные элементы?

Видео: Документальный фильм, топливные элементы для транспорта: прошлое, настоящее, будущее

Топливные элементы интересны производителям автомобилей, интересуются ими и создатели космических кораблей. В 1965 году они даже были испытаны Америкой на запущенном в космос корабле «Джемини-5», а позже и на «Аполлонах». Миллионы долларов вкладываются в исследования топливных элементов и сегодня, когда существуют проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, усиливающимися выбросомами парниковых газов, образующихся при сгорании органического топлива, запасы которого тоже не бесконечны.

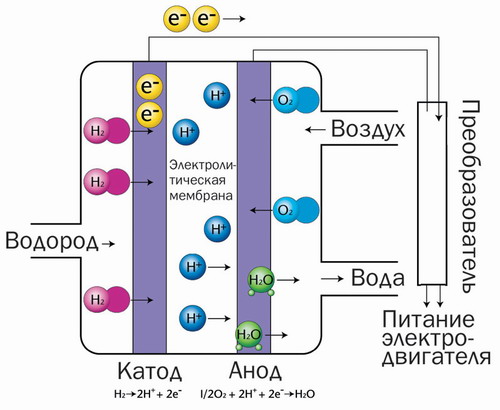

Топливный элемент, часто называемый электрохимическим генератором, работает нижеописанным образом.

Схема работы Топливного элемента на водороде

Являясь, как аккумуляторы и батарейки гальваническим элементом, но с тем отличием, что хранятся в нем активные вещества отдельно. На электроды они поступают по мере использования. На отрицательном электроде сгорает природное топливо или любое вещество из него полученное, которое может быть газообразным (водород, например, и окись углерода) или жидким, как спирты. На электроде положительном, как правило, реагирует кислород.

Но простой на вид принцип действия, в реальность воплотить не просто.

Топливный элемент своими руками

Видео: Топливный водородный элементсвоими руками

К сожалению у нас нет фотографий, как должен выглядить этот топливный элекмнт, надеямся на вашу фантазию.

Маломощный топливный элемент своими руками можно изготовить даже в условиях школьной лаборатории. Необходимо запастись старым противогазом, несколькими кусками оргстекла, щелочью и водным раствором этилового спирта (проще, водкой), которое будет служить для топливного элемента «горючим».

Стационарная энергоустановка на базе химического топливного элемента

Прежде всего, необходим корпус для топливного элемента, изготовить который лучше из оргстекла, толщиной не менее пяти миллиметров. Внутренние перегородки (внутри пять отсеков) можно сделать немного тоньше – 3 см. Для склеивания оргстекла используют клей такого состава: в ста граммах хлороформа или дихлорэтана растворяют шесть грамм стружки из оргстекла (проводят работу под вытяжкой).

В наружной стенке теперь необходимо просверлить отверстие, в которое вставить нужно через резиновую пробку сливную стеклянную трубочку диаметром 5-6 сантиметров.

Все знают, что в таблице Менделеева в левом нижнем углу стоят наиболее активные металлы, а металлоиды высокой активности находятся в таблице в верхнем правом углу, т.е. способность отдавать электроны, усиливается сверху вниз и справа налево. Элементы, способные при определенных условиях проявлять себя как металлы или металлоиды, находятся в центре таблицы.

Теперь во второе и четвертое отделение насыпаем из противогаза активированный уголь (между первой перегородкой и второй, а также третьей и четвертой), который выполнять будет роль электродов. Чтобы через отверстия уголь не высыпался его можно поместить в капроновую ткань (подойдут женские капроновые чулки). В

Топливо циркулировать будет в первой камере, в пятой должен быть поставщик кислорода – воздух. Между электродами будет находиться электролит, а для того, чтобы он не смог просочиться в воздушную камеру, нужно перед засыпкой в четвертую камеру угля для воздушного электролита, пропитать его раствором парафина в бензине (соотношение 2 грамма парафина на пол стакана бензина). На слой угля положить нужно (слегка вдавив) медные пластинки, к которым припаяны провода. Через них ток отводиться будет от электродов.

Осталось только зарядить элемент. Для этого и нужна водка, которую разбавить с водой нужно в 1:1. Затем осторожно добавить триста-триста пятьдесят граммов едкого калия. Для электролита в 200 граммах воды растворяют 70 граммов едкого калия.

Топливный элемент готов к испытанию. Теперь нужно одновременно налить в первую камеру – топливо, а в третью – электролит. Присоединенный к электродам вольтметр должен показать от 07 вольт до 0,9. Чтобы обеспечить непрерывную работу элементу, нужно отводить отработавшее топливо (сливать в стакан) и подливать новое (через резиновую трубку). Скорость подачи регулируется сжиманием трубки. Так выглядит в лабораторных условиях работа топливного элемента, мощность которого, понятна мала.

Видео: Топливный элемент или вечная батарейка дома

Чтобы мощность была большей, ученые давно занимаются этой проблемой. На активной стали разработки находятся метанольный и этанольный топливные элементы. Но, к сожалению, пока на практику их выхода нет.

Почему топливный элемент выбран в качестве альтернативного источника питания

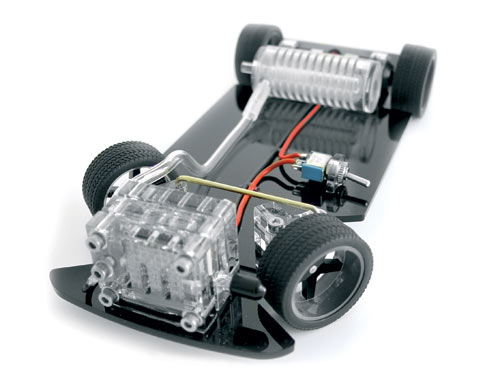

Работающая модель игрушки-электромобиля на водородном топливном элементе

Альтернативным источником питания выбран топливный элемент, поскольку конечным продуктом сгорания водорода в нем является вода. Проблема касается только в нахождении недорогого и эффективного способа получения водорода. Колоссальные средства, вложенные в развитие генераторов водорода и топливных элементов, не могут не принести свои плоды, поэтому технологический прорыв и реальное их использование в повседневной жизни, только вопрос времени.

Уже сегодня монстры автомобилестроения: «Дженерал Моторс», «Хонда», «Драймлер Коайслер», « Баллард», демонстрируют автобусы и авто, которые работают на топливных элементах, мощность которых достигает 50кВт. Но, проблемы, связанные с их безопасностью, надежностью, стоимостью — еще не решены. Как говорилось уже, в отличие от традиционных источников питания – аккумуляторов и батарей, в этом случае окислитель и горючее подаются извне, а топливный элемент лишь является посредником в происходящей реакции по сжиганию топлива и превращению в электричество выделяющейся энергии.

Протекает «сжигание» только в том случае, если элемент ток отдает в нагрузку, подобно дизельному электрогенератору, но без генератора и дизеля, а также без шума, дыма и перегрева. При этом, КПД намного выше, поскольку отсутствуют промежуточные механизмы.

Видео: Автомобиль на водородном топливном элементе

Большие надежды возлагаются на применение нанотехнологий и наноматериалов, которые помогут миниатюризировать топливные элементы, при этом увеличить их мощность. Появились сообщения, что созданы сверх-эффективные катализаторы, а также конструкции топливных элементов, не имеющих мембран. В них вместе с окислителем подается в элемент топливо (метан, например). Интересны решения, где в качестве окислителя используется кислород, растворенного в воде воздуха, а в качестве топлива – органические примеси, скапливающиеся в загрязненных водах. Это, так называемые, биотопливные элементы.

Топливные элементы, по прогнозам специалистов, на массовый рынок могут выйти уже в ближайшие годы

Источник

Биотопливные элементы своими руками

Сразу хочу предупредить, что этот топик не совсем по тематике Хабра, но в комментариях к посту про разработанный в MIT элемент идею вроде бы поддержали, так что ниже я опишу некоторые соображения о биотоливных элементах.

Работа, на основе которой написан данный топик, выполнялась мной в 11 классе, и заняла второе место на международной конференции INTEL ISEF.

Топливный элемент – химический источник тока, в котором химическая энергия восстановителя (топлива) и окислителя, непрерывно и раздельно подаваемых к электродам, непосредственно превращается в электрическую

энергию. Принципиальная схема топливного элемента (ТЭ) представлена ниже:

ТЭ состоит из анода, катода, ионного проводника, анодной и катодной камеры. На данный момент мощности биотопливных элементов недостаточно для использования в промэшленных масшатабах, но БТЭ с небольшой мощностью могут использоваться для медицинских целей как чувствительные датчики поскольку сила тока в них пропорциональна количеству перерабатываемого топлива.

К настоящему времени предложено большое число конструктивных разновидностей ТЭ. В каждом конкретном случае конструкция ТЭ зависит от назначения ТЭ, типа реагента и ионного проводника. В особую группу выделяют биотопливные элементы, в которых используются биологические катализаторы. Важной отличительной чертой биологических систем является их способность к селективному окислению различных топлив при низкой температуре.

В большинстве случаев в биоэлектрокатализе используют иммобилизованные ферменты, т.е. ферменты, выделенные из живых организмов и закрепленные на носителе, но сохранившие при этом каталитическую активность (частично или полностью), что позволяет использовать их повторно. Рассмотрим на примере биотопливный элемент, в котором ферментативная реакция сопряжена с электродной при использовании медиатора. Схема биотопливного элемента на основе глюкозооксидазы:

Биотопливный элемент состоит из двух инертных электродов из золота, платины или углерода, погруженных в буферный раствор. Электроды разделены ионообменной мембраной: анодное отделение продувается воздухом, катодное — азотом. Мембрана позволяет пространственно разделить реакции, протекающие в электродных отделениях элемента, и в тоже время обеспечивает обмен протонами между ними. Подходящие для биосенсоров мембраны разных типов выпускаются в Великобритании многими фирмами (ВДН, ВИРОКТ).

Введение глюкозы в биотопливный элемент, содержащий глюкозооксидазу и растворимый медиатор, при 20 °С приводит к возникновению потока электронов от фермента к аноду через медиатор. По внешней цепи электроны идут к катоду, где в идеальных условиях в присутствии протонов и кислорода образуется вода. Результирующий ток (в отсутствие насыщения) пропорционален добавке скоростьопределяющего компонента (глюкозы). Измеряя стационарные токи, можно быстро (5с) определить даже малые концентрации глюкозы — до 0,1 мМ. Как сенсор, описанный биотопливный элемент, имеет определенные ограничения, связанные с присутствием медиатора и определенными требованиями к кислородному катоду и мембране. Последняя должна удерживать фермент и в тоже время пропускать низкомолекулярные компоненты: газ, медиатор, субстрат. Ионообменные мембраны, как правило, удовлетворяют этим требованиям, хотя их диффузионные свойства зависят от рН буферного раствора. Диффузия компонентов через мембрану приводит к снижению эффективности переноса электрона вследствие побочных реакций.

На сегодняшний день имеются лабораторные модели топливных элементов с ферментными катализаторами, которые по своим характеристикам не отвечают требованиям их практического применения. Основные усилия в ближайшие несколько лет будут направлены на доработку биотопливных элементов и дальнейшее применение биотопливного элемента будет связано большей степенью с медициной, например: вживляемый биотопливный элемент, использующий кислород и глюкозу.

При использовании ферментов в электрокатализе главной проблемой, требующей решения, является проблема сопряжения ферментативной реакции с электрохимической, то есть обеспечение эффективного транспорта электронов с активного центра фермента на электрод, что может достигаться следующими путями:

1. Перенос электронов с активного центра фермента на электрод с помощью низкомолекулярного переносчика — медиатора (медиаторный биоэлектрокатализ).

2. Непосредственное, прямое окисление и восстановление активных центров фермента на электроде (прямой биоэлектрокатализ).

При этом медиаторное сопряжение ферментативной и электрохимической реакции в свою очередь можно осуществить четырьмя способами:

1) фермент и медиатор находятся в объеме раствора и медиатор диффундирует к поверхности электрода;

2) фермент находится на поверхности электрода, а медиатор в обьеме раствора;

3) фермент и медиатор иммобилизованы на поверхности электрода;

4) медиатор пришит к поверхности электрода, а фермент находится в растворе.

В данной работе катализатором катодной реакции восстановления кислорода служила лакказа, а катализатором анодной реакции окисления глюкозы — глюкозооксидаза (ГОД). Ферменты использовались в составе композитных материалов, создание которых является одним из наиболее важных этапов создания биотопливных элементов, одновременно выполняющих функцию аналитического датчика. Биокомпозитные материалы в данном случае должны обеспечивать селективность и чувствительность определения субстрата и в тоже время обладать высокой биоэлектрокаталитической активностью, приближающейся к ферментативной.

Лакказа представляет собой Cu-содержащую оксидоредуктазу, основной функцией которой в нативных условиях является окисление органических субстратов (фенолы и их производные) кислородом, который при этом восстанавливается до воды. Молекулярная масса фермента составляет 40000 г/моль.

К настоящему времени показано, что лакказа является наиболее активным электрокатализатором восстановления кислорода. В ее присутствии на электроде в атмосфере кислорода устанавливается потенциал близкий к равновесному кислородному потенциалу, и восстановление кислорода протекает непосредственно до воды.

В качестве катализатора катодной реакции (восстановления кислорода) использовали композитный материал на основе лакказы, ацетиленовой сажи АД-100 и нафиона. Особенностью композита является структура, обеспечивающая ориентацию молекулы фермента по отношению к электронпроводящей матрице, необходимую для прямого переноса электрона. Удельная биоэлектрокаталитическая активность лакказы в композите приближается к наблюдаемой в ферментативном катализе. Способ сопряжения ферментативной и электрохимической реакции в случае лакказы, т.е. способ переноса электрона от субстрата через активный центр фермента лакказы на электрод, – прямой биэлектрокатализ.

Глюкозокооксидаза (ГОД) – фермент класса оксидоредуктаз, имеет две субъединицы, каждая из которых имеет свой активный центр – (флавинадениндинуклеотид) ФАД. ГОД является ферментом, селективным по отношению к донору электронов – глюкозе, а в качестве акцепторов электронов может использовать многие субстраты. Молекулярная масса фермента составляет 180000 г/моль.

В работе использовали композитный материал на основе ГОД и ферроцена (Фц) для анодного окисления глюкозы по медиаторному механизму. Композитный материал включает ГОД, высокодисперсный коллоидный графит (ВКГ), Фц и нафион, что позволило получить электронопроводящую матрицу с высокоразвитой поверхностью, обеспечить эффективный транспорт реагентов в зону реакции и стабильные характеристики композитного материала. Способ сопряжения ферментативной и электрохимической реакций, т.е. обеспечение эффективного транспорта электронов от активного центра ГОД на электрод – медиаторный, при этом фермент и медиатор были иммобилизованы на поверхности электрода. В качестве медиатора — акцептора электронов – использовали ферроцен. При окислении органического субстрата – глюкозы, ферроцен восстанавливается, а затем окисляется на электроде.

Если кому-то интересно, я могу подробно описать процесс получения покрытия электородов, но за этим лучше пишите в личку. А в топике я просто опишу полученную структуру.

1. АД-100.

2. лакказа.

3. гидрофобная пористая подложка.

4. нафион.

После того, как электорды получены мы перешли непосредственно к экспериментальной части. Вот так выглядела наша рабочая ячейка:

1. электрод сравнения Ag/AgCl;

2. рабочий электрод;

3. вспомогательный электрод — Рt.

В опыте с глюкозооксидазой — продувка аргоном, с лакказой — кислородом.

Восстановление кислорода на саже в отсутствии лакказы происходит при потенциалах ниже нуля и происходит в две стадии: через промежуточное образование перекиси водорода. На рисунке представлена поляризационная кривая электровосстановления кислорода лакказой иммобилизованной на АД-100, полученная в атмосфере кислорода в растворе с рН 4,5. В этих условиях устанавливается стационарный потенциал близкий к равновесному кислородному потенциалу (0,76 В). При потенциалах катоднее 0,76 В на ферментном электрода наблюдается каталитическое восстановление кислорода, которое протекает по механизму прямого биоэлектрокатализа непосредственно до воды. В области потенциалов катоднее 0,55 В на кривой наблюдается плато, которое соответствует предельному кинетическому току восстановления кислорода. Величина предельного тока составила около 630 мкА/см2.

Электрохимическое поведение композитного материала, на основе ГОД нафиона, ферроцена и ВКГ, исследовали методом циклической вольтамперометрии (ЦВА). Состояние композитного материала в отсутствии глюкозы в фосфатно-буферном растворе контролировали по кривым заряжения. На кривой заряжения при потенциале (–0,40) В наблюдаются максимумы относящиеся редокс-превращениям активного центра ГОД – (ФАД), а при 0,20-0,25 В максимумы окисления и восстановления ферроцена.

Из полученных результатов следует, что на основе катода с лакказой, в качестве катализатора кислородной реакции, и анода на основе глюкозооксидазы для окисления глюкозы, существует принципиальная возможность создания биотопливного элемента. Правда на этом пути есть множество препятствий, например пики активности ферментов наблюдаются при разном pH. Это привело к необходимости добавлять в БТЭ ионообменную мембрану.Мембрана позволяет пространственно разделить реакции, протекающие в электродных отделениях элемента, и в тоже время обеспечивает обмен протонами между ними. В анодное отделение поступает воздух.

Введение глюкозы в биотопливный элемент, содержащий глюкозооксидазу и медиатор, приводит к возникновению потока электронов от фермента к аноду через медиатор. По внешней цепи электроны идут к катоду, где в идеальных условиях в присутствии протонов и кислорода образуется вода. Результирующий ток (в отсутствие насыщения) пропорционален добавке скоростьопределяющего компонента — глюкозы. Измеряя стационарные токи, можно быстро (5с) определить даже малые концентрации глюкозы — до 0,1 мМ.

К сожалению довести идею этого БТЭ до практического внедрения мне не удалось, т.к. сразу после 11 класса я пошёл учиться на программиста, чем усердно занимаюсь и сегодня. Спасибо всем, кто осилил.

Источник