Ретро-компьютер 2000. В поисках лучшего Pentium 3. Часть первая

Заимев себе два ретро-компьютера (ноутбук на Pentium-120 и 486DX2-66 с VLB-шиной), решил собрать третий, чтобы закрыть все интересующие меня периоды.

Хотелось что-то времён Windows 98 и начала эпохи Windows XP. Для себя я решил использовать термин «Ретро-компьютер 2000» — просто дата красивая. Как и многие, я сперва решил собрать систему на Tualatin-1400 — как последнем и самом быстром Pentium3.

Сперва думал собирать с упором на компактность, даже добыл Dell’овский десктоп под это дело. Но в процессе захотелось иметь ещё и ISA для того, чтобы была возможность поставить какую-нибудь старенькую звуковушку. Или вообще любое ISA’шное оборудование. Это несколько поменяло концепцию, 815 чипсет перестал устраивать. Выбирать надо было между 440BX и Via Apollo Pro. Первый мне не хотелось из-за потенциальной нестабильности на 133 шине, второй же отличался повышенной глючностью. Но зато на нём была шина ISA. В итоге стал искать материнку на ApolloPro с поддержкой туалатинов.

При очередном просмотре барахолок я увидел материнскую плату Gigabyte 7IXE4 под Socket A. Это была материнка первого компьютера, который я собрал полностью сам — на свои деньги и из того, что мне хотелось, а не из того, что подвернулось под руку. Соответственно, концепция изменилась ещё раз — нафиг этот Pentium3, если можно собрать компьютер на Athlon’e? Потому что ретро-компьютеры — они всё же в первую очередь не про производительность, а про эмоциональный отклик.

В итоге решил собрать компьютер на базе Gigabyte 7IXE4 с процессором Athlon Thunderbird. После сборки мне стало интересно, лучше он или хуже, чем Pentium 3 Tualatin-1400S. Ну и для кучи решил проверить ещё парочку актуальных конфигураций того же времени — Ahtlon XP 1700+ (который работал почти на той же частоте, что и P3 — 1466) и Pentium 4 Northwood, который вышел одновременно с Tualatin 1400. Ну и разобраться, кто тут лучший Pentium 3.

Сперва опишу основного «претендента» — учитывая то, что это относительный «компьютер мечты», про него можно сказать много, пройдясь по всем комплектующим. Потом опишу конкурентов, а потом уже погоняю разные тесты.

Материнская плата

Начну с платы, раз уж она сподвигла меня отказаться от P3. Gigabyte 7IXE4 — это плата под SocketA на чипсете AMD 750 Irongate — примерном аналоге интеловского 440BX. Синхронный, частота шины 100MHz, AGP 2x (только 3.3В), память PC100, UDMA66. Когда я покупал эту материнку где-то в первой половине 2001 года, она уже была на грани устаревания. В VIA KT133 были AGP 4x, поддержка до 1.5 гигабайт оперативки, встроенный звук. Но, как уже сказал, за чипсетами VIA тянулась слава глюкодрома, плюс я был бедный студент, потому был стеснён финансово и сэкономить десятку-другую баксов было всегда приятно, а платы на AMD750 стоили подешевле. С тех пор экономия на материнках мне не раз аукалась, но это уже другая история.

Достоинства 7IXE4 для ретро-компьютера:

- Абсолютно дубовая и стабильная. Я вообще не помню, чтобы у меня были с ней какие-то проблемы.

- Целых 2 ISA.

Недостатки:

- Трёхвольтовый AGP. Нельзя устанавливать последние видеокарты, которым нужно 1.5В.

- Максимальный объём памяти — 768 мегабайт.

- Частота шины в 100 мегагерц и поддержка процессоров только до Athlon Thuderbird. AthlonXP и соответствующие Duron’ы полноценно тут работать не будут.

Первый недостаток в интересующем меня временном промежутке и не недостаток вовсе. Чистые 1.5В платы появились сильно ощутимо позже. Но если собирать максимально универсальную систему, то и AGP надо брать «универсальный».

Второе в актуальное время особой проблемой не было, но сегодня если пытаться запускать Windows XP SP3, то памяти будет не хватать. С другой стороны, в 815 чипсет можно вообще только 512 мегабайт поставить, а BX, хоть и поддерживает до гигабайта, очень капризен к памяти и набрать этот гигабайт может быть довольно сложно. Потому, если всерьёз хочется иметь на s370 или SocketA побольше памяти, то надо смотреть на VIA’шные чипсеты.

Третье может быть проблемой при запуске игр и программ, требующих SSE. Хотя, по слухам, были патчи биоса, которые добавляли поддержку процессоров с SSE, на досуге я хочу в эту сторону посмотреть.

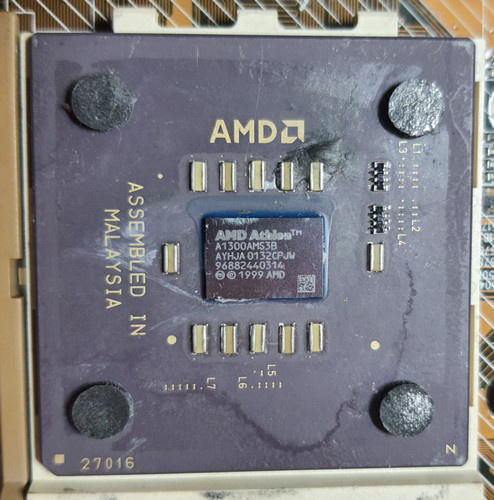

Процессор

В то время у меня на этой материнке стоял AMD Duron (покупалась она с Duron 700, но в конце «жизни» стоял уже 1200).

Топовый Athlon Thunderbird был 1400MHz, но топовые ретро-процессоры в наше время редки и дороги, потому обычно гораздо проще и дешевле взять предтоповый, что я и сделал.

Athlon Thunderbird 1300B. Базовая частота 100MHz, множитель 13, размер кэша 2 уровня — 256 килобайт, напряжение 1.75В, TDP 70W.

- Нет поддержки SSE. Только MMX и 3D Now! В актуальное время было не особо важно, но сейчас даже браузер без SSE не запустить.

- Большое энергопотребление, причём по линии 5В. Современные блоки питания по 5В максимум 20А выдают, а то и меньше — вне зависимости от мощности. То есть получается где-то 100 ватт (в идеале, КПД никто не отменял), из которых около 70 отберёт процессор, а на всё остальное останутся копейки. Вопрос решается древним БП, где бывало 30-35А по пяти вольтам.

Как выше написал, я хочу поковырять биос на предмет поддержки более новых процессоров, может быть получится воткнуть что-то менее жрущее и имеющее SSE. Смотрю на Duron Applebred.

Оперативная память

В итоге, конечно, я поставлю сюда 3*256MB PC133 SDRAM, но пока что на время тестов будет стоять 512 — чтобы везде было одинаково.

Видеокарта

«Базовой» видеокартой я решил всё же взять Geforce4 4200. Хотя под настроение могу ставить Geforce3, Voodoo4 или вообще Matrox G400. Хотя, конечно, надо бы для коллекции добыть что-то типа Radeon 8500. Radeon 9200 у меня есть, но это несколько не то.

Звуковая карта

Звуковую карту тоже можно менять под настроение, но основной я назначил Audigy 2 Platinum — с панелькой в пятидюймовый отсек.

А на подхвате оставлены Diamond Monster Sound MX300 для A3D, Yamaha 754 для ностальгии и XG-Midi и AWE64 в качестве ISA’шной платы.

Жесткий диск

В плане носителей информации я, в первую очередь, исхожу из удобства, а не из аутентичности. Шум древних жестких дисков мне совершенно не нравится, потому поставил SSD через переходник IDE-SATA. Объём лучше всего было бы в районе 60-80, но мельче 120 у меня под рукой ничего не оказалось.

Оптический привод

Тут хотелось что-то внешне интересное. Перебирал разные варианты и в итоге остановился на Philips DVDR1640. У него довольно нестандартная лицевая панель, плюс интересная индикация активности. Он на пару лет моложе всего остального.

Корпус

Если уж ностальгировать по полной, то и корпус тоже хотелось тот самый — Inwin A500.

Как ни странно, он ещё довольно популярен. Со стороны — обычный ATX с вертикальным расположением БП. Но с одной особенностью — выдвижной лоток для материнской платы, на котором можно собрать всю систему, а затем воткнуть в корпус и подключить кабеля.

Конечно, более современные корпуса с горизонтальным БП, не закрывающим материнку, удобны и без такого лотка. Но в те времена такое решение казалось лучше снимания блока питания для доступа к процессору. Хотя тут конструкция корпуса и не позволит до процессора добраться даже при снятом БП.

В целом, решение интересное, но практичность оказалась меньше, чем казалось изначально. Потому в своё время я без неприятных эмоций переехал в Linkworld’овский корпус с БП над материнкой. Пусть он был более картонный, зато копаться было удобнее, не приходилось кабеля лишний раз выдёргивать. Но блок питания, конечно, переставил из inwin’a. Потом уже купил Chieftec Dragon — там была и нормальная сталь, и удобные внутренности. А компьютер в A500 у меня ещё какое-то время домашним сервером работал.

Остальное

Дисковод — не то, чтобы нужен, но в то время ещё был обязателен.

Контроллер USB2 — это и дополнительные порты, и уже более-менее пристойная скорость передачи данных относительно USB1.

Сетевая плата — вечный realtek. Они просто работают. Ну или не работают. Хотя может попробую 3com 905, если заведётся.

На этом пока всё. В следующей части кратко распишу другие тестируемые платформы, благо там меняться будут только процессоры да материнские платы. А в третьей части прогоню несколько тестов и попытаюсь оценить все варианты как с точки зрения ретро, так и с точки зрения «того времени».

Источник

Ретро-компьютер в корпусе NLX

В девяностые на компьютерном рынке было очень много производителей, очень много форматов и очень много попыток сделать новый стандарт чего-нибудь. Обычно получалось как на той карикатуре.

С год назад мне достался компьютер где-то конца девяностых в очень компактном корпусе. Это не первый компактный компьютер из тех времён, который я встречаю, но это была первая встреча с форм-фактором NLX — попыткой создать новый стандарт компактных корпусов.

Расскажу немножко про формат, а потом и про сам компьютер.

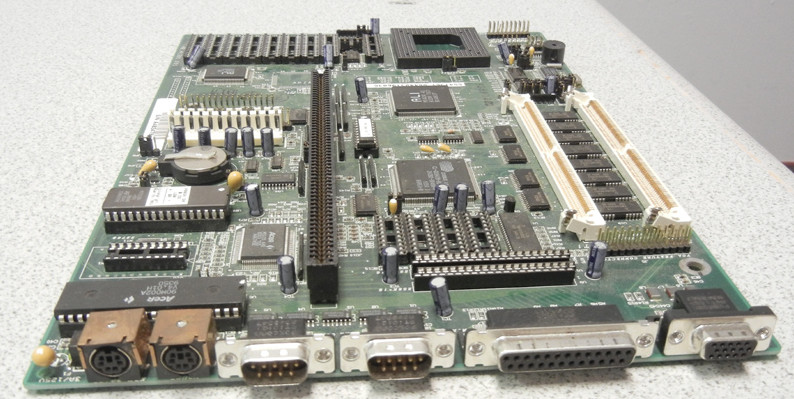

Предшественником NLX был формат LPX — Low Profile Extended. Он был изначально предложен Western Digital, принят производителями, но официально не оформлялся. Как правило, размеры материнской платы были 300х229мм (13х9 дюймов), контроллеры ввода-вывода были интегрированы — не самое частое решение для массового рынка в начале и середине девяностых, слоты расширения находились на райзер-карте, по питанию материнки были совместимы с AT.

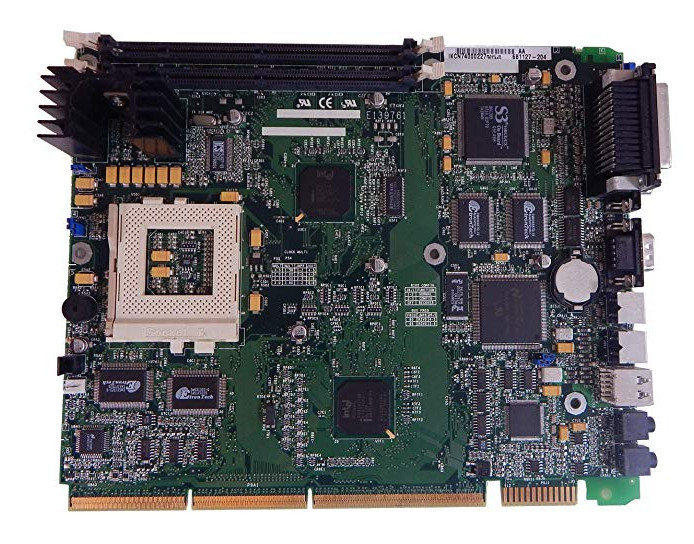

Материнские платы LPX:

Корпус LPX с материнской платой (отсюда).

Когда вышли процессоры Pentium II в слотовом исполнении, стало понятно, что в LPX их засунуть будет сложновато. И с местом проблемы — учитывая райзер посреди платы, и с вентиляцией. Потому умные люди из Intel, IBM, DEC и т.п. решили разработать полноценный стандарт на замену LPX. И оригинально назвали его New Low Profile eXtended, или NLX.

За два года с 1997 по 1999 было разработано несколько ревизий стандарта, от 1.2 до 1.8, потому что всё менялось очень быстро. Внедрение AGP, блоки питания АТХ, возврат Intel’a на сокеты со слотов… Описание NLX версии 1.8.

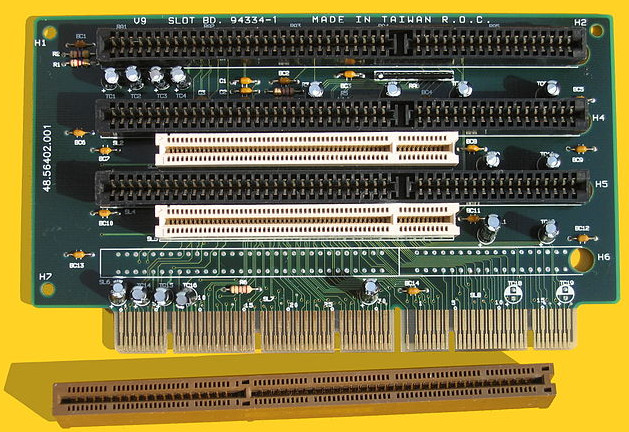

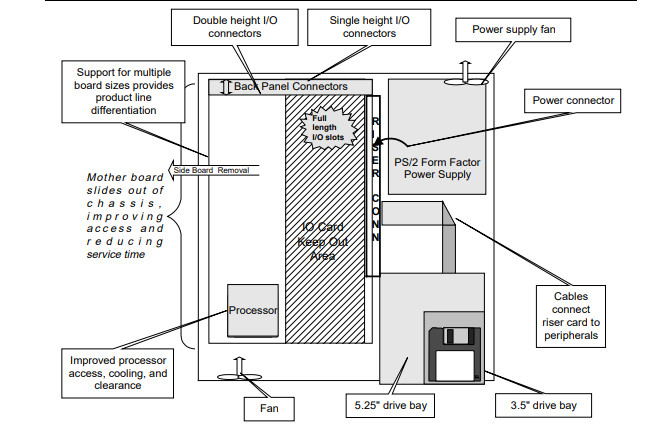

Основное идеей был перенос с центра райзер-карты на правую сторону материнской платы, а так же вынос на неё слотов расширения — для того, чтобы превратить саму материнку во что-то типа карты расширения, чтобы её можно было менять без отключение периферии.

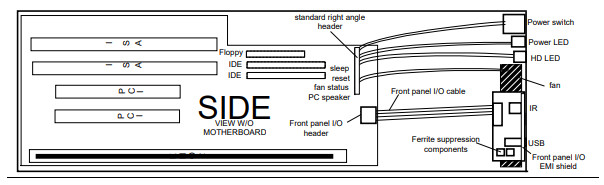

Порты ввода-вывода предлагалось оставить на материнке, как и в LPX, так же на материнке оставались процессор, память и контроллеры. А все внутренние разъёмы и слоты расшрения (PCI, ISA) переносились на райзер-карту.

Если смотреть сверху, то примерно так должно было выглядеть — всё подключается к райзеру, включая блок питания.

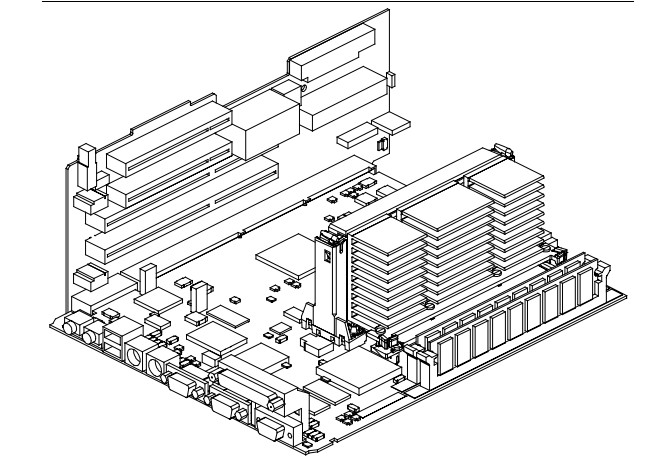

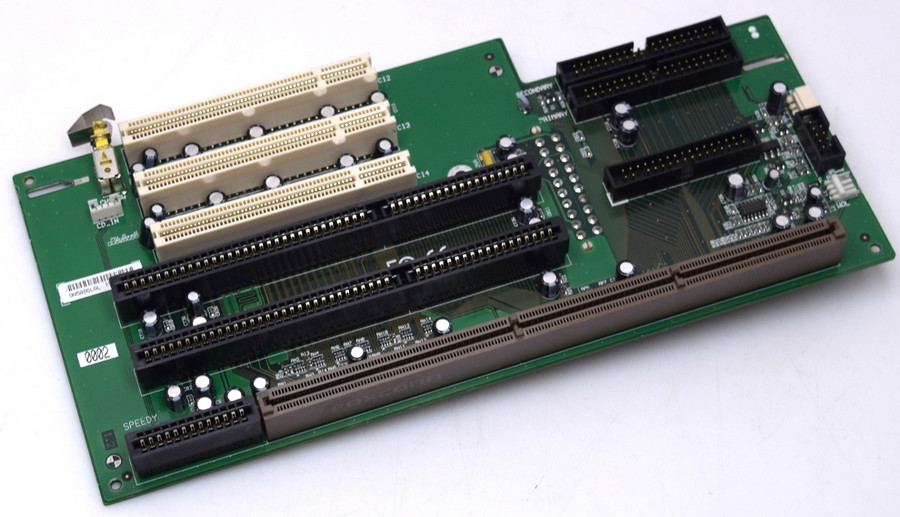

А это более подробный вид райзер-карты со стороны материнки. Внизу длинный слот, в который втыкался такой же длинный разъём с края материнской платы, а на самом райзере уже размещались слоты расширения и все внутренние коннекторы — кнопки, индикаторы, устройства хранения данных.

Если хочется подробностей, то ссылку на описание формата я дал выше.

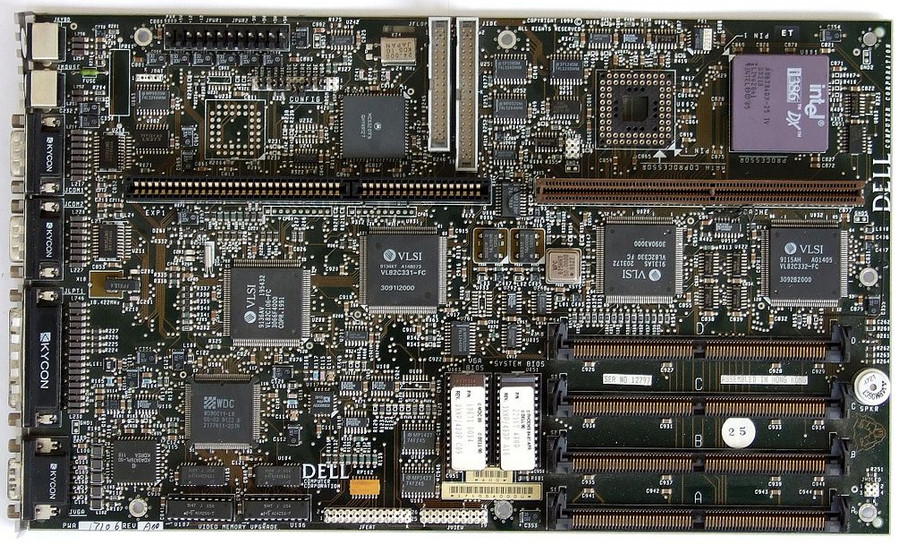

Материнка NLX Socket 7 (IBM Socket7 IKCN74000227 NLX Motherboard 681127-204 — 681127-204)

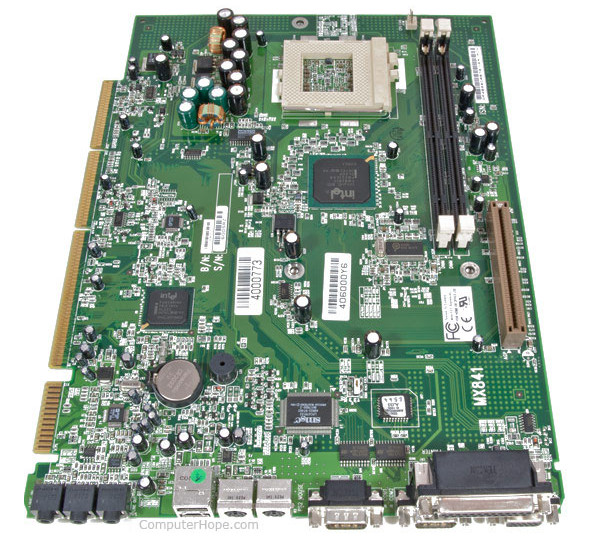

Явно поздняя материнка, с Socket 370 и даже с AGP-слотом. Он не был предусмотрен на райзер-карте, потому пришлось воткнуть его с другой стороны материнки. При этом для его использования явно нужен был более новый корпус, потому что в ранних корпусах тоже не было предусмотрено место для карты расширения с этой стороны.

IBM’овский «полноразмерный» NLX-корпус. Отсюда.

Можно видеть, куда предлагалось ставить AGP-плату. Но это должна была быть специально обученная плата, «зеркальная» относительно стандартных.

На ютубе есть неплохой обзор позднего компьютера стандарта NLX — Socket 370, весь на защелках, очень просто и быстро разбирается.

Не взлетело оно по двум основным причинам, как мне кажется. Во-первых, крупнейшие производители (типа Dell) не приняли стандарт и использовали свои проприетарные стандарты. Во-вторых, как уже сказал, в те времена постоянно что-то новое изобреталось и стандарт просто не мог угнаться за всеми новшествами. Вариации ATX оказались гораздо более гибкими и живучими.

Компьютер

Возвращаясь к моему компьютеру. Верхнему. Нижний в ретро ещё не перешёл, там Pentium D — вполне актуальная машинка.

ТТХ

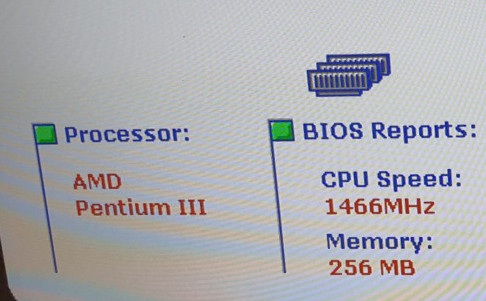

Процессор: Pentium III EB 1000@750. Даунклок не от хорошей жизни, а от BX-чипсета, который в случае кучи интегрированного железа тяжко гонится, а официально только на 100 MHz по шине работает.

Оперативная память: 512 мегабайт SDRAM DIMM, 2*256. Чисто теоретически чипсет держит гигабайт, но у меня нет диммов на 512, которые тут заведутся. Имеющиеся — не работают.

Видеокарта: встроенная ATI 3D Rage Pro Turbo 8MB, висит на AGP.

Звуковая карта: встроенная ESS Solo-1 1938.

Хранение данных: Жесткий диск 80GB IDE, оптический привод — ноутбучный DVD-RW Phillips какой-то там.

Операционная система: Windows 98SE. XP можно, но зачем?

Сам по себе стандарт тут ещё явно в раннем его исполнении — можно сравнить с Gateway из видеоролика выше.

Впереди — дисковод, оптический привод, кнопки — включая регулировку громкости, парочка USB-портов, аудиоразъёмы и окошко ИК-порта. Только окошко, сам порт не распаян.

Сзади видно пару слотов расширения и интегрированные порты. PS/2, COM, LPT, VGA, сеть, два USB и звук.

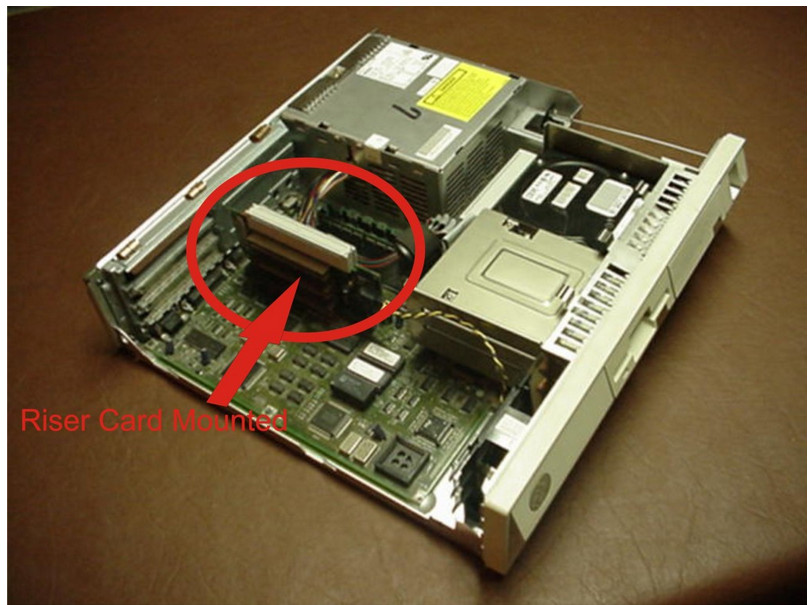

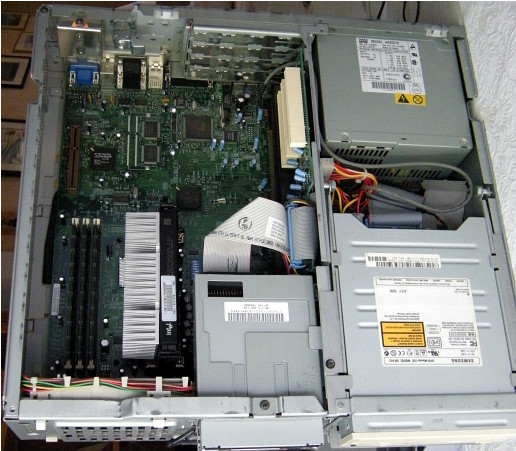

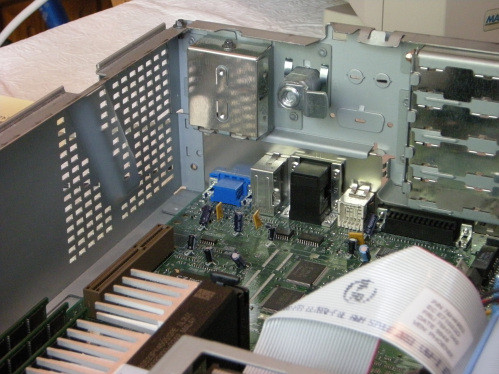

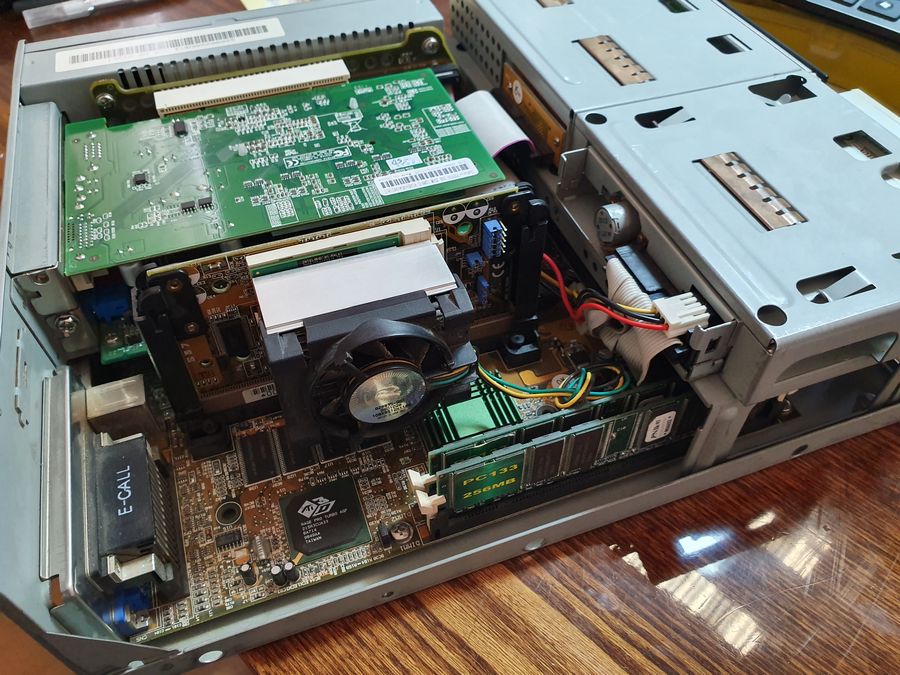

Внутренности. По сравнению с Gateway — очень много кабелей.

Сама материнка всё же без кабелей, принцип подключения всего к райзеру соблюли. Но прикручивается прямо к днищу корпуса, никаких выдвижных поддонов.

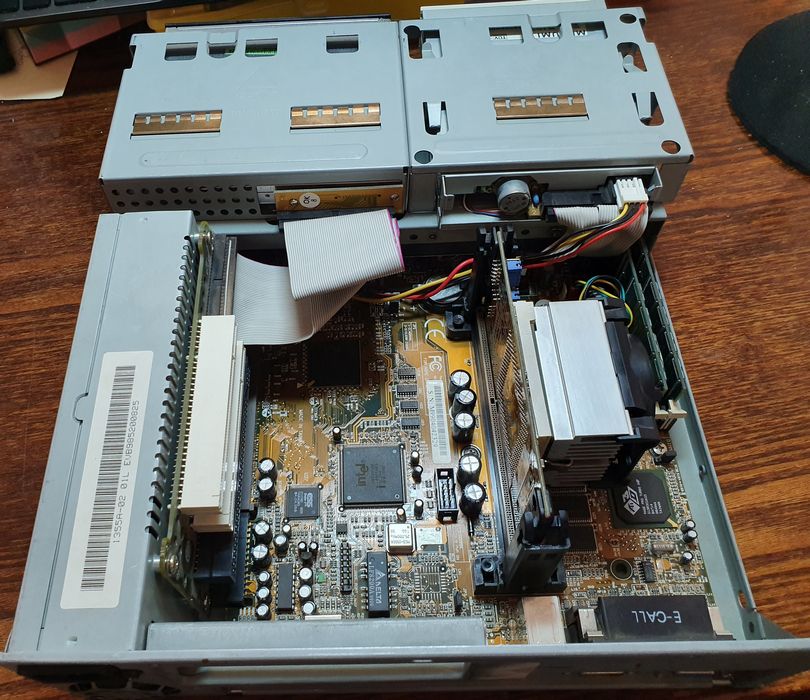

Райзер. Два PCI, один совмещённый с ISA, разъём для ноутбучного оптического привода, стандартный IDE и слегка за кадром разъём для дисковода.

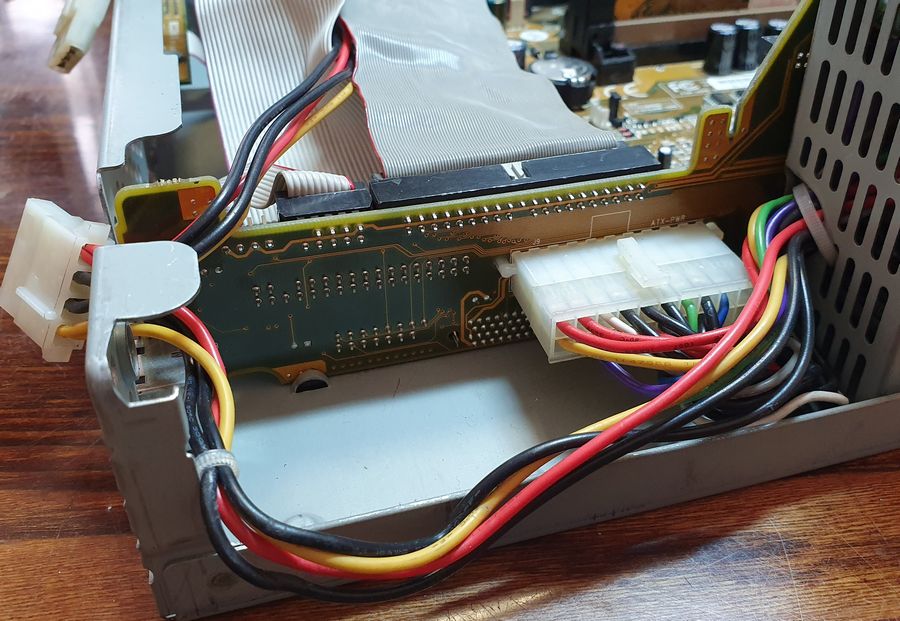

Блок питания со стандартным АТХ-разъёмом, тоже подключается к райзеру.

Крепление накопителей. Жесткий диск внизу, место только под один есть.

Установленное в корпус. Над USB виднеется место, где должен быть ИК-порт. Он даже на плате нарисован, не припаян просто.

Апгрейд

У меня есть привычка пытаться максимально заапгрейдить все компьютеры, с которыми постоянно имею дело. С современными это не всегда прокатывает, потому что там максимум недостижим без серьёзных затрат, а со старыми машинками это вполне реально в силу того, что они ограничены сверху и лимит этот часто достижим за небольшую сумму. Ну или если он дорог, то можно поставить «максимум минус один», по производительности разница минимальная, а по цене может в несколько раз быть.

Видео

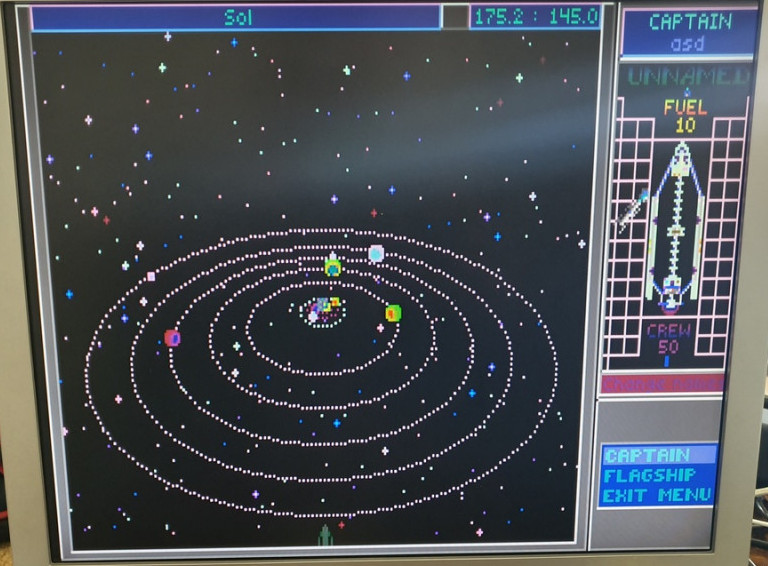

В данном компьютере, в первую очередь, не устраивала видеокарта. Во-первых, даже в актуальные времена об Rage Pro не вытер ноги только ленивый. В quake3 в 800х600/32 бита — 10 кадров в секунду. Во-вторых, проблемы с досовскими играми. Оно извратило даже Starcon2:

Сперва думал о том, чтобы поставить 3Д-ускоритель, благо у меня парочка Voodoo2 имеется, но, во-первых, мало места — пришлось бы пилить корпус.

Во-вторых, всё же хотелось заиметь цифровой выход — DVI или HDMI. Ну и в-третьих, смотри на Starcon2. Нельзя же так.

Так что надо было искать достойную видеокарту для PCI. Лучшим вариантом, конечно, была бы какая-нибудь Voodoo3-5 на PCI, но там было туго с DVI, да и цена вопроса не радует, их уже антиквариатом считают и вполне могут заломить несколько сотен долларов — тем более за PCI-варианты.

Перебрав аутентичные и не очень варианты, в итоге остановился на Geforce FX5500 PCI. Китайцы их до сих пор выпускают, производительности хватит за глаза и за уши, драйвера есть под все ОС тех лет кроме разве что 3.1, но там можно стандартный SVGA использовать.

Описывать саму покупку не буду, делал уже на mysku.

В итоге всё удачно завелось, старкон приобрёл свою оригинальную расцветку, а квейк3 показал 66 fps.

Из всех PCI-звуковушек, встроенная тут ESS Solo-1, пожалуй, одна из самых беспроблемных в плане работы под чистым DOS — достаточно загрузить драйвер. Но она работает только как Sound Blaster Pro, а мне хотелось ещё и какой-никакой MIDI-иметь, а не одним только FM-синтезом обходиться.

Конечно, у меня есть AWE32, но сюда он не влезет от слова вообще:

Ещё у меня есть Monster Sound MX300 и ESS1868 — на них можно прицепить дочернюю плату с WaveTable. Но дочерней платы у меня пока нет, хотя думаю про DreamBlaster какой-нибудь — он не особо дёшев, но зато легко найти в продаже, в отличие от аутентичных модулей. Но это не горит.

В итоге вопрос решился сам собой — в вышеупомянутом обзоре FX5500 я пожаловался на то, что AWE32 не лезет и я хочу AWE64 — и мне его подарили. Конечно, для полного счастья хотелось бы Gold, но дарёному коню зубы не смотрят. И так неплохо вышло. Но очень тесно.

Всякое разное

В принципе, можно попытаться найти процессор помощнее — либо коппермайн на 100 шине, либо попытаться перепаять туалатин, у меня валяется Celeron 1300.

Ещё, если бы было желание сделать этот компьютер основной ретро-машиной, то можно было бы заменить жесткий диск на какую-нибудь флэшку, а вместо дисковода поставить эмулятор. Но пока ещё не решился — есть делловский системник, который хочу в таком качестве использовать.

А этот пока ляжет на полку как кусочек истории.

Источник