УКВ эхо-репитеры

Статья кратко знакомит читателей с принципами работы ретрансляторов, дает объяснение необходимости их использования. Рассказывает об одном из наиболее простых способов организации радиосети ̶ постройке эхо-репитера.

Рассчитано на эрудированного читателя, знакомого с радиосвязью не только в пределах школьной программы.

С тех самых пор, как Министерство связи, тогда еще Советского союза, определило порядок приобретения и регистрации средств радиосвязи гражданского назначения, началась эра радиофикации граждан нашей

огромной страны. Первым диапазоном, выделенным для личной радиосвязи, стал так называемый CB-диапазон (от англ. Citizen Band ̶ гражданский диапазон), иногда еще называемый диапазоном 27 МГц. Сейчас в нем работают разве что службы такси, да несколько охранных структур. Низкая частота излучения не позволяет строить малогабаритные антенны, ввиду их неэффективности. А потому портативной аппаратуры на этот диапазон практически не встречается.

Следующим прорывным шагом было выделение для гражданской связи диапазона 433 МГц, а позднее и 446 МГц. Первый более широкий, имеет 69 частотных каналов. Второй всего восемь. На такой частоте уже реально сделать эффективную антенну, размер которой не превышает, как правило, 17 см. Да и радиоэлектроника сильно изменилась в сторону уменьшения габаритов аппаратуры. Сейчас лучшие представители носимых радиостанций по размерам не больше мобильного телефона.

В настоящее время такие радиостанции продаются тоннами: в специализированных магазинах, в спортивных и туристических отделах, в салонах мобильной связи. Много аппаратуры везут из Китая. Не буду сейчас останавливаться на номенклатуре, для этого посвятим отдельную статью. Радиосвязь стала мобильной, удобной, доступной и бесплатной ̶ регистрации такие устройства не требуют.

Радиостанциями диапазона 433 МГц пользуются охранники, монтажники, геодезисты, строители, охотники, туристы и еще туева хуча нородонаселения. Малый радиус действия станций позволяет одни и те же частотные ресурсы использовать многократно. То есть на одном канале могут одновременно разговаривать несколько групп людей. Причем совершенно не мешая друг другу. Как правило, это всех устраивает.

Бывает, что не всех. Иной раз необходимо охватить связью большой район, или даже целый город. И тут начинаются проблемы. С уровня земли радиостанции редко работают с дальностью большей 3-5 километров, да и то не всегда гарантированно. Тем более диапазону 433 МГц вообще присущи резкие

замирания сигнала (чуть повернулся ̶ и связи нет). И вот тут начинается. Стационарные антенны на крышах домов, автомобильные на магнитах, направленные «волновые каналы». С внешней антенной радиостанции

начинают работать далеко, но получается, что абонент с антенной на крыше оказывается привязанным к своему дому. Что не айс. Ведь хочется чтобы маленькая станция на поясе всегда была слышна всем и всех слышала. И тут ей на помощь приходят ретрансляторы.

Принцип работы ретранслятора прост: принять сигнал и передать его. В реал-тайм ретрансляторах сигнал передается в тот же момент времени, в который принимается. Чтобы исходящий сигнал не мешал входящему, используют разделение частот приема и передачи: сигнал передается на частоте отличной от той, на которой принимается.

Расположенный на высоком здании, сопке, горном пике ретранслятор сможет обеспечить качественное радиопокрытие довольно большой территории. И с маленькой станции станет возможным общаться со всеми абонентами, настроенными на данный канал. Даже в движении.

В отличие от принципа, аппаратная реализация реал-тайм ретранслятора довольно сложная техническая задача. Как-нибудь я расскажу о создании такого девайса.

Часто нет возможности построить полноценный ретранслятор. Причины могут быть разные ̶ дороговизна оборудования, отсутствие дополнительных частотных ресурсов (напомню, нужно иметь две частоты), невозможность установки громоздкого антенного оборудования и прочие. А надежная связь требуется кровь из носу. В таких случаях на помощь приходит устройство под названием эхо-репитер. Часто его называют симплексным ретранслятором. В обиходе используются и сленговые названия ̶ репа, эхо-репа, попугай.

Принципиально от реал-тайм ретранслятора эхо-репитер отличается тем, что прием и передача сигнала происходят не одновременно, а по очереди. Сначала прием, затем передача. В таком случае частоты приема и передачи можно не разделять.

Рассмотрим составные части эхо-репитера и логику его работы. Сигнал, принятый антенной, по антенному кабелю (в технике связи называемому фидером) поступает на вход радиостанции, настроенной на определенную частоту. В этот момент включается цифровой магнитофон и записывает то, что идет из эфира. Как только сигнал пропадает, радиостанция переходит на передачу, а магнитофон в режим воспроизведения записанного сообщения. Для абонента это выглядит как повтор того, что он только что произнес в эфир.

Безусловными минусами такого режима являются усложнение связи, удлинение времени переговоров вдвое, ограниченность времени записи магнитофона. Однако при определенном навыке повторы даже помогают

̶ становится точно известно, какого качества сигнал дошел до ретранслятора. К тому же постройка эхо-репитера дело несложное и довольно доступное.

Таким образом, группа людей, объединенных общим интересом, принимая некоторые неудобства в проведении радиосвязей, может довольно быстро построить эхо-репитер и начать пользоваться им. Конечно, стоит принять во внимание, что законность таких девайсин пока вообще никак не определена, то есть они ни разрешены, ни запрещены. В ряде случаев органы надзора просто закрывают глаза на такие устройства, если вообще узнают про них.

Теперь об аппаратном составе девайса. По идее, ретранслятор должен иметь внешнюю антенну, надежную станцию и качественное электропитание. В качестве «мозгов», превращающих обычную радиостанцию в ретранслятор, можно применить как аппаратные, так и программные решения. К первым относятся встраиваемые платы ITEC 806-25, внешние блоки ER-310 и самодельные на микросхемах записи звука. Ко вторым ̶ специальные программы, запускаемые на ПК. В крайнем случае, например для поддержки связью туристической группы, можно просто повесить портативную станцию на высоком дереве. Вариантов компоновки может быть много, все зависит от квалификации установщика.

Рассмотрим самый простой вариант эхо-репитера. Он был многократно протестирован в реальных условиях и доказал свою надежность.

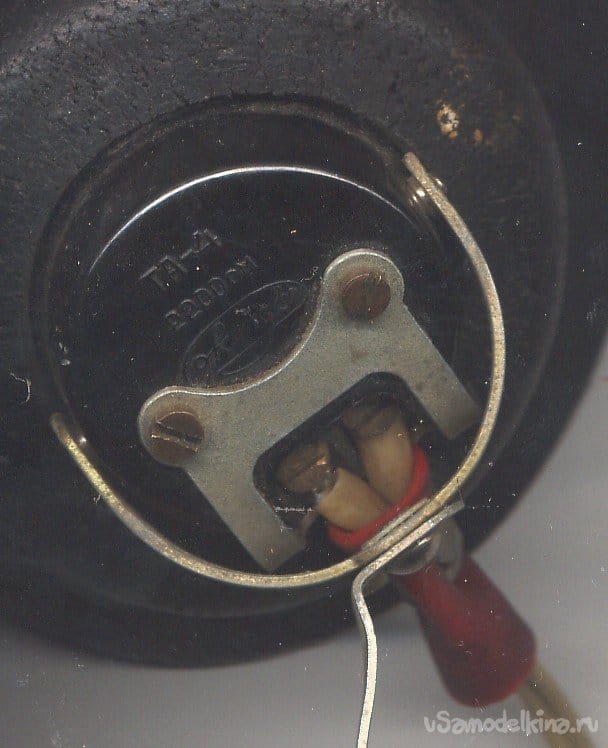

В качестве радиостанции взят аппарат Icom F4-GT со стандартным аккумулятором и плата ITEC 806-25. Плата вставляется в специальный слот, расположенный в недрах станции. Активируется она с помощью специальных настроек в самой станции. Все! Можно применять со штатной антенной, а можно воспользоваться переходником и подключить внешнюю, например четвертьволновый штырь. Именно в такой комплектации эхо-репитер на горе Хез обеспечивал группу туристов на Арахлее связью с Читой (Забайкальский край). Стоимость данного комплекта составляет примерно 12000 рублей.

Сейчас эхо-репитеры работают в различных сферах жизни, обеспечивая надежной связью большое количество людей, являясь подчас единственным средством связи. Но по мнению автора все же становятся архаизмом и постепенно вытесняются реал-тайм ретрансляторами. О постройке одного из них ̶ в следующих статьях.

Фотографии с походов, связанных с установкой в сибирской тайге подобных ретрансляторов можно просмотреть по ссылке. Там же можно прочесть некоторые подробности не отраженные в данном посте и ознакомиться с другими нашими DIY-проектами.

Источник

Приставка для диапазона 433 мГц

Хочу рассказать о своей самоделке. Я занимаюсь системами радиосигнализации, радиоуправления, передачи данных и радиосвязи. Для ремонта и проверки передатчиков радиосигнализации, телеметрии и радиосвязи диапазона 433 мГц изготовил это устройство.

Диапазон 433 мГц — это специально выделенный диапазон, не требующий лицензии (при соблюдении определённых требований к аппаратуре).

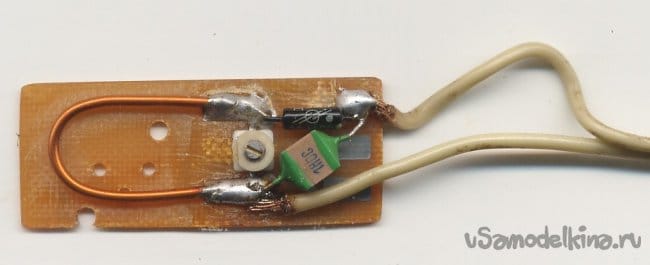

Устройство представляет собой детекторный приёмник, настроенный на диапазон 433 мГц.

Рассмотрим принципиальную схему. Она очень проста и не требует источника питания.

Колебательный контур состоит из катушки L1 и подстроечного конденсатора C1. Контур настроен на частоту 433 мГц. Катушка одновременно выполняет роль приёмной антенны.

Контур достаточно широкополосен, поэтому берёт все каналы данного диапазона.

Наведённый в контуре сигнал выпрямляется высокочастотным германиевым диодом VD1 , фильтруется конденсатором C2 и поступает на высокоомный наушник BF1 или вольтметр, осциллограф.

Применение германиевого диода обусловлено его свойством детектировать более слабые по амплитуде сигналы, чем может кремниевый.

Демодулированный сигнал воспроизводится наушником, на основании этого и показаний вольтметра и осциллографа, можно определить работоспособность проверяемого передатчика. А именно, понять излучает он или нет. Есть ли модуляция несущей ( определяются только амплитудная и импульсная).

В процессе работы, приставка подносится к передатчику и на нём нажимается кнопка передачи команды. На радиостанции – кнопка или тангента. Либо передатчик подносится к приставке. Расстояние между ними должно быть 5 — 10 см.

Необходимо учитывать, что передатчики могут иметь различные виды модуляции. Если это амплитудная (АМ) или импульсная (ИМ), сигнал можно услышать в наушнике и увидеть на экране осциллографа. Если модуляция частотная (ЧМ), фазовая (ФМ) или просто немодулированная несущая, тогда наушник сигнал не воспроизведёт. Определить наличие сигнала на частотах диапазона 433 мГц можно будет подключив к выходу приставки вольтметр постоянного напряжения или осциллограф в режиме с открытым входом ( показывает постоянную составляющую).

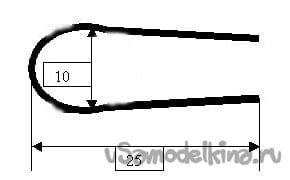

Катушка выполнена из медного эмалированного или посеребрённого провода диаметром 1–2 мм. Её форма и размеры в миллиметрах показаны на рисунке.

Диод VD1 можно заменить на ГД507А, 1Д508А, ГД508А.

Подстроечный конденсатор – любой малогабаритный. При его монтаже на плату, желательно вывод, соединённый с ротором, припаять к нижнему по схеме (минусовому) проводу.

Конденсатор C2 – керамический.

При сборке конструкции все выводы деталей на плате делают короткими. Наушник соединяется с платой любым многожильным проводом.

Необходимо предусмотреть удобное крепление наушника на голове, чтобы обе руки были свободны. Автор применил готовые наушники, использовав один из ник.

Настроенную плату можно поместить в неметаллический корпус.

Источник

Самодельный ретранслятор на 433 МГц

Тема раздела Самодельная электроника, компьютерные программы в категории Общие вопросы; Приветствую, любители FPV! Не обладая широкими фин. возможностями на покупку готового, вот что удумал. В течении полугода, по мере свободного .

Опции темы

Самодельный ретранслятор на 433 МГц

Приветствую, любители FPV!

Не обладая широкими фин. возможностями на покупку готового, вот что удумал.

В течении полугода, по мере свободного времени, бился с очень интересной микрушкой — MRF49XA, это трансивер на три диапазона, 433, 868 и 915 МГц. Умеет передавать и принимать данные на скорости до 256 Кбит/с. Модуляция FSK.

Теперь о деле. Сегодня на конец то победил её окончательно! Давненько было сделано две одинаковых платки, на каждой стоит «она самая» и МК ATmega8, который ею рулит. Так вот, первая макетка шлёт в эфир 10 байт (преамбулу,ключ и ещё 8 байт информации), вторая принимает и если принято без ошибок — зажигает светодиод.

Фото этих плат не покажу, просто нету, не до фото сессии было сегодня, завтра выложу, если не забуду.

Ближе к делу. На этой базе хочу склеить ретранслятор РУ. Планируется такая схема: Аппа на 2,4ГГц передаёт сигнал на свой родной приёмыш, который канал в канал соединяется с ретранслятором, т.е. между аппой и ретранслятором связь беспроводная. А уже ретранслятор, в свою очередь, передаёт этот сигнал на свой приёмник, установленный на модели. Мерить PPM по каналам микроконтроллер уже обучен. Естественно будет и БИНДИНГ и FHSS, дело осталось за малым. Схема на двух транзисторах будет раскачивать ВЧ сигнал до 1Вт от 12 вольт (проверено).

У меня только два вопроса:

1) Как работает этот FHSS? скачет тупо по каналам с увеличением частоты на одинаковый шаг в сторону увеличения/уменьшения или псевдо-выбор частоты или сначала «слушает» выбранный канал и если там «чисто» — встаёт на него? как лучше реализовать?

2) Нужно ли делать кнопочку ограничения вых. мощности, скажем до 100-200 мВт?

Последний раз редактировалось Евгеньич; 25.06.2014 в 00:57 .

Источник

Еще раз о передатчиках и приемниках 433 МГц

Простейший комплект из приемника и передатчика ISM-диапазона 433 МГц завоевал заслуженную популярность в среде любителей электроники. Комплекты дешевы (даже в «Чипе-Дипе» их можно купить рублей за 300, а на Ali, говорят, вообще за полтинник), просты и надежны. Кроме того (о чем вы, возможно, не подозреваете), это самый дальнодействующий и проникающий способ беспроводного обмена данными — сигнал на частоте 433 МГц куда лучше проходит через препятствия и действует на более далеком расстоянии, чем в популярном диапазоне 2,4 ГГц (433 МГц полностью задерживаются стенкой в полметра бетона, а Wi-Fi умирает уже на 10 сантиметрах). Допускаю, что недавно появившиеся модули MBee-868, будучи снабженными соответствующей (направленной) антенной, «стреляют» дальше, но они как минимум на порядок дороже, сложнее в подключении, требуют управления энергосбережением и предварительной настройки. И вдобавок частота 868 МГц вдвое хуже проходит через препятствия (хотя, конечно, несравненно лучше частоты 2,4 ГГц).

О приемниках-передатчиках 433 МГц написано очень много (в том числе и на хабре, конечно). Однако, правильно включать в схему этот комплект по какой-то странной причине, кажется, не умеет никто. Когда я в который раз прочел вот тут, что комплект «принимал на 8-ми метрах в пределах прямой видимости, 9-ый метр осилить не удалось», мое терпение лопнуло. Какие еще 8 метров?! В 40-50 я бы поверил, хотя в реальности, наверное, дальность еще больше.

Стоит заметить, что я далее решаю задачу создания линии для передачи произвольных данных, а не просто управления какими-нибудь умными розетками или мотором модели катера. Моя задача сложнее, но все-таки расстояние надежной работы у меня оказывается гораздо больше. Причем в такой задаче важно не только и не столько расстояние в пределах прямой видимости (оно может служить только для сравнения), сколько способность проникать через различные препятствия.

У меня такой комплект работает за городом на расстоянии примерно 25-30 метров под острым углом к бревенчатой стенке, так, что на пути сигнала оказывается примерно метр (в сумме) стен и перегородок, причем частично экранированных фольгированным утеплителем. На гораздо меньшем расстоянии, почти прямо за стенкой, WiFi уже полностью теряет сигнал. В городе сигнал добивает от одного конца трехкомнатной городской квартиры к другому через две межкомнатные перегородки, а также с балкона, где по прямой линии между передатчиком и приемником не менее 80 сантиметров кирпичной кладки и гипсолитовая перегородка. Никаких более дорогих вариантов комплектов, упомянутых в приведенном обзоре, я не употреблял.

Дополнительный плюс комплекта в том, что в паузах передатчик не потребляет ничего, причем без всяких специальных режимов Sleep, просто по принципу своего устройства (ток потребления в покое сравним с токами коллекторной утечки запертого транзистора, то есть порядка 100 нА).

Давайте разберемся, в чем тут подводные камни.

Подключение передатчика

Передатчик (он носит название FS1000A), как мы видим из его схемы ниже, представляет собой простейший генератор на основе ПАВ-резонатора на 433 МГц. Генератор собран на транзисторе Q1, а транзистор Q2, на базу которого подаются цифровые данные — просто ключ, который подключает генератор к питанию (к шине GND) при наличии высокого уровня (логической единицы) на входе. Питание может быть от 5 до 12 вольт, причем, по утверждению производителей, чем выше питание, тем дальше работает связь.

Принципиальных преимуществ увеличенного питания в рамках своей задачи я не заметил. Тем не менее, не следует пренебрегать фактом, что особых требований к питанию тут не предъявляется, и при повышенном напряжении девайс будет работать только лучше. Удобно подключать передатчик непосредственно к напряжению с адаптера 9-12 вольт, аккумулятора или комплекта из 6 батареек (контакт Vin Arduino). При нестабилизированном питании, которое может превышать 12 вольт (как, например, у аккумуляторов) я обычно развязываю передатчик от основной схемы отдельным 9-вольтовым стабилизатором (можно простейшим 78L09), причем разницы в работе между питанием 9 и 12 вольт я не наблюдаю никакой. У Uno или Nano можно для питания самого контроллера и остальных схем (например, датчиков) при этом использовать встроенный стабилизатор 5 вольт, а для Mini (особенно — его дешевых клонов) я бы посоветовал поставить отдельный 5-вольтовый стабилизатор, подключив его к выводу 5V.

Следует отметить, что в последнее время стали появляться передатчики, выглядящие несколько нестандартно (см. рис. ниже). Оказалось, что отсутствие дросселя L1 (трехвиткового), от которого остались только отверстия — фикция, он просто заменен на соответствующий SMD-компонент. Хуже в этом варианте другое: неряшливая полиграфия может ввести в заблуждение относительно подключения выводов данных и питания. Правильное подключение показано на рисунке, оно для всех вариантов одинаково:

Самое поразительное в этом деле — то, что при перепутанном подключении данных и питания передатчик на небольших расстояниях продолжает работать! Если вы рассмотрите схему, то поймете в чем дело: база Q2 через резистор при этом оказывается подключенной к питанию, транзистор всегда открыт, и влияния на работу схемы не оказывает. А логический высокий уровень на шине питания просто запитывает в нужный момент генератор. Несуразности начинаются на некотором расстоянии — понятно, что из логического вывода источник питания получается плохой.

Подключение приемника

При приобретении приемника (он может носить название вроде MX-RM-5V или XD-RF-5V) обращайте внимание на длину выводов — мне как-то попалась целая партия с укороченными штырьками, отчего из стандартного разъема PBS приемник вываливался при малейшем перекосе и его приходилось к плате специально крепить.

У приемника схема гораздо сложнее (я ее не буду воспроизводить, но можете ознакомиться, например, тут). Она должна принять и усилить высокочастотный сигнал, отфильтровать частоту 433 МГц, выделить всплески и преобразовать их в логические уровни. Приемник имеет подстроечный дроссель (посередине платы), но без точных приборов для измерения амплитудно-частотной характеристики я его крутить не советую — скорее всего, вы ничего не улучшите, а только испортите.

Так как уже на небольшом расстоянии сигнал будет гораздо меньше помехи, понятно, что мы с помехами должны бороться по всем фронтам: и схемотехническими и программными методами. Последнее за нас делают библиотеки, но какая бы математика не применялась в программной обработке, желательно сначала сделать все для того, чтобы логическая единица на выходе появлялась только при всплеске полезного сигнала и не появлялась при наличии помехи. Иными словами, классно было бы от помех при приеме отстроиться заранее по максимуму.

Стандартный метод снижения помех, известный в мои времена каждому школьнику, собравшему хоть один радиоприемник или усилитель, заключается в том, что для чувствительных к помехам узлов необходимо делать отдельное питание, по максимуму изолированное от остальных схем. Можно его делать разными методами: когда-то ставили отдельный стабилитрон, сейчас часто изолируют питание проблемного узла LC-фильтром (так рекомендуется поступать, например, для АЦП, посмотрите даташиты на AVR-контроллеры). Но в наших условиях, когда современные компоненты невелики и дешевы, проще просто поставить на приемник отдельный от всего остального стабилизатор.

Стабилизатор, например, типа LP2950-5.0 плюс два необходимых конденсатора к нему в самом дешевом варианте (когда оба конденсатора — керамические, в диапазоне 1–3,3 мкФ) добавит к стоимости вашей схемы рублей шестьдесят максимум. Но я предпочитаю не экономить: на выходе ставлю обычный керамический, а на входе электролит (10–100 мкФ), причем твердотельный (полимерный) или танталовый. Обойтись керамическими конденсаторами и там и там можно, если входное напряжение 7-12 вольт поступает с батареек-аккумуляторов или с другого аналогового стабилизатора. Импульсные стабилизированные источники и простейшие нестабилизированные выпрямители требуют дополнительной фильтрации. Можно использовать дешевый алюминиевый электролит, если ставить параллельно ему керамический 0,1 мкФ, еще лучше поставить на входе последовательную индуктивность в несколько долей или единиц миллигенри.

Стабилизатор следует устанавливать прямо около приемника, длина проводников должна быть минимальна. Вместо LP2950 можно взять LM2931 или аналогичный с маленьким проходным напряжением (это особенно важно, если схема питается от батареек — для обычного LM78L05 входное напряжение должно быть не менее 7,5, а лучше 8-9 вольт).

Сравнив со случаем питания приемника непосредственно от Arduino, как рекомендуется во всех публикациях (исключений я не встречал), вы поразитесь полученному эффекту — дальность и способность проникать через стенки сразу увеличивается в разы. Приемник вместе со стабилизатором для удобства можно вынести в отдельную маленькую коробочку. Связать его выход с контроллером в основном корпусе можно любым трехжильным проводом (два питания и сигнальный проводник) длиной до 3 метров, а может быть и больше. Удобнее это потому, что еще нужны антенны, и по правилам будет лучше, если они будут параллельны друг другу в пространстве, а большие корпуса не всегда удается разместить так, чтобы антенны торчали в нужной ориентации.

В простейшем варианте в качестве антенн можно обойтись обрезками одножильного провода сечением не меньше 0,5 мм и длиной 17 см ± 1-3 мм. Не следует употреблять многожильный монтажный провод! В продаже имеются более компактные спиральные антенны, но я лично их эффективность не испытывал. Кончик антенны и у передатчика и у приемника запаивается в соответствующее отверстие в углу платы (не ошибитесь в модернизированном варианте передатчика — там слово ANT тоже не на месте, см. рис. выше).

Формирование и обработка передаваемых данных

Это второй крупный недостаток большинства обзоров по нашей теме: авторы ограничиваются какой-то локальной задачей, не формулируя ее в общем виде, как передачу произвольных данных одним пакетом. Как вы поняли из описания выше, передаваться нашим комплектом может только простая последовательность бит. Стандартная библиотека VirtualWire кодирует их специальным образом (каждая тетрада кодируется 6-ю битами, впереди добавляется синхронизирующий заголовок, и еще добавляется контрольная сумма для всего пакета) и на выходе превращает в более привычную последовательность байт. Но разбираться с ней уже приходится программисту самостоятельно.

Далее мы считаем, что передатчик и приемник подключены к Arduino. Кроме VirtualWire, в связи с бумом «умных домов», есть еще много всякого подобного, вроде RC-Switch или RemoteSwitch, но они ориентированы на другие задачи, и для передачи произвольных данных их употреблять явно не стоит.

Максимальная длина одного сообщения в VirtualWire равна 27 байт (см. документацию). Передача одного полного сообщения (оно автоматически дополняется сигнатурой 0xb38, значением длины сообщения и контрольной суммой) при выбранной мной скорости 1200 бит/с составляет 0,35 секунды.

Чем больше, кстати, выбранная скорость передачи, тем дальность передачи будет меньше. По опыту применения RS-232 известно, что при увеличении дальности допустимая скорость передачи экспоненциально падает: на скорости 19200 неэкранированная линия работает на 15 метров, на 9600 — 150 метров, а на скорости 1200 — более километра. Интересно было бы экспериментально выяснить характер этой зависимости для нашего случая, ведь очень много здесь зависит и от применяемой математики.

Инициализация передатчика в VirtualWire выглядит так:

Разберем принципы формирования данных на конкретном примере. Пусть у нас имеется выносной датчик температуры-влажности. Он выдает значения (переменные temperature и humidity) в формате действительного числа со знаком (float). Чтобы было проще разбираться на приемном конце, будем все приводить к виду положительного целого числа с числом десятичных разрядов не менее 4, переводить разряды по отдельности в ASCII-символы, передавать получившуюся строку, а на приемном конце выполнять обратные операции. Конечно, можно упростить задачу (например, обойтись без преобразования в ASCII и укоротить числа), но в таком виде она получается единообразной для почти любых разновидностей цифровых данных, что упрощает разборку при приеме.

На практике для формирования сообщения удобно воспользоваться типом String, примерно так:

Если требуется передавать более точные числа с большим количеством разрядов, то вы просто увеличиваете длину массива msg. Глобальные «волатильные» переменные tmpr и hum нужны в случае, если вы осредняете несколько показаний, в противном случае они тоже могут быть объявлены локальными внутри функции loop(). Сообщение, как видите, состоит из значений преобразованных температуры и влажности, в ASCII-строках по четыре байта каждое, предваряемых строкой из трех символов «DAH» (символы могут быть любыми другими из таблицы ASCII). Это сигнатура, которая позволит выделить данное сообщение из числа возможных других, посылаемых аналогичными устройствами. Не пренебрегайте сигнатурой, даже если вы полагаете, что других устройств поблизости в этом диапазоне не предвидится, заодно она служит дополнительной гарантией целостности принимаемых данных.

Заметьте также, что при преобразовании строки в массив необходимо указать на один символ больше, чем суммарная длина сообщения (3+4+4=11), это учитывается нулевой символ, замыкающий строку. А величина массива msg[] должна быть указана с запасом и может быть любой, в данном случае от 13 до 27 байт. При передаче все равно отправится ровно столько, сколько вернет функция strlen(msg), то есть 11 байт + нулевой символ.

В приемной части полученный массив ASCII-кодов придется разбирать (парсить). Но сначала нужно его принять. Для инициализации приема выполняются следующие действия:

Собственно прием с разборкой строки такой:

Надеюсь, у вас теперь будет меньше вопросов по применению этих дешевых и удобных в применении устройств.

Источник