Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам (часть 3)

В двух предыдущих материалах мы рассмотрели генезис скользящего затвора и увидели, что развитие его шло по двум путям практически одновременно. В первом случае скользящий затвор в виде поршня был применен в винтовках под самые обычные для того времени бумажные патроны для капсюльных ружей. Во втором – они использовались в винтовках, стрелявших уже металлическими патронами с кольцевым и капсюльным воспламенением. Промежуточный тип – бумажные патроны к игольчатым винтовкам Дрейзе, Шасспо и Каркано. Впрочем, такие патроны были вскоре окончательно вытеснены патронами с металлическими гильзами. Последние, тоже в начале, как, например, американские патрона Барнсайда хоть и имели гильзу – не имели капсюля. Однако и они долго не просуществовали, поскольку патроны с капсюлями центрального боя были их однозначно совершеннее. Тем не менее, скользящий затвор на рубеже 60-70 гг. XIX в. еще зарекомендовал себя как наиболее рациональный и технически совершенный затвор для массовой армейской винтовки!

Штуцер Лоренца Дорна образца 1854 года, выпускавшийся в Австро-Венгрии для вооружения ее армии.

Ну, а теперь, как и было обещано, мы отправимся в путешествие по странам и континентам и посмотрим, какими винтовками с какими скользящими затворами вооружались их армии в последней четверти XIX и в начале ХХ века. Самой первой страной на нашем пути будет Австрия, называвшаяся в то время Австро-Венгрией и имевшая очень забавный государственный флаг сразу с двумя гербами и тремя горизонтальными полосами: верхней – красной, средней – белой, и нижней двойной, сначала красной (Австрия), за затем зеленой (Венгрия).

Начнем с того, что промышленную базу для производства стрелкового оружия в Австро-Венгрии создал Леопольд Вердль. Уже в конце 1840 года на его предприятии трудилось более 500 рабочих. Он побывал в США, посетил заводы Кольта, Ремингтона и Пратта и Уитли и организовал у себя дело по их образцу. После смерти Леопольда в 1855 году его дело наследовали его два сына, один из которых – Джозеф, в 1863 году опять поехал в Америку на заводы Кольта и Ремингтона. Вернувшись на родину в родной город Штайр, он реорганизовал производство и в итоге в 1869 году создал первоклассную оружейную компанию – «Oesterreichische Waffenfabriks gesellschaft» (OEWG) в Вене.

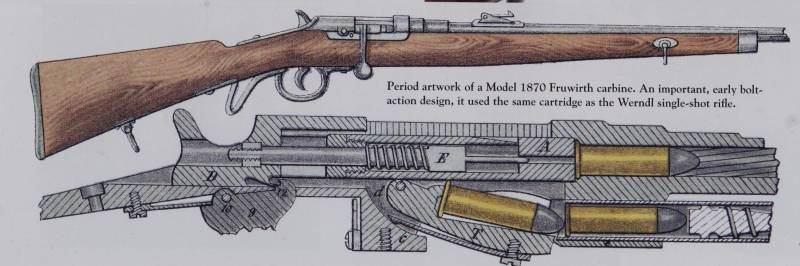

Занимался он и конструкторской деятельностью. Сконструированный им однозарядный карабин с крановым затвором был принят на вооружение армии Австро-Венгрии. Следом за ним успешным проектом стала работа венского оружейника Фердинанда Фрувирта, создавшего карабин калибра 11-мм с подствольным магазином и скользящим затвором с запиранием посредством поворота. Всего в нем помещалось 8 патронов, которые при желании можно было расстрелять за 16 секунд, а зарядить шестью патронами за 12. Это был первый магазинный карабин под патроны центрального боя. Испытания продолжались с 1869 по 1872-й, когда он был официально принят на вооружение пограничников и жандармов. А вот для армии он оказался слишком уж хрупким, так что уже в 1875 году его производство было прекращено.

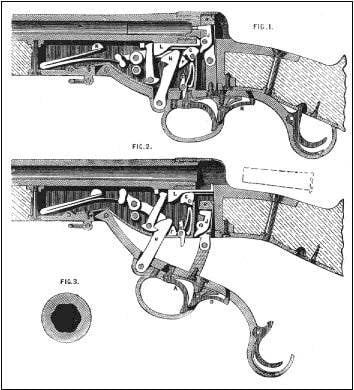

Устройство карабина Фердинанда Фрувирта.

На первый взгляд в конструкции Фрувирта не было ничего особенного. Подобные винтовки предлагали многие конструкторы и фирмы. Однако, несмотря на то, что карабин критиковали за слишком уж слабый патрон Роота из Венгрии, следует подчеркнуть, что в нем воплотилось много оригинальных решений, которые впоследствии можно было бы использовать в других, более поздних конструкциях, но… нет, воистину было сказано: «имеют глаза и не видят!»

Карабин Фравирта. Обращает внимание очень большая длина рукоятки затвора.

Например, скользящий затвор Фрувирта обладал очень длинной рукояткой в форме буквы «Г», развернутой на 180 градусов, которая крепилась к затвору сбоку справа под прямым углом. То есть достаточно было повернуть ее в горизонтальное положение, чтобы вывести затвор из зацепления со ствольной коробкой. К тому же большая длина – это большой рычаг, поэтому работать с такой рукояткой было очень удобно. И вот что интересно, лишь спустя много лет точно такие же длинные рукоятки затвора использовать начали, но что мешало сделать это с самого начала, едва только она впервые появилась на карабине Фрувирта? Патентные права? Но они могли быть получены на способ ее крепления к затвору, но никак не на длину!

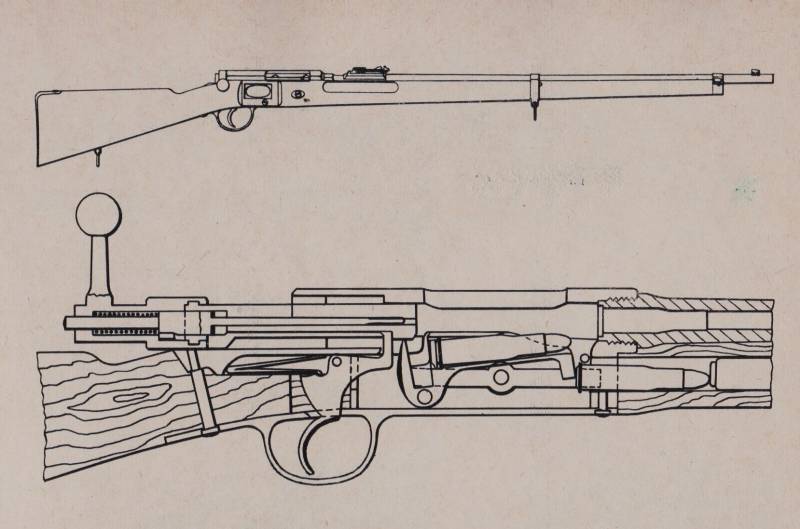

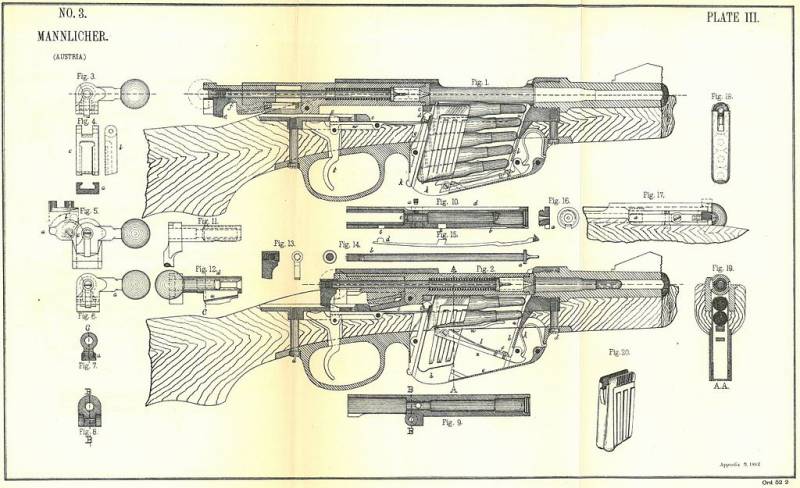

Устройство винтовки Манлихера с подствольным магазином 1882 года.

Как бы там ни было, но Австро-Венгрия в 1880 году начала искать такой образец винтовки, чтобы он мог служить долгие годы. И тут на сцену выступил Фердинанд Манлихер. По образованию он был инженер-путеец. Оружие было его хобби – вот как, но хобби такого уровня, что в 1876 году он специально ездил на Всемирную выставку в Филадельфию, чтобы познакомиться с последними образцами стрелкового оружия. В 1880 году он сконструировал свою первую винтовку с трубчатым магазином в прикладе, затем в 1881 году винтовку с серединным магазином и толкателем на основе цилиндрической пружины, а затем в 1885-ом и свою первую винтовку с серединным магазином и затвором прямого действия, принятую на вооружение на следующий год. Патрон к ней первоначально был принят калибра 11,15х58R, но потом заменен на 8х50R на конверсионной модели М1886/90.

Надо заметить, что Фердинанд Манлихер был человек очень творческий и новые винтовки предлагал буквально одну за другой. Не понравилась винтовка с подствольным магазином – вот вам со срединным, но расположенным сверху (М1882) – рис. вверху. Семь патронов, можно засыпать врассыпную, и никаких пружин, и магазинов. Удобно, не правда ли? Слишком много патронов? Вот вам модель 1884 года – рис. внизу. То есть все, что было популярно хотя бы на короткое время – как, например, магазины Фосбери и Линднера, он тут же ставил на свои винтовки и их испытывал, стремясь отыскать оптимальный вариант.

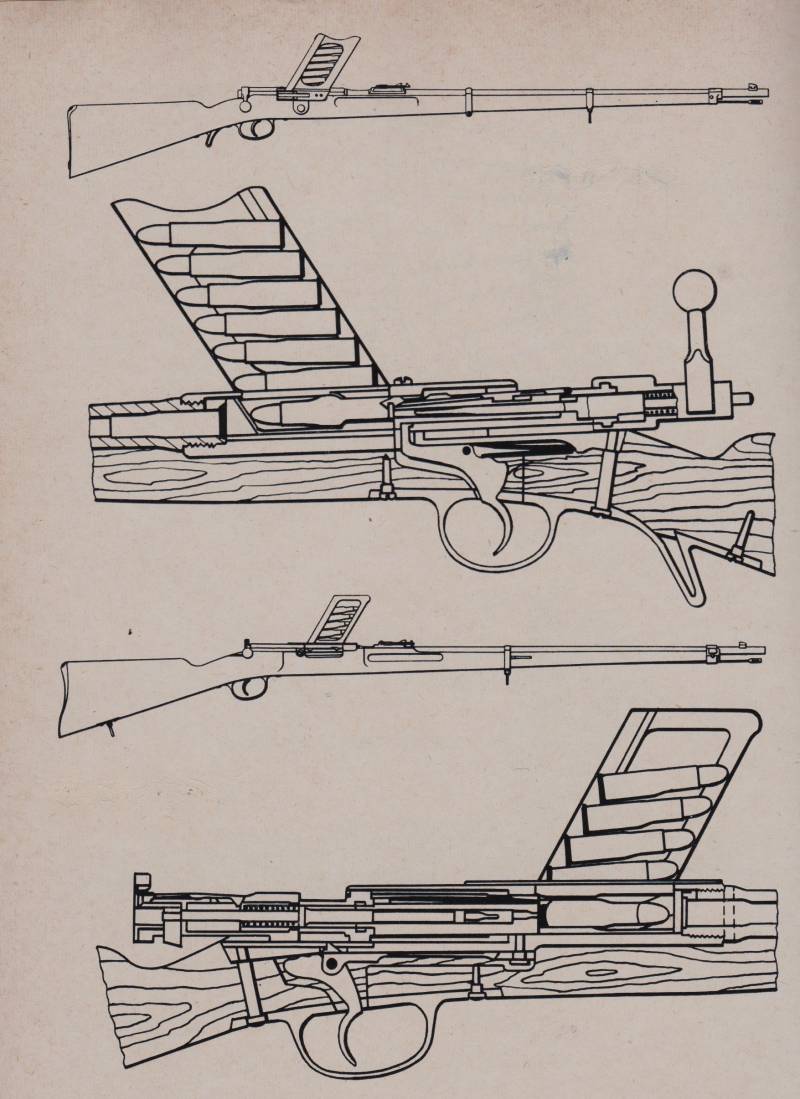

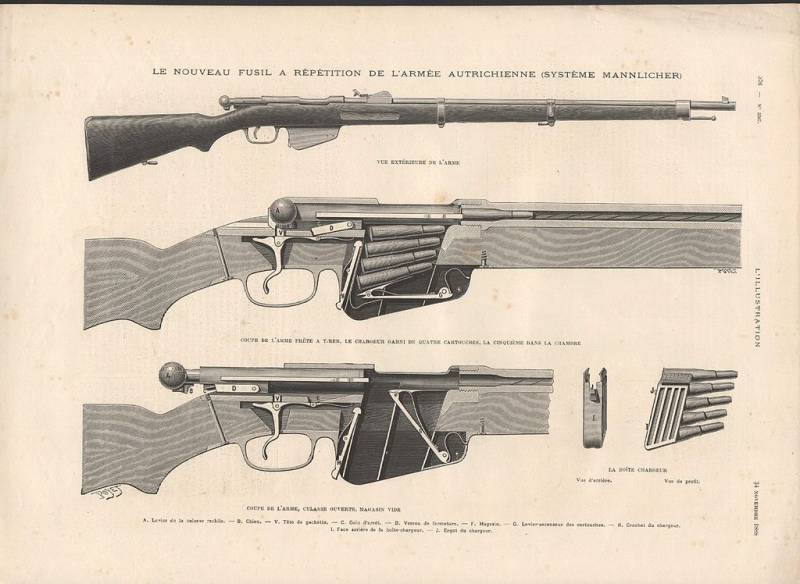

Устройство винтовки Манлихера М1886.

Винтовка М1886. (Музей Армии, Стокгольм)

А вот так выглядели патроны 11,15х58R и обойма к этой винтовке. Рифление в верхней части облегчало ее извлечение из магазина.

Совершенствуя данную модель, Фердинанд Манлихер сконструировал винтовку М1888, планируя ее под новый патрон 8х50R с бездымным порохом уже с самого начала.

Устройство винтовки Манлихера М1888.

Винтовка М1888. (Музей Армии, Стокгольм)

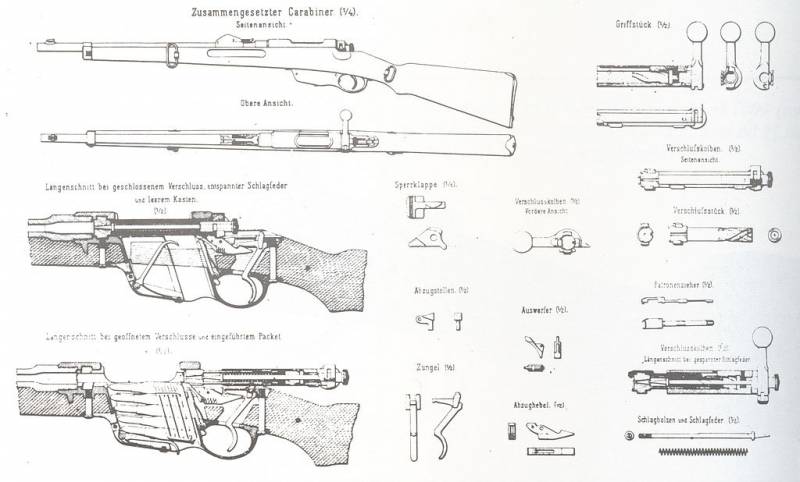

Устройства карабина 1890 г.

Кавалерийский карабин 1890 г. (Музей Армии, Стокгольм)

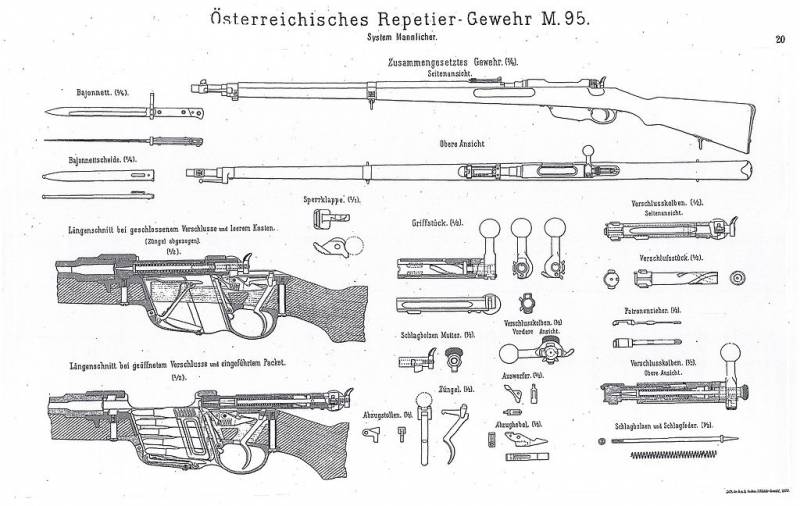

Последовательно улучшая свою винтовку, Манлихер разработал образец 1895 года, также принятый на вооружение. С этой винтовкой Австро-Венгрия участвовала в Первой мировой войне и производила ее до 1916 года, когда она была замена в производстве на более технологичную винтовку Маузера. Характерной особенностью всех винтовок Манлихера был затвор прямого действия с рукояткой на уровне спускового крючка и выпадающая через отверстие в магазине пачка. Неизрасходованная патронная пачка могла быть извлечена через открытый затвор после нажатия на фиксатор, находящийся в задней части магазина, совмещенного со спусковой скобой. Это была самая легкая и одна из самых скорострельных винтовок Первой мировой войны.

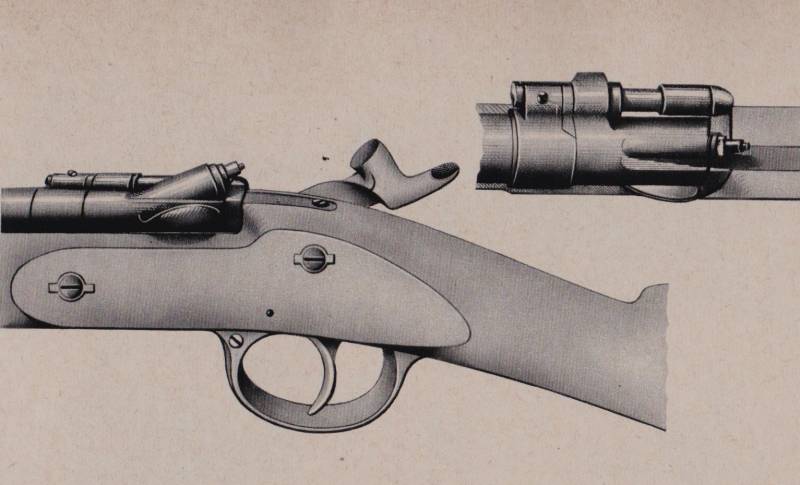

Затвор к винтовке Манлихера 1895 г.

Как это хорошо видно на приведенных здесь графических схемах, затвор винтовки Манлихера состоял из двух деталей: внутренней и внешней. Внешняя имела рукоятку и при движении «вперед-назад» проворачивая внутреннюю за счет наличия на них соответствующих пазов и выступов. При этом происходило взведение бойка и запирания патрона в патроннике за счет двух боевых выступов, располагавшихся в передней части вращающейся части затвора. Такая конструкция, безусловно, повышала и скорострельность, и удобство работы с винтовкой, хотя была довольно чувствительна к загрязнению. Впрочем, сами австрийцы на это не жаловались, так же, как и на якобы возможное загрязнение магазина через отверстия для выпадения обойм. Уж сколько это отверстие критиковала российские офицеры, но в реальной жизни оказалось, что грязь туда как попадает, так сама же через него и удаляется. Тогда как в магазинах, где такого отверстия не было, без надлежащего ухода она накапливалась в недопустимых количествах. Благодаря применению пачки винтовке не требовались никакая «отсечки-отражатели», усложнявшие конструкцию, хотя объем теряемого на каждой пачке металла был несколько больше, чем на обойме. В 1930 году она была конверсирована для использования патронов 8х56R и получила обозначение М1895/30.

Устройство винтовки 1895 года.

Винтовка М1895. (Музей Армии, Стокгольм)

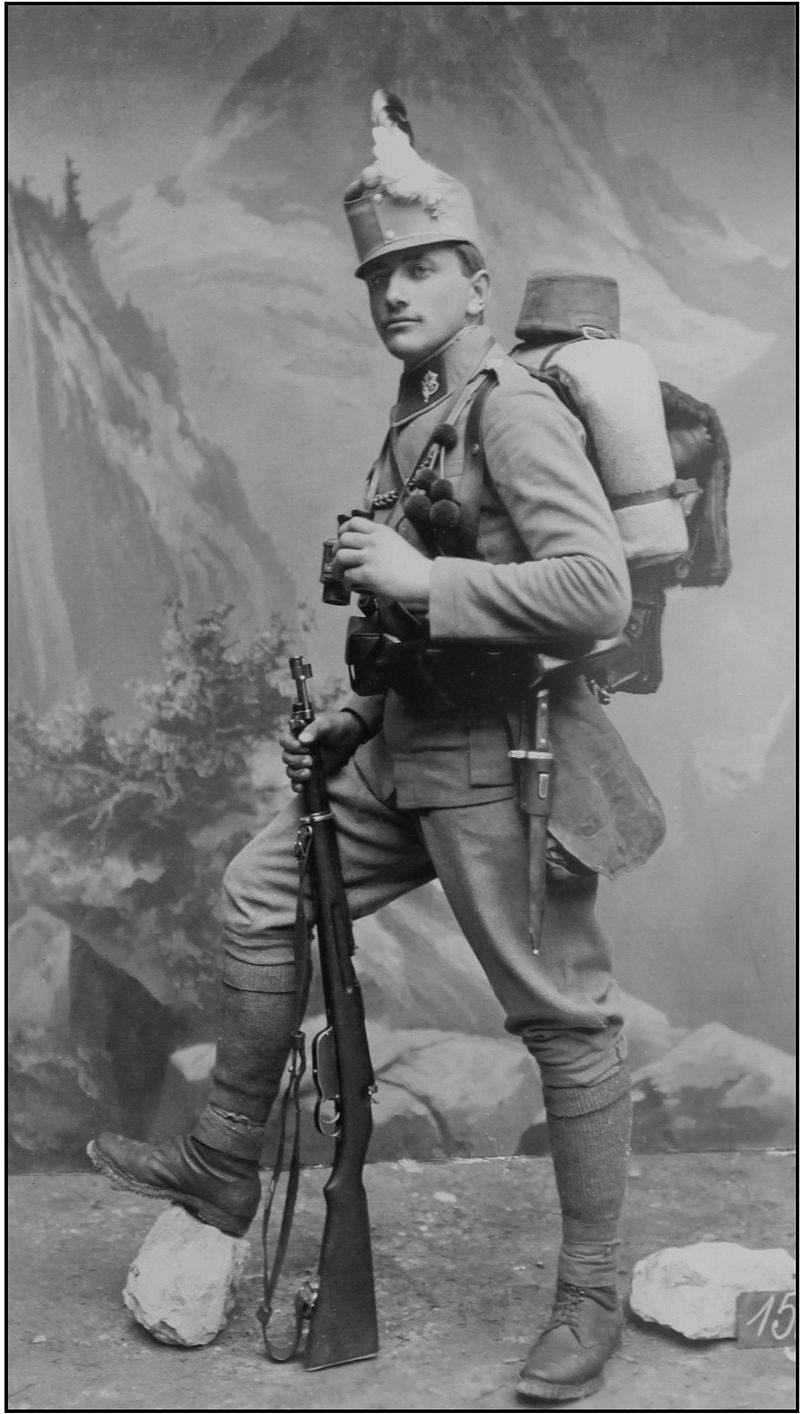

Австро-венгерский солдат горных стрелков с карабином (сами австрийцы называли этот образец короткой винтовкой) образца 1895 года.

Интересно, что сам Верндль, занимаясь массовым производством современного вооружения, продолжал заниматься конструкторской работой, и даже придумал винтовку с двухрядным подствольным магазином. Однако она успеха не имела.

Источник

Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам (часть 2)

Второе направление на пути к совершенству…

Итак, мы познакомились с первым направлением развития скользящего затвора и оказалось, что первые его образцы были созданы для капсюльных винтовок (в том числе и переделочных), стрелявших старыми бумажными патронами с вклеенными в них свинцовыми пулями. То есть не меняя патрона, их авторы хотели повысить скорострельность и удобство их заряжания и только. Ни о чем другом, например, о том, чтобы защитить сами патроны и их заряды от сырости, они даже и подумать не могли. Такая вот у людей встречается страшная инерция мышления.

Винтовка Дрейзе М1841 года из экспозиции Стокгольмского музея армии.

То есть первое направление в развитии казнозарядного оружия основывалось на применении старых капсюлей и старых патронов, но на использовании новых, в том числе и скользящих затворов, то есть систем запирания.

Вторым направлением стали винтовки, для которых были созданы принципиально новые боеприпасы, а уж затворы нередко приспособлены старые! Первоначально – самых различных систем!

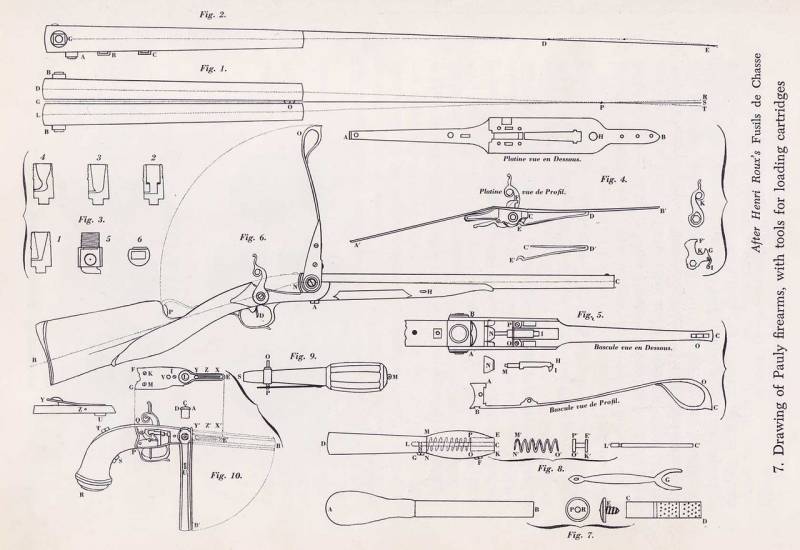

Устройство двустволки Самюэля Поли.

Здесь следует начать с того, что по пути создания оружия под новый патрон пошел швейцарский оружейник Самюэль Поли, работавший в Париже. Еще в 1808 году он озаботился этой проблемой, а затем в 1812-ом создал и запатентовал оригинальное двуствольное ружье с затвором, который поднимался вверх рычагом, прилегающим к шейке приклада. Вместо курков в затворе находились два игольчатых ударника, взводившиеся левым и правым рычагами на ложе.

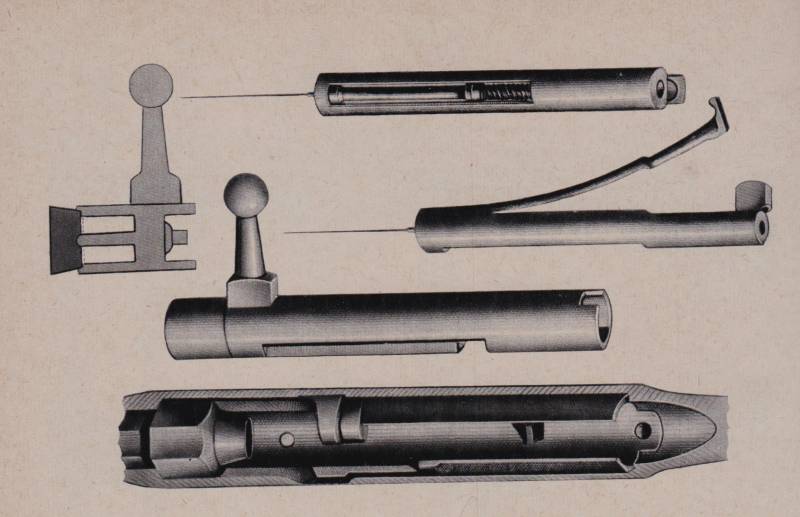

Затвор к винтовке Дрейзе. Главным его недостатком, типичным для всех игольчатых винтовок, была очень длинная и тонкая игла. Сделать в то время ее из титана не представлялось возможным, а все прочие иглы, даже стальные, довольно часто ломались в самый неподходящий момент.

Заряжалось это оружие цельнометаллическими патронами, выточенными на латуни на токарном станке, что гарантировало им немалую прочность и возможность многократного использования. В донышке у них было отверстие для капсюля в виде современного детского пистона из двух кружочков картона с составом на основе гремучей ртути между ними.

Егерская винтовка образца 1854 года из экспозиции Стокгольмского музея армии.

Ружье получилось прочным, надежным, прорыв газов назад в нем исключался по определению. Скорострельность достигала 25 выстрелов в две минуты, но… но сделать такое ружье в то время можно было только вручную. Развернуть его массовое производство, равно как и наладить снабжение патронами, было попросту невозможно – не позволял уровень развития технологии.

Именно у него, кстати, как раз и работал немец Иоганн Дрейзе, который много чему у Поли научился, многое перенял, что-то додумал сам и в 1827 году предложил прусским военным первую в мире чисто «игольчатую винтовку» со скользящим затвором, принятую на вооружение в 1840 году. Про винтовки Дрейзе рассказывалось не раз, поэтому здесь важно обратить внимание лишь на те моменты, которым авторы обычно не придают внимания, хотя они имеют значение. Прежде всего нужно подчеркнуть, что пуля для патрона Дрейзе не была «яйцеобразной». Она имела форму капли, то есть была бикалиберной. Далее: фиксировалась она в стволе при выстреле не в патроне, а в удерживающим ее в патроне папковом шпигеле – поддоне, и при движении по стволу с его нарезами не соприкасалась! Благодаря этому они не освинцовывались, что было хорошо, но плохо было то, что, случалось, осаживалась она в поддоне неровно, и вылетала из ствола, имея нарушение в центровке. Именно поэтому же она обладала небольшой дальностью стрельбы, в пределах 500 м, но зато имела скорострельность пять выстрелов в минуту — недосягаемую для капсюльных ружей, и принципиально не могла взорваться в руках у стрелка вследствие двойного или тройного заряжания. Винтовка не имела обтюратора. Но за счет конической формы казенной части ствола, на которую надвигался затвор, и точной обработки сопрягаемых поверхностей, прорыв газов исключался.

Вот про эту винтовку с магазином, который одновременно является патронником, тоже можно сказать, что у нее… скользящий затвор, ведь магазин одновременно в ней выполняет еще и функцию затвора. Заранее заряжаешь. Надеваешь капсюли. Потом вставляешь и стреляешь, пока он не выпадет. Хуже было с обтюрацией и балансировкой. А так очень даже оригинально. Не раз и не два конструкторы разных стран пытались создать оружие вот с таким поперечным стальным «бруском», только ничего из этого у них не выходило.

Другим недостатком было то, что несгоревшие остатки патрона, находясь в стволе, мешали продвижению пули, что опять-таки влияло на меткость. Кроме того, поскольку капсюль также находился в папковом поддоне, игла, пронизывающая патрон, должна была быть очень длинной. Подвергаясь воздействию продуктов сгорания пороха, она быстро выходила из строя и, хотя у каждого солдата была запасная игла, заменять одну на другую в бою было делом и хлопотным, и опасным. Тем не менее на вооружение поступили и пехотная винтовка, и егерская (обр.1854 г.) – более короткая, и стрелковая (М1860 г.) – тоже короткая и более удобная, чем пехотная, и даже сконструированное им же тяжелое крепостное ружье с поршневым затвором.

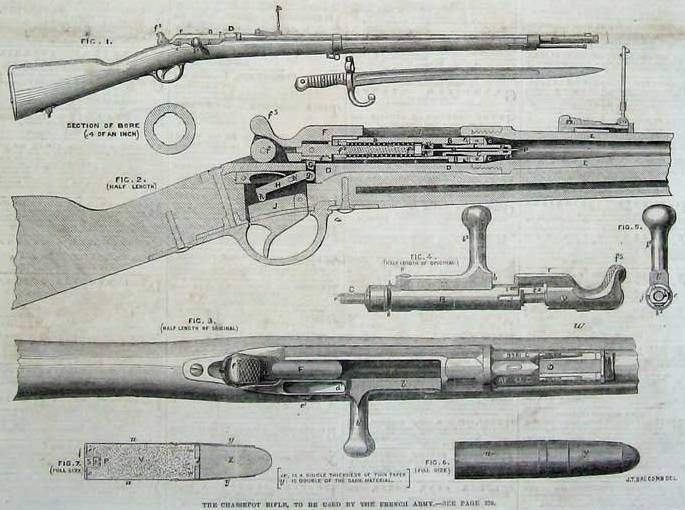

Винтовка хорошо зарекомендовала себя в боях датско-прусской и австро-прусской войны. В ходе франко-прусской войны пальму первенства приобрела французская игольчатая винтовка Шасспо с резиновым обтюратором меньшего калибра – 11-мм против 15,43-мм, и с более высокой скоростью пули – 430 м против 295 м. То есть она обладала большей настильностью, скорострельность, хотя по меткости, как об этом пишет В.Е. Маркевич, она уступала винтовке Дрейзе.

Устройство винтовки Шасспо.

Все эти винтовки, однако, разом устарели с распространением патронов центрального воспламенения Поттэ (1855), Шнейдера (1861) и особенно – Эдварда Боксера (1864) с цельнометаллической латунной гильзой и длинной свинцовой пулей, обернутой в бумагу для предотвращения свинцевания нарезов канала ствола.

Винтовка Снайдера с откидным магазином.

Чтобы экстрагировать гильзу, нужно было, открыв затвор, сдвинуть его назад. А пружина на его оси возвращала его затем обратно.

Впрочем, самый первый унитарный патрон с внешним капсюлем был создан лишь немного позже, чем патрон Дрейзе, а именно в 1837 году и он тоже был бумажный! И под него была тоже сконструирована винтовка, хотя на вооружение ее и не приняли. Это патрон и винтовка Демондиона, имевшая практически такой же рычажной механизм запирания, как и Поли, но потайной курок внутри ложи, взводившийся при подъеме рычага затвора. Вроде бы ничего необычного нет, не так ли? Однако необычным был сам патрон, в котором капсюлем являлась торчавшая из него бумажная трубочка. То есть это по ней ударял курок – а по сути, усиленный выступ боевой пружины, а наковальней служил сам затвор. Дальше – все как в обычных винтовках с бумажным патроном. При выстреле гильза сгорает, а что не сгорает – выбрасывается из ствола.

А это затвор под патрон центрального боя винтовки Альбини-Брандлин, образца 1867 г. По сути, это каморный затвор системы Монт-Сторм. Только теперь в откидном затворе нет каморы, а только канал для бойка, а курок соединен с толкателем бойка, который одновременно является его замыкателем и не дает ему открыться при выстреле!

Очень оригинальной была винтовка «Сент-Гардес» 1854 года с таким же патроном и вертикальным затвором-дверцей. Нижняя его часть, имевшая форму крюка, выступала из ложи и упиралась в скобу спускового крючка, представлявшую собой… боевую пружину! Чтобы зарядить эту винтовку, следовало потянуть за этот крюк вниз до упора так, чтобы при этом открылась казенная часть. Затем в нее вкладывался шпилечный патрон с двумя шпильками, видимо, для большей надежности, и… можно было нажимать на спуск! При этом вертикально двигающаяся в пазах «дверца» сначала запирала казенную часть ствола, а затем, продолжая движение, ударяла по шпильке.

Десятизарядный пистолет «Гармоника» калибра 9-мм под шпилечные патроны Лефоше.

Но такие патроны, так же, как и шпилечные патроны Лефоше, оказались для армии непригодными. На военной службе остались только патроны с металлическими гильзами – сначала «бокового» огня, то есть без капсюля в центре донышка гильзы, а затем и «центрального боя», то есть с капсюлем в капсюльном гнезде.

Но… скользящий затвор в стрелковом оружии все еще не доминировал!

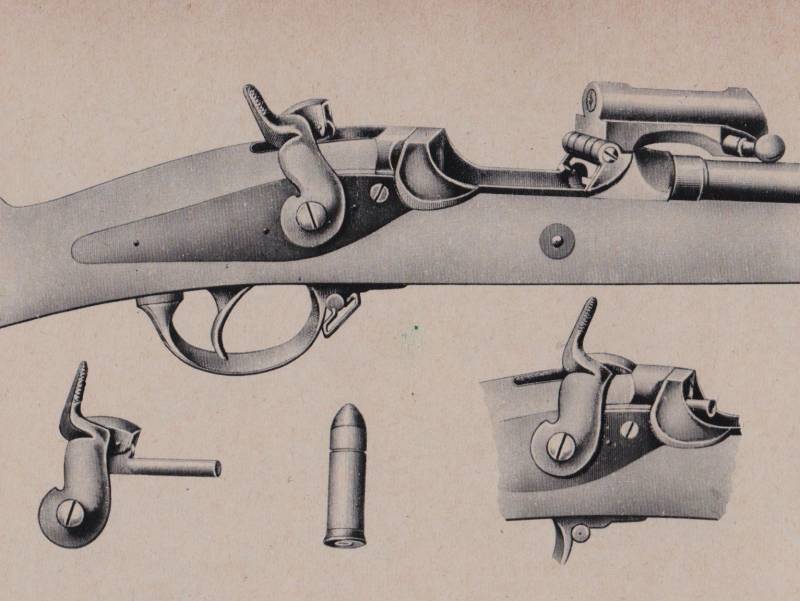

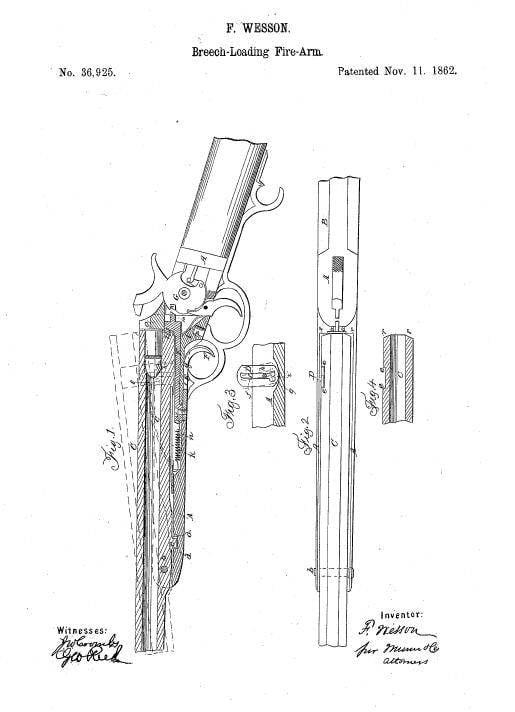

Схема устройства винтовки Ф. Вессона.

Например, в тех же США Фрэнк Вессон в 1862 году получил патент №36 925 «Совершенствование огнестрельного оружия с затвором» на винтовку под патроны центрального боя с откидным стволом, причем в годы войны между Севером и Югом их было выпущено более 20000! Цена винтовки составляла 25 долларов, стоимость 1000 патронов – 11! Как вы видите на схеме из патента, ствол откидывался для заряжания с помощью рычага, располагавшегося внизу на шейке ложи. А вот зачем второй спусковой крючок? На самом деле «второй спусковой крючок» (на самом деле по месту расположения он первый) служит запором для ствола. Только сдвинув его назад, можно было работать рычагом и откинуть ствол для заряжания. Система считалась очень прочной и надежной, и ее охотно использовали солдаты Союза.

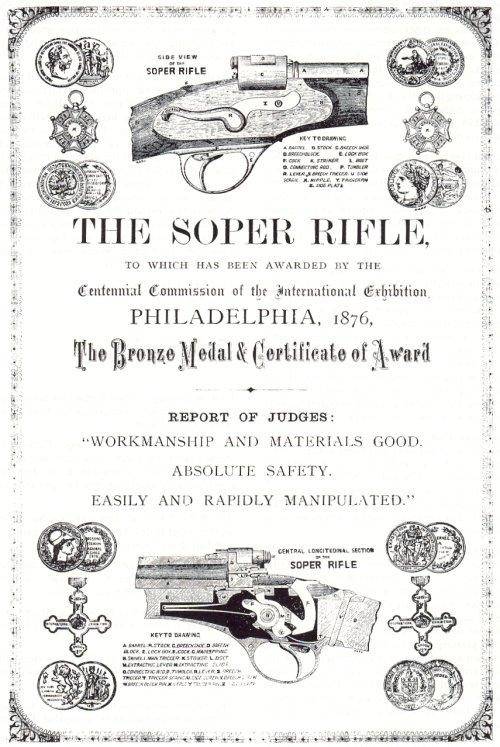

Винтовка У. Сопера.

Несколько оригинальных конструкций были предложены британским оружейником Уильямом Сопером. Например, винтовка с затвором подобным снайдеровскому, но управляемому рычагом, расположенным справа немного выше спускового крючка. Причем курок при этом взводился автоматически, так что винтовка эта обладала хорошей скорострельностью. С этой моделью винтовки сержант Джон Варвик из полка Беркширских волонтеров на выставке в Басингстоке в 1870 году показал рекордную скорострельность 60 выстрелов в минуту! Но так как появилась она довольно поздно, то и распространения особого не получила.

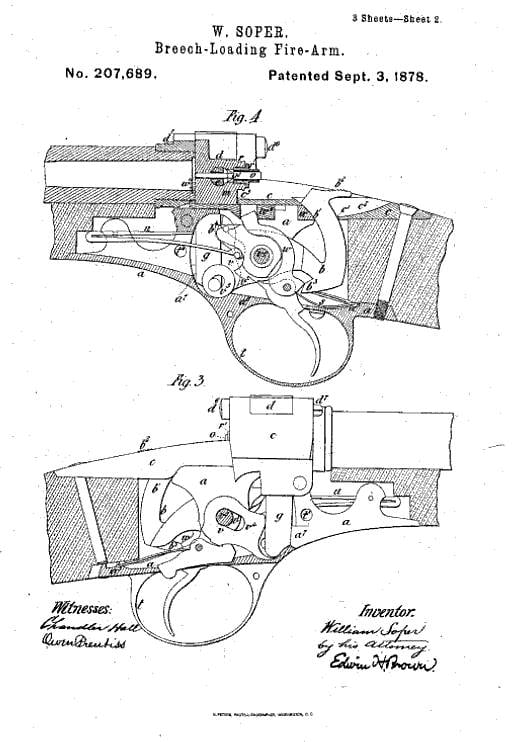

Патент Сопера 1878 года №207689.

Патент Сопера 1878 года – вид на правую сторону ствольной коробки.

Фото винтовки Сопера. Вид справа.

Сертификат, подтверждающий награждение винтовки Сопера бронзовой медалью на Международной выставке в Филадельфии 1876 года.

Устройство винтовки Сопера с вертикальным затвором, управляемым рычагом. Как видите, управление затвором при помощи рычага-скобы владело умами оружейников не только в США, но и в Европе. Механизм Сопера был устроен так, что при отводе скобы вниз затвор опускался, после чего специальный рычаг бил по экстрактору и энергичным образом выбрасывал гильзу. Боек находился внутри затвора. Интересно, что конструктор снабдил свою винтовку шестигранным нарезным стволом и пружинной блокировкой скобы затвора, которую требовалось сначала отжать, и только после этого опускать ее вниз!

Источник