Простые схемы электронных предохранителей для блоков питания.

Эффективные средства защиты источников питания от КЗ и перегрузки по току на

мощных полевых переключающих МОП-транзисторах.

Плавный пуск (Soft Start) — нужен ли он блоку питания с быстродействующей защитой.

На странице (ссылка на страницу) мы познакомились с несколькими простыми схемами электронных предохранителей, предназначенных для работы в составе блоков питания. Главное назначение этих устройств — защита как самих БП, так и подключаемых к ним узлов от короткого замыкания (КЗ) или превышения тока, которое может возникнуть в них в силу той или иной причины.

Основными преимуществами таких устройств защиты (по сравнению с плавкими предохранителями) являются возможность введения регулировки тока срабатывания и высокое быстродействие, позволяющее в большинстве случаев предотвратить выход из строя электронного оборудования.

Основной недостаток, как не странно, тот же самый — высокое быстродействие, приводящее к ложным срабатываниям в начальный момент включения источника питания при наличии в нагрузке значительной ёмкостной составляющей (например, могучих электролитов, часто являющихся обязательным атрибутом многих усилителей мощности).

Перемещение этих электролитов с выхода на вход электронного предохранителя во многих случаях приводит к положительному результату, однако, если мы хотим поиметь универсальный блок питания с возможностью работы с различными устройствами, в том числе и с электролитами на борту, приходится озадачиваться и таким прибамбасом, как плавный пуск (или Soft Start по буржуйски).

Давайте более подробно рассмотрим две, на мой взгляд, наиболее удачные схемы электронных предохранителей, бегло описанных на странице по ссылке.

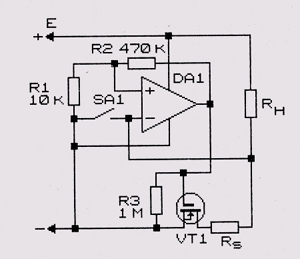

Схема, приведённая на Рис.1, относится к устройствам с резистивным датчиком тока, позволяющим заранее произвести точный расчёт номиналов элементов, а также ввести плавную (посредством переменного резистора) или ступенчатую (посредством переключателя) регулировку тока срабатывания.

Рис.1 Схема электронного предохранителя для защиты от КЗ и перегрузки по току

На элементах Т1 и Т2 выполнен транзисторный аналог тиристора со стабильным напряжением срабатывания

0,6В. Ток срабатывания этого тиристора, а соответственно и всего предохранителя зависит от номинала резистора R4, который рассчитывается по формуле: R4 (Ом) ≈ 0,6/Iср (А) .

При желании ввести в электронный предохранитель плавную регулировку тока срабатывания, R4 следует заменить на цепочку из последовательно соединённых: постоянного резистора, рассчитанного на максимальный ток, и проволочного переменного номиналом, рассчитанным под минимальный ток срабатывания.

Суммарная мощность, рассеиваемая на этих резисторах при максимальном токе, равна Р(Вт) ≈ 0,6 * Iср (А) .

При включении блока питания и условии отсутствия в нагрузке недопустимых токов предохранитель автоматически устанавливается в рабочее (открытое) состояние. При превышении тока напряжение на R4 достигает уровня открывания Т1 и транзисторный эквивалент тиристора (Т1, Т2) срабатывает и притягивает уровень напряжения на затворе Т3 к напряжению на его истоке, что приводит к закрыванию полевика.

Для возврата электронного предохранителя в рабочее (открытое) состояние необходимо: либо выключить и снова включить источник питания, дождавшись, когда напряжение на его выходе упадёт до нуля, либо нажать кнопку сброса S1.

Если входное напряжение, подаваемое на предохранитель, не превышает 20В, то цепочку R1 D1 допустимо исключить, а нижний вывод R3 подключить к минусу.

Применение источника тока на полевом транзисторе Т4 обусловлено желанием обеспечить ток через светодиод Led1 (индикатор наличия выходного напряжения) на постоянном уровне, независимо от приложенного к предохранителю напряжения. Если электронный предохранитель предполагается использовать при фиксированном напряжении питания, то для простоты этот транзистор можно заменить резистором.

Посредством несложных манипуляций в приведённое выше устройство можно добавить функцию плавный пуск (Soft Start), позволяющую электронному предохранителю избегать ложных срабатываний в начальный момент включения источника питания при наличии в нагрузке электролитических конденсаторов значительной ёмкости. Рассмотрим получившуюся схему на Рис.2.

Рис.2 Электронный предохранителя для защиты от КЗ и перегрузки (положительная полярность)

В начальный момент включения источника питания конденсатор С3 замыкает цепь затвора полевого транзистора Т3 на его исток, заставляя его находиться в закрытом состоянии. По мере заряда конденсатора напряжение на нём (а соответственно и разница потенциалов между истоком и затвором) плавно растёт, что приводит к постепенному открыванию полевика. Длительность данного переходного процесса (от полного закрытия до полного открывания) составляет 15. 20 миллисекунд, чего вполне достаточно для значительного снижения стартовых токов заряда даже очень ёмких электролитов, расположенных в нагрузке.

Для того чтобы после срабатывания защиты вернуть предохранитель в рабочее состояние и сохранить функцию плавного пуска, необходимо не только сбросить транзисторный аналог тиристора, но и дождаться полного разряда конденсатора С3. В связи с этим кнопка сброса перенесена в цепь питания и выполняет функцию обесточивания всего устройства, а дополнительный резистор R7 ускоряет разряд С3 до комфортных 0,3. 0,4 секунд.

Диод D3 выполняет функцию устранения выбросов отрицательной полярности, возникающих на конденсаторе С3 при размыкании S1, а D2 — функцию отсечения этого конденсатора от цепи затвора при срабатывании защиты, что позволяет обойтись без потери быстродействия предохранителя. Диоды могут быть любыми с допустимыми напряжениями, превышающими величину напряжения питания.

Включение датчика тока и коммутирующего транзистора в цепь питания (в нашем случае — в положительную цепь), а не земляную шину позволяет с лёгкостью осуществить релизацию защитного устройства для двуполярных источников. Приведём схему предохранителя и для отрицательной шины двуполяного блока питания.

Рис.3 Электронный предохранителя для защиты от КЗ и перегрузки (отрицательная полярность)

Всем хороши эти устройства защиты с резистивными датчиками, особенно для цепей с умеренными токами (до 10А). Однако если возникает необходимость предохранять устройства, для которых рабочими являются токи в несколько десятков, а то и сотен ампер, то мощность, рассеиваемая на резистивном датчике, может оказаться чрезмерно высокой. Так, при максимальном токе в нагрузке равном 20А, на резисторе рассеется около 12Вт, а при токе 100А — 60Вт.

Уменьшать уровень срабатывания электронного предохранителя (скажем до 100мВ) посредством введения в схему чувствительного элемента ОУ или компаратора — не самая хорошая затея, ввиду того, что помехи, гуляющие по шинам земли и питания, в сильноточных цепях могут превышать эти пресловутые 100мВ. В таких ситуациях приходится искать другие решения.

Датчик магнитного поля — геркон и несколько сантиметров толстого провода могут стать выходом из положения в источниках питания с максимальными токами вплоть до десятков и сотен ампер.

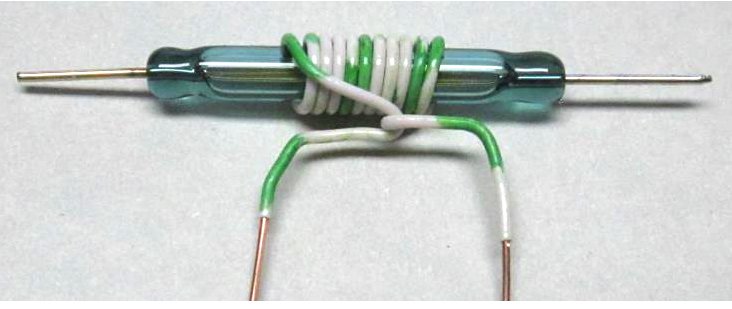

Рис.4 Датчик тока на герконе

При прохождении тока через обмотку, намотанную поверх датчика (Рис.4), внутри неё возникает магнитное поле, которое приводит к замыканию контактов геркона.

Намотав обмотку из десяти (или любого другого количества) витков и измерив ток срабатывания геркона, можно масштабировать это значение на любой интересующий нас ток.

Так например, если геркон КЭМ-1 при десяти витках замыкается при токе через обмотку около 15А, то, намотав 2 витка, мы увеличим ток срабатывания в 5 раз, т. е. до 75 А, а перемещая геркон внутри катушки, сможем регулировать это ток в некоторых пределах вплоть до 85. 90 А.

К достоинствам герконов также можно отнести и относительно высокое быстродействие. Время срабатывания у них, как правило, не превышает 1. 2 миллисекунд.

Всё, что теперь остаётся — это нарисовать триггерную схему мощного транзисторного ключа, управляемого герконовым токовым датчиком.

Рис.5 Электронный предохранителя для защиты от КЗ и перегрузки с датчиком тока на герконе

Схема, приведённая на Рис.4, довольно универсальна и позволяет осуществлять защиту устройств от перегрузки в широком диапазоне входных напряжений (9. 80 вольт) без изменения номиналов элементов.

Устройство состоит из транзисторной защёлки, выполненной на элементах Т1 и Т2, и находится в устойчивом состоянии до момента подачи на базу транзистора Т2 короткого положительного или отрицательного импульса.

Для того, чтобы включить электронный предохранитель необходимо нажать на нефиксируемый включатель S1, подав на базу Т2 импульс положительной полярности.

Срабатывает защита от импульса отрицательной полярности, который формируют контакты геркона SF1.

Мощный P-канальный полевой транзистор Т1 следует выбирать с некоторым запасом, исходя из тока срабатывания электронного предохранителя. Если транзистор не удовлетворяет токовым и мощностным характеристикам — допустимо использовать параллельное включение нескольких полупроводников.

Цепочка D1 R6 защищает полевик от недопустимых уровней Uзи при входных напряжениях свыше 20В. Если предохранитель предполагается использовать с меньшими подаваемыми напряжениями, то эту цепочку вполне допустимо исключить.

Источник

6. Электронные предохранители и ограничители постоянного и переменного тока

Ощутимым недостатком плавких предохранителей является их одноразовость, необходимость последующей ручной замены на другой предохранитель, рассчитанный на тот же ток защиты. Зачастую, когда под рукой нет подходящего, используют предохранители на другой ток или более того, ставят самодельные (суррогатные) предохранители или просто массивные перемычки, что крайне негативно отражается на надежности работы аппаратуры и небезопасно в пожарном отношении.

Обеспечить автоматическую многоразовую защиту устройства и одновременно повысить ее быстродействие можно за счет использования электронных предохранителей. Эти устройства можно подразделить на два основных класса: первые из них самовосстанавливают цепь питания после устранения причин аварии, вторые — только после вмешательства человека. Известны также устройства с пассивной защитой — при аварийном режиме они только индицируют световым или звуковым сигналом о наличии опасной ситуации.

Для защиты радиоэлектронных устройств от перегрузок по току обычно используют резистивные или полупроводниковые датчики тока, включенные последовательно в цепь нагрузки. Как только падение напряжения на датчике тока превысит заданный уровень, срабатывает защитное устройство, отключающее нагрузку от источника питания. Преимуществом такого способа защиты является то, что величину тока срабатывания защиты можно легко изменять. Чаще всего этого достигают с помощью датчика тока.

Другим эффективным методом защиты нагрузки является ограничение величины предельного тока через нее. Даже при наличии в цепи нагрузки короткого замыкания ток ни при каких обстоятельствах не сможет превысить заданный уровень и повредить нагрузку. Для ограничения предельного тока нагрузки используют генераторы стабильного тока.

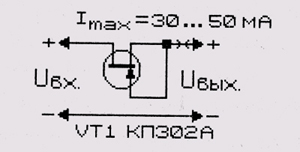

Схемы простой автоматической защиты радиоэлектронных устройств от перегрузок по току представлены на рис. 5.1 и 5.2 [5.1]. Работа устройств такого типа (стабилизатор тока на основе полевого транзистора) подробно рассматривалась ранее в главе 5 (книга 2). Ток нагрузки при использовании такого ограничителя не сможет превысить начального тока стока полевого транзистора. Величину этого тока можно задавать подбором типа транзистора, например, для приведенного на схеме транзистора типа КП302В максимальный ток через нагрузку не превысит значения 30. 50 мА. Увеличить значение этого тока можно параллельным включением нескольких транзисторов.

Рис. 5.1. Ограничение предельного тока нагрузки при помощи полевого транзистора

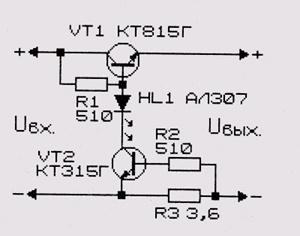

Рис. 5.2. Транзисторный ограничитель предельного тока через нагрузку

В ограничителе тока нагрузки (рис. 5.2) работают обычные биполярные транзисторы с коэффициентом передачи по току не менее 80. 100. Входное напряжение через резистор R1 поступает на базу транзистора VT1 и открывает его. Транзистор работает в режиме насыщения, поэтому большая часть входного напряжения поступает на выход источника питания. При токе меньше порогового транзистор VT2 закрыт, и светодиод HL1 не горит. Резистор R3 выполняет роль датчика тока. Как только падение напряжения на нем превысит порог открывания транзистора VT2, он

откроется, включится светодиод HL1, а транзистор VT1, напротив, начнет закрываться, и ток через нагрузку ограничится.

При указанных на схеме номиналах элементов ток короткого замыкания равен (0,7 В)/(3,6 Ом)=0,2. 0,23 А.

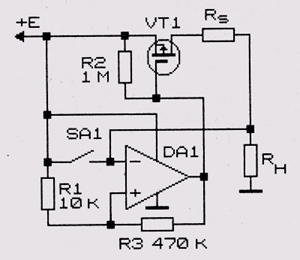

Рис. 5.3. Схема электронного предохранителя на полевом транзисторе VT1

Рис. 5.4. Вариант электронного предохранителя на полевом транзисторе

Электронные предохранители [5.2] можно выполнить с использованием мощного полевого транзистора VT1 в качестве ключа (рис. 5.3 и 5.4). Ток срабатывания защиты определяется соотношением резистивных элементов и зависит, в первую очередь, от величины сопротивления датчика тока, включенного последовательно с полевым транзистором.

После срабатывания защиты для повторного подключения нагрузки необходимо нажать кнопку SA1.

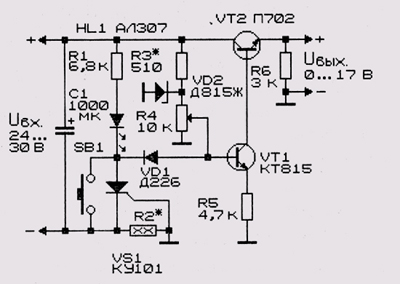

Стаиилизатор (рис. 5.5) позволяет получить на выходе регулируемое в пределах от 0 до 17 Б стабильное напряжение [5.3]. Для защиты стабилизатора от короткого замыкания и превышения тока в нагрузке использован тиристор VS1 с датчиком тока на резисторе R2. При увеличении тока в нагрузке включается тиристор, шунтируя цепь управления транзистора VT1, после чего напряжение на выходе падает до нуля. Светодиод HL1 индицирует факт срабатывания защиты. Для повторного запуска стабилизатора после устранения причин перегрузки следует нажать кнопку SB1 и разблокировать тиристор.

Рис. 5.5. Схема стабилизатора напряжения с защитой

Ток защиты в зависимости от величины сопротивления датика тока — резистора R2 — может быть установлен от 20.. .30 мА о 1. 2 А. Например, при R2=36 Ом ток срабатывания — 30 мА; ри R2=4 Ом — 0,5 А.

В качестве транзистора VT1 можно использовать КТ815, Т801, КТ807 и др., VT2 — П702, КТ802 — КТ805 (с радиатором).

Схема источника питания со звуковым сигнализатором пре->!шения потребляемого тока [5.4] показана на рис. 5.6. Выпря-итель на диодах VD1 — VD4 питается от трансформатора, оричная обмотка которого рассчитана на напряжение 18 6 при же нагрузки не менее 1 А. Регулируемый стабилизатор напря-эния выполнен на транзисторах VT2 — VT5 по известной схеме, этенциометром R7 на выходе стабилизатора может быть уставлено напряжение от 0 до +15 В.

Сигнализатор, обозначенный на схеме устройства как ЗГ (звуковой генератор), представляет собой генератор звуковой частоты с подключенным к нему акустическим излучателем, например, динамической головкой. Для управления работой звукового генератора использован ключ на транзисторе VT1.

Рис. 5.6. Схема стабилизатора напряжения со звуковой индикацией перегрузки

При работе стабилизатора ток нагрузки проходит через датчик тока R1, создавая на нем падение напряжения. Пока ток небольшой (при указанной на схеме величине этого резистора не более 0,3 А), транзистор VT1 закрыт. По мере роста тока потребления и, соответственно, увеличения напряжения на резисторе, транзистор приближается к порогу открывания. Когда напряжение между базой и эмиттером транзистора VT1 достигнет 0,7 В, он открывается и при дальнейшем росте тока переходит в состояние насыщения. При открывании транзистора выпрямленное напряжение поступает на акустический сигнализатор и приводит его в действие.

Звуковой сигнализатор перегрузки на транзисторе VT1 может быть встроен в любой другой источник питания.

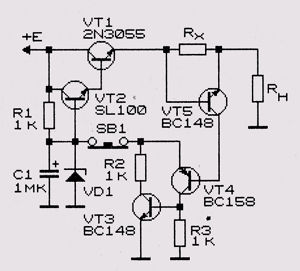

Электронный предохранитель для цепей постоянного тока и, одновременно, стабилизатор напряжения [5.5] может быть выполнен по схеме, показанной на рис. 5.7. На первых двух транзисторах (VT1 и VT2) собран стабилизатор напряжения по традиционной схеме, однако параллельно стабилитрону VD1

цключен релейный каскад на транзисторах VT3 — VT5 с дат-сом тока на резисторе Rx. При увеличении сверх заданной эмы тока в нагрузке этот каскад сработает и зашунтирует ста-питрон. Напряжение на выходе стабилизатора упадет до не-(чительной величины.

5.7. Схема электронного предохранителя — стабилизатора напряжения постоянного тока

Для разблокировки схемы защиты достаточно кратковре—ю нажать кнопку SB1.

Использование автоматических выключателей нагрузки по-!яет предотвратить разряд элементов питания или защитить чник питания от перегрузки. Выполнять функции таймера и матически отключать нагрузку при коротком замыкании по-яет устройство по схеме на рис. 5.8 [5.6].

Автовыключатель нагрузки работает следующим образом, кратковременном нажатии кнопки SB1 конденсатор С1 заря-ся от источника питания через резистор R1. Одновременно атывает ключ (ключи) /ШО/7-коммутатора (DA1), обеспе-я тем самым включение мощного транзистора VT1. Если ключатель SA1 разомкнут, устройство работает по схеме ера. Конденсатор С1 разряжается через цепочку включен-1араллельно ему резисторов R3 и R2. Когда конденсатор С1 чдится, устройство самостоятельно отключится от источника Таблица 5.1. Сопротивление резистора R1 при различном напряжении батареи

| Напряжение батареи, В | Сопротивление резистора, кОм |

| 6,0 | 1,6 |

| 7,2 | 2,7 |

| 8,4 | 3,9 |

| 4,7 | |

| 10,8 | 6,2 |

| 12,0 | 7,5 |

Данное устройство может давать ложные срабатывания, если к источнику питания подключают слишком мощную нагрузку, при которой напряжение батареи мгновенно «подсаживается». В этом случае отключение нагрузки еще не говорит о том, что элемент (элементы) батареи аккумуляторов разрядился до нижней допустимой границы. Повысить помехозащищенность

/стройства позволит подключение конденсаторов параллельно $ходам компаратора.

Зарядные устройства (ЗУ) обычно снабжены электронной ощитой от короткого замыкания на выходе [5.8]. Однако еще !стречаются простые ЗУ, состоящие из понижающего транс-рорматора и выпрямителя. В этом случае можно применить неложную электромеханическую защиту с использованием реле 1ли автоматических выключателей многократного действия (на-|ример, автоматические предохранители или АВМ в квартирных >лектросчетчиках) [5.8]. Быстродействие релейной защиты со-тавляет примерно 0,1 сек, а с использованием ABM — 1. 3 сек.

Когда аккумулятор (или аккумуляторная батарея) соединен выходом устройства, реле К1 срабатывает и своими контактами 11.1 подключает ЗУ (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Схема устройства защиты для зарядных устройств

При коротком замыкании выходное напряжение резко уменьится, обмотка реле будет обесточена, что приведет к размыка-ию контактов и отключению аккумулятора от ЗУ. Повторное ключение после устранения неисправности осуществляется кноп-эй SB1. Конденсатор С1, заряженный до выходного напряжения эшрямителя, подключается к обмотке реле. Резистор R1 огранивает импульс тока при ошибочном включении, когда короткое тыкание на выходе еще не устранено.

Резистор R2 ограничивает ток короткого замыкания. Его ожно не устанавливать, если диоды имеют запас по току. Сле-/ет помнить, что в этом случае выходное напряжение ЗУ долж-з быть больше на значение падения напряжения на резисторе 2 при номинальном зарядном токе. АВМ защищает при пере->узках по току, чего релейная защита выполнить не может.

Автоматический предохранитель (или выключатель) подключают последовательно с контактами реле. Сопротивление АВМ — около 0,4 Ом. В этом случае резистор R2 можно не включать.

Для ЗУ автомобильных аккумуляторных батарей необходимо выбрать реле на номинальное напряжение 12 Б с допустимым током через контакты не менее 20 А. Этим условиям удовлетворяет реле РЭН-34 ХП4.500.030-01, контакты которого следует включить параллельно. Для ЗУ с номинальным током до 1 А можно применить реле РЭС-22 РФ4.523.023-05.

Тиристорно-транзисторная схема защиты источника питания от короткого замыкания [5.9] показана на рис. 5.11. Схема работает следующим образом. При номинальном режиме тиристор отключен, транзисторы устройства, включенные по схеме Дарлингтона, находятся в состоянии насыщения, падение напряжения на них минимально (обычно единицы вольт). При возникновении короткого замыкания в нагрузке начинает протекать ток через управляющий переход тиристора VS1, происходит его включение. Открытый тиристор шунтирует цепь управления составного транзистора, ток через который снижается до минимума.

Рис. 5.11. Схема защиты источника питания от короткого замыкания

Светодиод HL1 индицирует наличие короткого замыкания в нагрузке.

Схема рассчитана на работу при больших токах, поэтому на самой схеме защиты падает довольно значительная часть напряжения питания и рассеивается, соответственно, большая мощность.

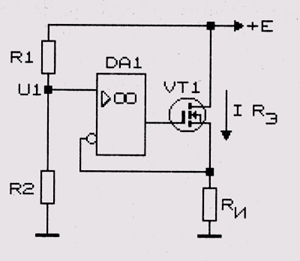

Устройство, описанное ниже, одновременно может выпол-ять роль стабилизатора постоянного и переменного тока боль-юй величины, защищать цепь нагрузки от короткого замыкания, ыполнять роль регулируемой активной нагрузки с предельной ощностью рассеяния сотни бг[5.10, 5.11].

Основой стабилизатора тока является токостабилизирую-(ий двухполюсник, схема которого приведена на рис. 5.12. Он эедставляет собой модифицированный источник тока, описанный работе [5.12]. Ток через канал полевого транзистора VT1 опреде-чется, преимущественно, напряжением U1 (рис. 5.12) и может эггь вычислен из выражения: I=U1/RM. Напряжение U1 является 1стыо напряжения +Е, приложенного к двухполюснику, а посколь-/ резистивный делитель R1/R2 обеспечивает прямо пропорцио-1льную зависимость между величинами U1 и +Е, то такое же ютношение будет наблюдаться между током I и напряжением +Е.

Рис. 5.12. Токостабилизирующий двухполюсник на основе дифференциального усилителя и полевого транзистора

Эквивалентное сопротивление двухполюсника можно пред-авить как: R3=E/l=ExRM/U1. В свою очередь U1=E*RM/(R1+R2).

Отсюда R3=RM+(R1XRM/R2) или R3=R|/,’

Источник